在人生的旅途中,我们常常需要一些简短而有力的句子作为精神灯塔,指引方向,激励前行,八字励志名言,以其精炼的结构和深邃的意蕴,成为中华文化宝库中璀璨的明珠,它们不仅仅是口号,更是古人智慧与经验的结晶,蕴含着丰富的人生哲学,理解这些名言的来龙去脉,并掌握其正确的运用方法,能让它们从冰冷的文字,转变为滋养我们心灵的甘泉。

溯源:字句背后的历史回响

每一句流传至今的八字名言,都不是凭空产生的,它往往与特定的历史人物、事件或社会背景紧密相连,探寻其源头,能让我们更深刻地理解其内涵。

以“精诚所至,金石为开”为例,这句话出自南朝宋国史学家范晔所著的《后汉书·广陵思王荆传》,其原意与一场政治劝进有关,但后世将其精神内核提炼出来,广泛应用于形容一个人只要真心诚意,连金石那样坚硬的东西也能被打开,这强调的是意志与真诚的巨大力量,了解这个出处,我们便能体会到,这句话承载的是一种跨越时代的人本精神——对主观能动性的极度推崇。

再如“千里之行,始于足下”,这则名言源自老子《道德经》第六十四章,在春秋战国那个百家争鸣的时代,老子以其独特的宇宙观和人生观,阐述了事物发展变化的规律,这句话的核心在于“始”与“行”的辩证关系,任何宏大的事业都必须从当下、从细微的第一步开始积累,明白了它诞生于道家哲学体系之中,我们就能更好地把握其“无为而无不为”的深层智慧,它倡导的并非消极等待,而是尊重客观规律下的积极作为。

这些名言之所以能穿透千年时光,正在于它们剥离了具体的历史事件外壳,保留了具有普世价值的核心思想,从而能够与每一个时代的个体产生共鸣。

活用:融入日常的实践智慧

知晓了名言的来历,更关键的一步在于如何将它们融入我们的生活与工作,使其从知识转化为力量,使用方法可以归结为“内化”与“外显”两个层面。

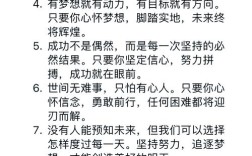

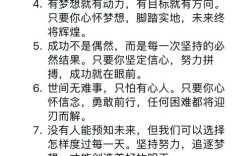

内化于心,构建精神屏障。 这是将名言作为个人修养和心理建设的工具,当面临困境与挑战时,“锲而不舍,金石可镂”(源自荀子《劝学篇》)可以成为强大的心理暗示,荀子在此篇中大量运用类比,论证学习需要坚持不懈的道理,我们可以在内心反复默念这句话,想象自己如同雕刻者,只要持续努力,终能攻克难关,这种方法,实质上是为自己建立了一个积极的心理锚点,在情绪低谷时提供支撑,同样,“静以修身,俭以养德”(出自诸葛亮《诫子书》)则可以作为每日自省的准则,提醒自己在浮躁中保持内心的宁静,在物欲中恪守简朴的美德。

外显于行,指导具体行动。 这是将名言作为决策和行动的指南针,在制定长期目标时,运用“千里之行,始于足下”的哲理,可以帮助我们避免好高骛远,将宏大目标分解为一个个可执行的小步骤,专注于当下的每一个“足下”,在团队协作或与人交往中,“己所不欲,勿施于人”(《论语·卫灵公》)则提供了最基本的行为准则,孔子的这句话,体现了儒家“恕道”的精神,将其应用于日常,能有效减少人际摩擦,营造和谐的氛围,在分配任务时,先换位思考,自己不愿承担的压力,也不要轻易强加于同事。

品析:领略语言的精妙手法

八字名言之所以朗朗上口且意蕴悠长,离不开其精湛的语言艺术,了解这些创作手法,能提升我们的文学鉴赏力,甚至启发我们的表达。

- 对仗工整: 如“生于忧患,死于安乐”(《孟子·告子下》)。“生”对“死”,“忧患”对“安乐”,结构对称,音韵和谐,在强烈的对比中揭示了深刻的生存哲理,极具冲击力和美感。

- 比喻生动: 如“流水不腐,户枢不蠧”(出自《吕氏春秋》),用流动的水不会发臭、转动的门轴不会被虫蛀的自然现象,来比喻生命在于运动、思想需要常新的道理,化抽象为具体,形象而深刻。

- 用典凝练: 许多八字名言本身就是典故的浓缩,理解其背后的故事,能获得多层次的感悟。

个人观点

在我看来,学习这些八字名言,最大的意义不在于背诵多少,而在于能否让其中一两句真正“长”在自己的生命里,它们像是先贤为我们准备好的精神武器,平时陈列于知识的殿堂,而在我们人生真正的战场上,当我们感到迷茫、疲惫或畏惧时,能随时取用,赋予我们破开迷雾的勇气和持续前行的力量,这是一个与古人对话,并最终完成自我塑造的过程,真正有生命力的名言,会随着我们阅历的增长,不断焕发出新的解读,它始终是活的,是能够指导我们当下生活的智慧,不妨选择一句最能触动你此刻心境的八字名言,将它设为座右铭,细细品味,躬身实践,让它从历史的回响,变成你生命乐章中一个强有力的音符。