诗歌,是语言凝练的艺术,是情感浓缩的精华,它用最精炼的文字,勾勒最深邃的意境,传递最磅礴的力量,一首好的励志诗歌,如同一盏明灯,能在迷茫时指引方向;如同一面战鼓,能在怯懦时激发勇气,要真正读懂并运用这份力量,我们需要从多个维度深入理解它。

追溯源头:理解诗歌的出处与作者

每一首流传至今的励志诗篇,都不是凭空产生的,它深深植根于其特定的时代土壤,与作者的生命轨迹紧密相连。

以唐代诗人李白的《行路难》为例。“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”这豪情万丈的诗句,并非写于诗人春风得意之时,恰恰相反,它创作于李白被排挤出京城,政治理想受挫的困顿之际,了解了这个背景,我们才能体会到诗句中那份在巨大阻力面前依然不屈不挠的乐观与自信,这不仅仅是文字的美,更是一种人格力量的迸发。

再比如宋代文豪苏轼的《定风波》,“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”此词写于苏轼因“乌台诗案”被贬黄州后的第三个春天,在人生的最低谷,一场突如其来的风雨,却让他悟出了超然物外、笑对坎坷的人生哲学,作者的经历,就是这首诗最深刻的注脚,读诗,也是在读人,读一段在逆境中完成精神升华的生命历程。

当我们接触一首励志诗歌时,第一步应是探寻其出处与作者,这能帮助我们跨越时空,与诗人建立更深层次的情感共鸣,理解诗句中每一个字所承载的重量。

剖析技法:领略诗歌的艺术手法

诗歌的励志力量,不仅源于其思想内容,也离不开精妙的艺术手法,这些手法是诗人将抽象情感转化为具体意象的桥梁。

-

意象的营造:诗人常常借助具体、可感的物象来寄托情感、表达志向,于谦的《石灰吟》中,“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。”作者以石灰自喻,通过描绘其开采、烧制的艰辛过程,象征自己不畏艰险、勇于牺牲的坚贞品格,石灰这个意象,使得抽象的品格变得可视、可感,极具冲击力。

-

象征的运用:象征是借助特定具体形象,暗示某种抽象概念或思想感情,屈原在《离骚》中,以“香草美人”象征高洁的品行与忠君爱国的思想,这种手法使诗歌内涵更为丰富深邃,给予读者广阔的想象空间。

-

对比与衬托:通过强烈的对比,可以突出主旨,强化情感,比如将环境的恶劣与内心的坚定进行对比,或将往昔的辉煌与当下的落魄并置,从而凸显人物不屈的精神风貌。

-

语言的节奏与韵律:古典诗词讲究平仄、对仗和押韵,现代诗歌注重内在的情绪节奏,这种音乐性不仅带来听觉上的美感,更能强化情感的表达,朗读岳飞的《满江红》,那急促的韵脚和铿锵的语调,本身就充满了一往无前、收复河山的磅礴气势。

理解这些手法,能让我们从单纯的“感觉好听”,上升到“知其所以然”的审美层次,更深刻地领悟诗歌构建情感世界的艺术方式。

融入生命:诗歌的实践与应用

励志诗歌的价值,最终在于它能照亮我们的现实生活,如何将古老的诗句,转化为今日前行路上的动力?关键在于“活化”应用。

-

作为座右铭:选择最触动你的一句诗,作为书桌前的座右铭、手机的屏保或是日记本的扉页语,每当看到“天生我材必有用,千金散尽还复来”时,便是在进行一场积极的自我暗示,不断强化自我价值的认知。

-

用于情境激励:在面临重大挑战,如考试、竞聘或创业时,默念或高声朗诵“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,让诗歌的豪情注入内心,为自己打气助威,在遭遇失败与挫折时,品味“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,学会保持耐心与希望,相信转机就在坚持之后。

-

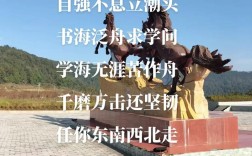

内化为人生哲学:更高层次的运用,是将诗歌的精神内核融入自己的人生态度,苏轼的“一蓑烟雨任平生”,教导我们培养豁达的胸襟,坦然接受生活中的风雨,郑板桥的“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,则提醒我们修炼如竹般的坚韧,无论外界环境如何变化,都能守住内心的原则与定力。

诗歌不是束之高阁的古董,而是可以随身携带的精神装备,它能在我们意志消沉时提供能量,在方向迷失时校准罗盘。

归根结底,励志诗歌是我们民族精神谱系中一颗颗璀璨的星辰,它们穿越千年,光芒不减,正是因为其中所蕴含的关于坚韧、乐观、理想与奋斗的主题,是人类共同面对的永恒命题,当我们与这些诗篇相遇,并真诚地将它们请进自己的生活,便是在与历史上最伟大的灵魂对话,汲取他们留下的精神养料,这份力量,足以让我们在属于自己的时代里,更好地书写人生的诗篇。