“残诗”并非指代某一种固定的诗歌体裁,而是一个承载着丰富情感和深刻意蕴的诗歌意象和美学范畴,它指的是那些残缺、不完整、被遗弃或被时间侵蚀的诗篇、诗稿或与诗相关的物件。

“残诗”之美,在于它所激发的想象力和情感共鸣,它不是一个完整的终点,而是一个引人遐思的起点。

“残诗”的意象构成

“残诗”的意象通常由以下几个核心元素构成:

物理的残缺 这是最直观的意象,一张泛黄的纸页,被虫蛀了几个洞,或被水渍晕染得字迹模糊;一卷竹简,断裂散落,只剩下几片有字的竹片;一块石碑,风化剥落,碑文残缺不全,这些物理上的残缺,直接构成了“残诗”的外在形态。

时间的流逝 “残诗”是时间最忠实的见证者,泛黄、脆化、褪色、虫蛀、风化……这些痕迹都是时间流逝的具象化,残诗常常与怀旧、感伤、物是人非等情感紧密相连,它提醒我们,美好的事物终将逝去,包括诗人的生命和那些完整的诗篇。

历史的尘埃 许多残诗是历史的遗物,它可能来自一个无名诗人,也可能是一代文豪的未刊稿,它承载着已逝时代的文化信息、语言风格和人文气息,阅读残诗,就像是在历史的尘埃中寻找一粒闪光的金子,充满了历史的厚重感和探索的乐趣。

未完成的遗憾 残诗常常是未完成的,它可能是诗人写了一半便搁笔,或是抄录者在抄写时中断,又或是战乱、火灾等意外导致的损毁,这种“未完成”的状态,本身就带有一种残缺的美和遗憾的叹息,让读者不禁想象:如果它完整了,会是怎样一番光景?

“残诗”的审美意蕴

“残诗”之所以能成为一种独特的审美对象,主要在于它所引发的复杂心理感受和哲学思考。

残缺之美 这是“残诗”最核心的美学价值,它不完全遵循传统审美中的“圆满”与“和谐”,而是在“不全”中创造了一种新的、更具张力的美,就像中国的园林艺术,讲究“藏”与“露”,残诗的留白和缺失,恰恰给了读者巨大的想象空间,去填补那片空白,去重构那个完整的意境,这种“虚实相生”的境界,是中国古典美学的重要特征。

想象的激发 面对一首残诗,读者不再是被动地接受一个完整的故事或情感,而是被邀请成为共同创作者,你需要根据现有的字句、意象和风格,去猜测诗人的意图、补全缺失的情节、体会未尽的情感,这个过程本身就是一种审美享受,看到“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,后面如果缺失了“古道西风瘦马”,你依然能感受到那份萧瑟,但也会好奇诗人接下来要写什么,从而参与到诗歌的再创造中。

怀旧的哀愁 残诗天然带有一种伤感的怀旧气质,它像一张老照片,褪去了色彩,却沉淀了岁月,它触动了我们内心深处对逝去之物的眷恋,这种情感是复杂的,既有对美好过去的追忆,也有对当下“不完整”状态的无奈,更有对生命无常的深刻体悟,这种“哀而不伤”的格调,是“残诗”打动人心的关键。

历史的沧桑感 每一首残诗背后,都可能隐藏着一个不为人知的故事,它是如何被创作出来的?又经历了怎样的磨难才变成今天这个样子?它是否曾被某个文人雅士把玩过?这些未知的谜团,为残诗增添了历史的神秘感和沧桑感,使其超越了单纯的文字,成为了一个承载着历史记忆的文化符号。

“残诗”的文学与历史实例

“残诗”的意象在中国文学史上屡见不鲜,常常出现在诗歌作品中,成为诗人抒发情感的载体。

最著名的“残诗”——《诗经》 《诗经》中的许多篇章,本身就带有“残诗”的特质,它们大多是采自民间的歌谣,经过口口相传,版本各异,文字多有残缺和错讹,但正是这种“不完美”,保留了民歌最原始、最质朴的生命力,让后人在解读时感受到一种来自远古的、模糊而宏大的回响。

李商隐的“无题”诗 李商隐的许多“无题”诗,意象朦胧,意旨难明,本身就带有一种“残缺”的解读空间,读者仿佛只能看到诗歌的几个片段,如同隔着毛玻璃看风景,美丽而不可名状,这种“只可意会,不可言传”的残缺感,正是其诗歌魅力的来源。

典故中的“残诗”

- 锦书难托:出自宋代李清照《一剪梅》“云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼”,古人将书信写在锦帛上,称为“锦书”,如果锦书被毁或遗失,就成了“残诗”,象征着相思无法传达的痛苦。

- 断简残编:这是一个成语,指残缺不全的书籍或文稿,它本身就是对“残诗”所代表的文化遗产的一种描述,充满了对文化传承不易的感慨。

如何创作一首以“残诗”为主题的诗歌?

如果你想写一首关于“残诗”的诗,可以从以下几个方面入手:

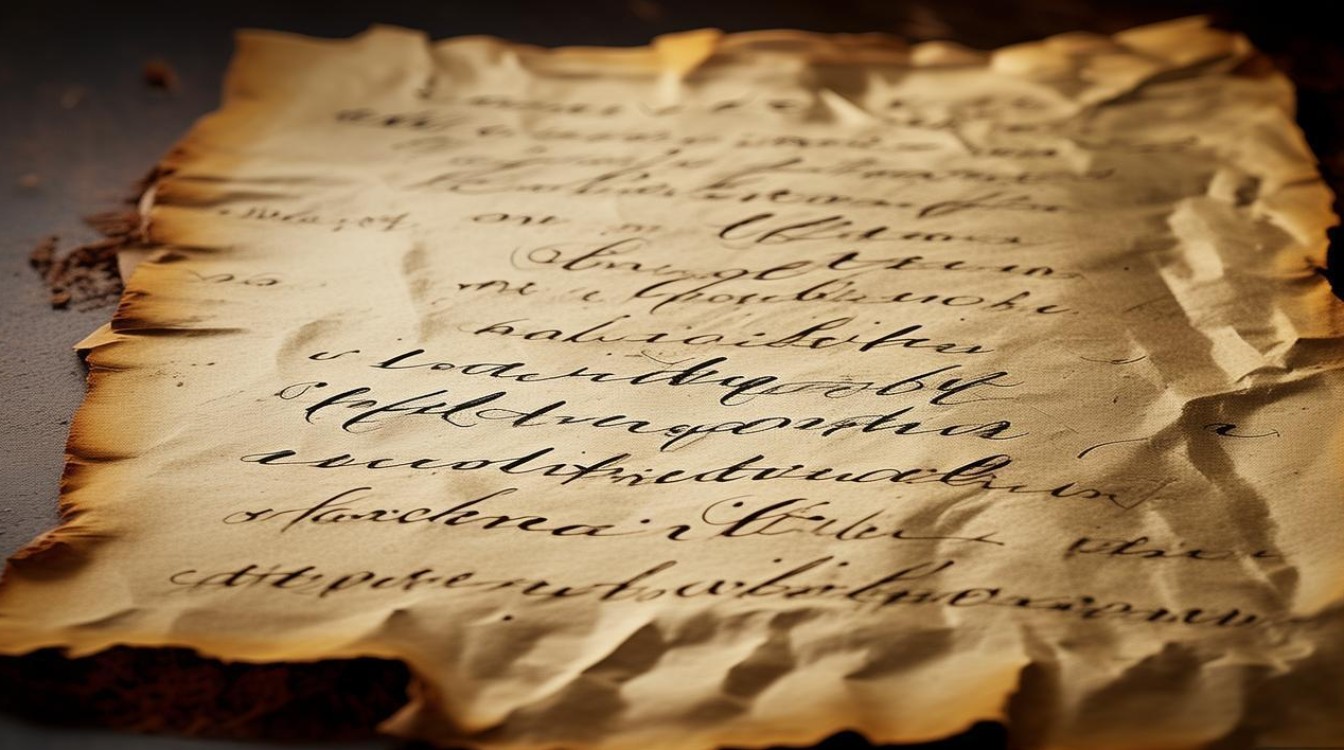

- 描绘具象场景:从一张泛黄的纸、一个烧焦的边角、一个模糊的字迹入手,用细节营造氛围。

- 注入情感:将你的情感(如惋惜、怀念、好奇)融入对残诗的描绘中。

- 运用对比:将“残”与“全”、“过去”与“、“想象”与“现实”进行对比,突出主题。

- 留有余韵:不要把话说尽,留下一些空白,让读者去感受和想象。

【创作示例】

《读残诗》

一张薄纸,脆如秋叶, 蛀痕是岁月的印章。 墨迹洇开,像褪色的梦, 只留下半阙,断断续续的念想。

我试着用指尖,抚平那些褶皱, 想拼凑出,你当时的心事。 是风是月,还是离人的眼眸? 那个被虫蛀掉的,是“爱”,还是“不”?

它不再是完整的诗篇, 却成了我,最完整的念想。 因为在这残缺的韵脚里, 我触摸到了,你未曾走远的,时光。

“残诗”是一个充满魅力的文学主题,它既是物理存在的遗物,也是情感和想象的载体,它告诉我们,美并非总是以完美的形式存在,在不完美、残缺和遗憾之中,同样可以孕育出深刻、动人且富有生命力的艺术。