在中国古典文学的璀璨星空中,白居易的诗作犹如一颗明亮而持久的星辰,其光芒穿越千余年,至今仍温暖并照亮着我们的心灵,要理解白居易的诗歌风格,便不能不深入其生命轨迹与创作理念,那是一种将艺术与人生紧密交融的独特境界。

白居易,字乐天,号香山居士,是中唐时期与元稹齐名的杰出现实主义诗人,他生活的时代,大唐帝国正经历着安史之乱后的阵痛,藩镇割据、宦官专权、国力衰微,这样的社会背景,深刻地烙印在他的笔端,与许多寄情山水、超然物外的诗人不同,白居易自觉地将诗歌视为反映社会现实、为民请命的工具,他旗帜鲜明地提出了“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的创作主张,这一理念,成为他诗歌风格最坚实的基石。

纵观白居易的诗歌创作,其风格可以清晰地划分为两个主要面向:一是以《新乐府》、《秦中吟》为代表的讽喻诗,语言犀利,直指时弊;二是以《长恨歌》、《琵琶行》及大量闲适诗为代表的作品,情感深挚,语言优美,流传更为广泛。

讽喻诗是白居易实现其文学主张的实践场,在《卖炭翁》中,他以“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”的细腻白描,刻画了一位底层劳动者的艰辛,而“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得”的结局,则是对强取豪夺的残酷现实最沉痛的控诉,这类诗歌不尚辞藻雕琢,不求典故堆砌,而是用最质朴、最直接的语言,将社会的疮疤揭开给世人看,充满了知识分子的良知与担当,其创作方法,核心在于“其事核而实,使采之者传信也”,即内容必须真实可靠,以达到传播真相、警醒世人的目的。

若认为白居易的诗歌仅有直白与犀利,那便是对他艺术成就的巨大误解,他的感伤叙事长诗,展现了其风格的另一个巅峰。《长恨歌》将唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧,置于宏大的历史背景下,既有“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”的极致渲染,也有“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的永恒咏叹,这首诗的创作,虽源于民间传说与历史事件,但经过白居易天才的艺术加工,融入了深厚的个人情感与想象,使得一个帝王家的故事升华为具有普遍意义的爱情悲歌。

同样,《琵琶行》则是将个人仕途失意的感伤,与一位天涯歌女的飘零命运巧妙地交织在一起,诗中“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的慨叹,超越了身份与地位的隔阂,直抵人类共同的情感核心,其对音乐的描写,“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语,嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”,运用一系列精妙绝伦的比喻,将无形的乐声化为具体可感的视觉与听觉形象,这种通感手法的运用,达到了中国古典诗歌音乐描写的极高境界。

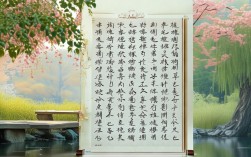

在语言风格的追求上,白居易有一个广为人知的特点,那便是力求通俗易懂,老妪能解,据宋人笔记记载,他每作一诗,会念给不识字的老妇人听,若对方不解,便反复修改,直至明白,这种对语言传播效果的极致追求,使得他的诗作在当时就获得了无与伦比的流行度,上至宫廷,下至市井,争相传唱,这种“通俗”并非艺术上的粗糙,而是“深入浅出”的大师境界,是将复杂深沉的思想情感,用最凝练、最传神的日常语言表达出来。

随着年岁增长与政治环境的变迁,尤其是晚年分司东都的闲适生活,白居易的诗歌风格更趋向于平和淡泊,他写下了大量描写日常生活、抒发知足保和心境的闲适诗。“蜗牛角上争何事,石火光中寄此身”的诗句,流露出看透世事纷争的豁达;“随富随贫且欢乐,不开口笑是痴人”则展现了他“乐天”性情的本色,这一时期的作品,语言更显圆融,意境更为冲淡,将日常生活的点滴提升到了禅意与哲思的高度。

白居易的诗歌风格,对后世产生了极为深远的影响,他的现实主义精神激励了后代无数文人关注民生;他的叙事诗篇为后世戏曲、小说提供了丰富的素材与灵感;其平易近人的语言风格,更是让古典诗歌走入了更广阔的人群,他的诗,是照向中唐社会的一面镜子,也是抚慰历代读者心灵的一泓清泉,在今天,当我们品读“野火烧不尽,春风吹又生”的生命韧性,或体味“晚来天欲雪,能饮一杯无”的温暖人情时,依然能感受到这位伟大诗人跳动的脉搏与不灭的热情,他的艺术生命,正印证了他自己的诗句——“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”,但真正伟大的诗篇,却能穿越时间的壁垒,获得永恒。