在人类智慧的长河中,名言警句如同被岁月打磨得熠熠生辉的明珠,凝聚着先贤的深刻洞察与人生体悟,它们短小精悍,却蕴含着跨越时空的力量,掌握如何恰当地理解与运用这些精神财富,不仅能提升个人修养与言辞魅力,更能为我们的生活与工作注入智慧的能量。

溯源:探寻智慧的根脉

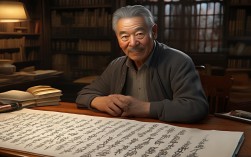

每一句流传至今的名言警句,都不是无根之木、无源之水,它们深深植根于其诞生的时代背景、作者的个人际遇以及特定的创作语境之中,深刻理解其出处与背景,是正确运用的首要前提。

我们耳熟能详的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,出自北宋名臣范仲淹的《岳阳楼记》,这句话并非凭空而来的感慨,而是范仲淹在“庆历新政”改革失败后,应好友滕子京之邀所作,当时,滕子京被贬至岳州,却励精图治,重修岳阳楼,范仲淹借此文,既勉励友人,更抒发了自己无论身处顺境逆境,都以家国天下为念的博大胸襟与政治理想,了解了这一层创作背景,我们才能更深刻地体会到这句话所承载的士大夫以天下为己任的担当精神,而非简单地理解为一种先人后己的普通美德。

再如,鲁迅先生的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,出自其1932年所作的《自嘲》诗,这首诗创作于白色恐怖笼罩的时期,鲁迅身处险境,却依然坚持战斗,诗句鲜明地表达了他对敌人毫不妥协的硬骨头精神,和对人民、对青年无比深沉的爱,脱离了当时黑暗的社会现实和鲁迅的个人处境,就无法真正触摸到这句话中炽热的情感与坚定的立场。

当我们接触一句名言时,多花些时间去了解它的作者生平、时代特征以及具体的文本环境,这不仅能避免断章取义,更能让我们与作者产生跨越时空的共鸣,汲取最本真的智慧。

活用:让经典照进现实

理解了名言的渊源,下一步便是如何将其巧妙地应用于现代生活的各种场景,使其焕发新的生命力,这需要讲究方法与技巧。

精准切入,画龙点睛 在演讲或写作中,名言的使用贵在精而不在多,关键在于选择与你的核心观点高度契合的句子,在恰当的位置引入,起到支撑论点、升华主题的作用,在论述坚持的重要性时,引用荀子的“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,能形象地说明积累的过程;在探讨学习态度时,孔子的“知之为知之,不知为不知,是知也”则能精辟地点明求真务实的精神,切忌生搬硬套,为了引用而引用,导致名言与内容脱节。

语境重构,旧词新意 高段位的运用,在于能够将古典名言置于全新的语境下,赋予其当代的价值,这并不是曲解原意,而是进行创造性的转化。“苟日新,日日新,又日新”本是商朝青铜器上的铭文,告诫君王要在品德上不断自新,我们可以用它来激励个人持续学习、企业不断创新、社会追求进步,将其从个人修养层面拓展到更广阔的社会发展领域,使其精神内核在新时代焕发光彩。

辩证思考,不盲从权威 并非所有的名言都放之四海而皆准,由于时代和认知的局限,一些观点可能需要我们以批判性的眼光看待,一些过于绝对化的论断,可能不适用于复杂多变的现实情况,在引用时,我们可以保持一种开放的姿态,既肯定其合理成分,也指出其时代局限性,甚至可以进行补充和修正,这体现了独立思考的能力。

内化于心,外化于行 名言警句的最高价值,在于指导我们的行动,将“己所不欲,勿施于人”作为人际交往的准则;将“业精于勤,荒于嬉”作为工作和学习的座右铭;用“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”来激励自己面对困境时的信心,让这些智慧结晶从书本上的文字,真正转变为我们的行为习惯与价值尺度,这才是学习的最终目的。

名言靖宇,其意深远,它们是人类文明的共同遗产,是连接我们与过往智慧的桥梁,真正地拥有它们,不仅仅是能够背诵,更是要理解其精神实质,并智慧地将其融入当下的思考与实践,在这个信息爆炸的时代,让这些经过时间淬炼的箴言,成为我们认知世界、应对挑战、安顿心灵的宝贵资源,指引我们走向更为澄明与睿智的人生境界。