在时间的长河中,人类对效率的追求从未停歇,那些跨越时空的智慧箴言,如同灯塔,照亮我们优化工作与生活的路径,理解这些名言的精髓,掌握其运用之道,能让我们在个人成长与事业发展的道路上走得更加稳健。

东西方智慧中的效率哲学

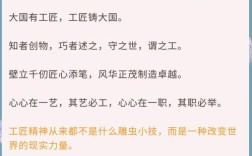

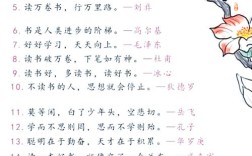

中华文化里,效率思想源远流长。《论语》中“工欲善其事,必先利其器”的教诲,出自孔子与子贡的对话,春秋时期,手工业发达,孔子以此比喻治国修身,强调准备工作的重要性,在当代,这提醒我们选择合适的工具与方法,无论是软件应用还是思维模型,都是提升效率的前提。

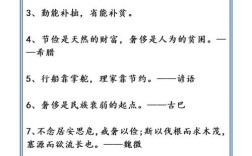

西方工业革命催生了现代效率理念,本杰明·富兰克林在《穷理查年鉴》中写下的“时间就是金钱”,已成为全球通行的效率准则,这句名言诞生于18世纪美国资本主义兴起时期,富兰克林作为实业家、科学家和政治家,深切体会到时间管理的经济价值,这句话不仅关乎财富,更指向机会成本——浪费的时间永远无法找回。

效率名言的多维解读

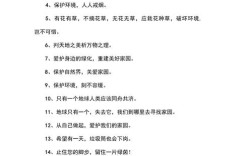

效率不仅指向速度,更关乎方向与价值,亨利·戴维·梭罗在《瓦尔登湖》中反思:“光是忙碌还不够,蚂蚁也很忙,问题是:我们在忙什么?”这句质疑源于梭罗对19世纪美国工业化浪潮的冷静观察,他独居瓦尔登湖畔两年,亲身体验简朴生活,发现许多人的忙碌只是盲目跟从社会潮流,缺乏真正的目标与意义。

管理学家彼得·德鲁克精辟指出:“效率是以正确的方式做事,效能则是做正确的事。”这一区分彻底改变了现代管理思维,德鲁克经历了20世纪企业管理从粗放到精细的转变,他发现许多组织过度关注如何提高速度,却忽视了方向选择的重要性,先确定“做什么”,再思考“怎么做”,这是效率与效能的辩证关系。

效率名言的实践应用

将效率智慧融入日常生活,需要系统的方法与持续的练习。

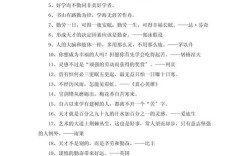

时间管理上,可以结合意大利经济学家帕累托的“二八定律”——80%的成果来自20%的努力,识别并聚焦于那关键的20%,能大幅提升工作产出,实际操作时,可定期回顾工作内容,分析哪些活动带来最大价值,然后重新分配时间精力。

任务执行层面,美国前总统艾森豪威尔的决策矩阵提供实用框架:“重要且紧急的事立即做,重要不紧急的事计划做,紧急不重要的事委托做,不紧急不重要的事避免做。”这一方法源于艾森豪威尔在二战中的军事指挥经验,他将复杂战事简化为清晰的优先级系统,后来被广泛应用于个人时间管理。

英国前首相丘吉尔的忠告同样发人深省:“计划没有用,但规划必不可少。”表面矛盾的话语蕴含着深刻洞见,丘吉尔经历二战风云,深知战场形势瞬息万变,僵化计划往往失效,但战略规划与应变能力却至关重要,应用到现代工作,意味着我们应设定明确目标并规划路径,同时保持灵活调整的弹性。

避免效率追求的误区

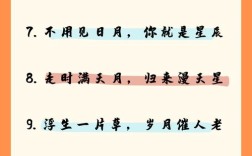

效率追求需警惕本末倒置,梭罗曾警示:“人类已成为工具的工具。”当过度关注效率手段时,我们可能沦为系统的奴隶,而非主人,保持对工作本质的思考,定期审视效率方法是否真正服务于核心目标,这是成熟职场人的必备素养。

美国作家安妮·迪拉德的观察同样值得深思:“我们如何度过每一天,自然就是如何度过一生。”日常的微小选择与习惯,累积成最终的人生轨迹,提升效率不是为了做更多事,而是为重要事物创造空间。

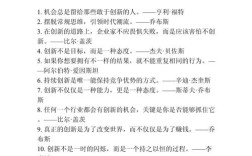

效率与创新的平衡

效率与创新存在微妙张力,爱因斯坦幽默地说:“如果给我一小时解决生死问题,我会花55分钟定义问题,5分钟寻找解决方案。”这位物理学巨匠深知,精准的问题界定比仓促行动更为重要,在创新工作中,适当的“低效”——如深度思考、自由探索——往往能带来突破性进展。

效率提升不是简单地加快节奏,而是建立在对工作本质的深刻理解上,管理学家史蒂芬·柯维提出的“磨刀不误砍柴工”原则强调自我更新的重要性:在身体、精神、智力、社会情感四个维度持续投资,才能保持长期高效。

构建个人效率体系

真正持久的效率来自内在动力与外在方法的和谐统一,古希腊哲学家亚里士多德提出:“我们是由重复的行为塑造的,优秀不是一种行为,而是一种习惯。”效率的提升依赖于优质习惯的养成,而非短暂的努力爆发。

个人效率体系的构建应考虑三个层面:思维层面确立清晰目标与价值观,方法层面选择适合的工具与技巧,执行层面培养专注与深度工作的能力,每个层面都需精心设计并不断优化。

在信息过载的当代,法国作家阿尔贝·加缪的见解尤为珍贵:“不要走在我后面,我可能不会引领;不要走在我前面,我可能不会跟随;请走在我身边,做我的朋友。”效率的终极目标不是孤独前行,而是建立有意义的协作关系,在集体智慧中实现更高层次的价值创造。

效率名言的价值不在背诵,而在内化,将这些跨越时代的智慧与个人实际情况结合,持续实践并调整,才能发展出既高效又有意义的工作生活方式,真正的效率提升是场马拉松,需要耐心、智慧与持之以恒的练习。