在中国文学的璀璨星河中,有一类作品以其独特的磅礴气势和深沉的历史厚重感,穿越时空,至今依然震撼着我们的心灵——这便是以中国工农红军二万五千里长征为题材创作的诗歌,这些诗篇不仅是文学艺术的瑰宝,更是一座记录人类精神奇迹的丰碑,它们用最凝练的语言,镌刻下那段波澜壮阔的史诗,让我们得以窥见先辈们的理想、信念与牺牲。

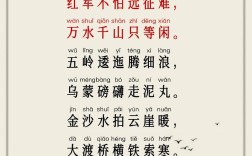

要深入理解这些诗歌,我们首先需要回到它们诞生的土壤——那段艰苦卓绝的征程本身,1934年至1936年,面对严峻的生存危机,中国工农红军主力部队进行了一次大规模的战略转移,他们翻越了空气稀薄的雪山,穿越了人迹罕至的沼泽草地,冲破了敌人的重重围追堵截,正是在这血与火的淬炼中,诗歌与革命者的情怀产生了最强烈的共鸣,许多作品并非诞生于宁静的书斋,而是成于马背之上、战壕之间,是作者真情实感的即时喷发,我们最为熟知的《七律·长征》,便是毛泽东在1935年10月长征即将胜利结束时所作,它高度概括了长征的全貌,“红军不怕远征难,万水千山只等闲”的开篇,定下了全诗乃至整个长征精神的基调:将世间极致的艰难险阻视为平常,这是一种何等的革命英雄主义与乐观主义!了解这样的创作背景,我们才能明白,诗中的“五岭逶迤”、“金沙水拍”、“大渡桥横”并非简单的文学意象,而是浸透着红军战士汗水与鲜血的真实地理坐标。

除了领袖人物的宏篇巨制,长征诗歌的创作者群体是广泛的,其中既有像毛泽东、陈毅、朱德这样的高级领导人,也有普通的红军指战员,甚至还有沿途加入红军的文化工作者,他们的身份各异,视角不同,共同构成了长征诗歌丰富而立体的面貌,陈毅元帅的《梅岭三章》,是在1936年冬他于梅山被围、身负重伤、自虑不得脱的绝境中写就的“绝笔诗”。“断头今日意如何?创业艰难百战多,此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。”诗中充满了视死如归的豪情和至死不渝的革命信念,其情感的强烈与真挚,足以动人心魄,这些作者,首先是革命的实践者,其次才是诗人,他们的诗歌,是生命体验的直接抒发,因而具有一种质朴而强大的感染力。

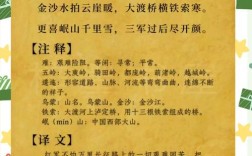

在艺术手法上,长征诗歌巧妙地将中国古典诗词的格律形式与全新的革命内容相结合,形成了独特的审美风格,作者们大量运用了夸张、比喻、象征等修辞手法,在《七律·长征》中,将绵延不绝的五岭比作“细浪”,将气势磅礴的乌蒙山视作“泥丸”,这种极度的缩小反差,恰恰反衬出红军形象的高大与精神的伟岸,实现了艺术上的升华,再如,“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”,以景写情,通过雪景的壮美烘托出胜利后的喜悦心情,情景交融,意境深远,这种创作手法,使得严肃重大的革命主题,得以通过极具美感和韵律的语言表达出来,更易于传颂和铭记。

对于今天的我们而言,学习和运用这些长征诗歌,其意义远不止于文学赏析,它们是我们民族记忆的重要组成部分,是进行爱国主义和革命传统教育的生动教材,在课堂上,教师可以通过解析诗歌,引导学生走进历史,感受先辈的精神世界;在各类纪念活动或文化展览中,朗诵这些诗篇,能够瞬间营造出庄严肃穆的氛围,唤起人们的情感共鸣;在日常的写作与言谈中,恰当地引用长征诗歌中的名句,也能为表达增添历史的厚度与力量。

当我们吟诵“红军不怕远征难”时,我们汲取的是一种面对困难不屈不挠的勇气;当我们体味“而今迈步从头越”的豪迈时,我们获得的是一种开创未来的决心,长征已经结束,但长征精神,通过这一首首不朽的诗篇,依然在为我们指引方向,提供着源源不断的精神动力,这些用生命和信仰写就的文字,早已超越了文学的范畴,化为我们民族精神血脉中不可或缺的基因,读懂它们,便是读懂了一段苦难辉煌,便是在我们的心中,点燃了一盏永不熄灭的灯火。