名言出处

“咏而归”出自中国儒家经典《论语·先进篇》。

原文如下:

(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐,子曰:“……吾与点也!”)

曾皙曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

白话文翻译:

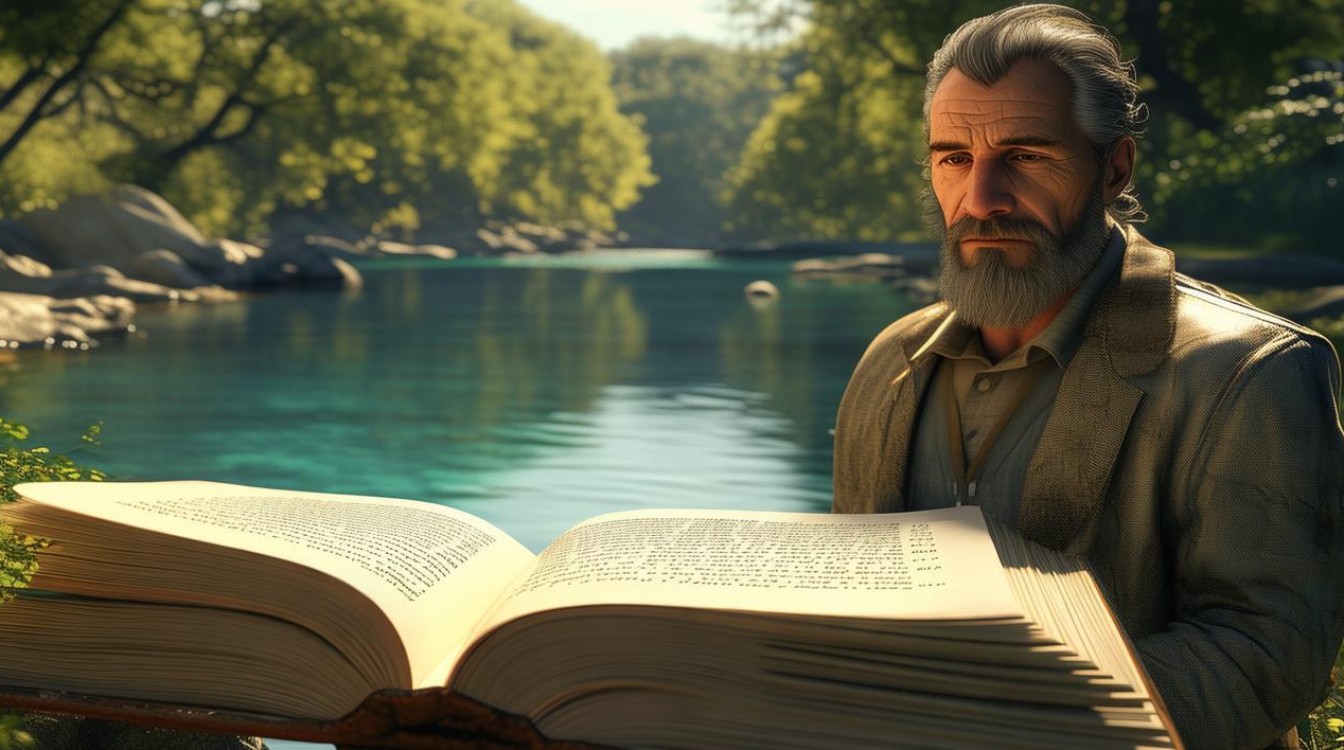

曾皙(名点)说:“暮春三月,春天的衣服已经穿上了,我和五六个青年,六七个孩童,一起到沂水边沐浴,到舞雩台上吹风,然后一路唱着歌回家。”

孔子听后,长长地感叹道:“我赞同曾皙的想法啊!”

字面含义与深层意境

字面意思

- 咏 (yǒng): 吟咏,歌唱,有节奏地诵读或歌唱,在这里指随心所欲地歌唱,表达内心的愉悦。

- 而 (ér): 连词,表承接,

- 归 (guī): 回家,返回。

连在一起,“咏而归” 的字面意思就是“一边唱着歌,一边回家”。

深层意境与文化内涵

这句看似简单的话,却蕴含了极高的哲学和美学境界,是儒家思想中“天人合一”与“精神自由”的完美体现。

-

人与自然的和谐: “浴乎沂,风乎舞雩”描绘了一幅人与自然亲密无间的画面,在沂水边沐浴,在舞雩台上吹风,不是简单的游玩,而是一种身心融入自然的仪式感,这体现了道家“道法自然”的思想,也反映了儒家追求的与天地精神相往来的理想状态。

-

理想的社会生活图景: 这幅图景描绘的不是政治家的雄心壮志(如子路的“使民勇”),也不是外交家的宏大抱负(如公西华的“会同”),而是一种平凡而诗意的生活,它充满了人情味(冠者五六人,童子六七人),充满了对生命本身的热爱和享受,这是一种“从心所欲不逾矩”的自由,是一种在礼乐教化熏陶下,自然而然流露出的精神愉悦。

-

孔子“吾与点也”的深意: 孔子为何如此赞赏曾皙的志向?因为孔子一生奔波于列国,推行自己的政治理想,屡屡碰壁,内心深处同样渴望一种精神的安宁与超脱,曾皙的“咏而归”,恰恰是孔子所追求的最高境界——“内圣外王”中的“内圣”之乐,即,在完成个人修养、达到精神高度后,所获得的从容、自得与和谐,这是一种超越了具体政治功业,回归生命本真和宇宙秩序的理想状态。

引申义与现代应用

“咏而归”已经超越其字面意思,成为了一个文化符号,代表着一种理想的生活态度和人生境界。

-

代表一种诗意栖居的生活: 它象征着在忙碌、功利的世界中,依然能保持一份从容、淡泊和诗意,不仅仅是旅游或度假,更是一种在日常中发现美、感受美的能力,下班路上听着喜欢的音乐,周末去公园散步,都能感受到一种现代版的“咏而归”。

-

代表精神上的自由与满足: “咏”代表内心的喜悦和丰盈,“归”代表找到心灵的归宿和安宁,它告诉我们,真正的幸福不在于外在的成就,而在于内心的和谐与自足,当一个人精神世界富足时,即使身处平凡,也能“咏而归”。

-

代表一种“大隐隐于市”的智慧: 即使身处复杂的现代社会,也可以通过内心的修炼,达到一种“浴乎沂,风乎舞雩”的超然状态,这种“归”,不仅是空间的回归,更是精神的回归,是回归到最真实、最本然的自我。

“咏而归”是一句充满东方智慧的名言,它描绘的不仅仅是一次春游,更是一种天人合一、物我两忘的精神境界,一种在平凡生活中发现诗意、在内心世界中获得自由的生活哲学。

它提醒我们,在追求事业和理想的同时,不要忘记停下来,感受自然,享受生活,保持内心的那份从容与喜悦,最终实现精神上的“归家”,这正是孔子和无数中国知识分子所向往的至高人生境界。