人类文明的演进始终伴随着对自然的观察与思考,无数智者将他们对天地万物的感悟凝练成珠玉之言,这些跨越时空的自然箴言,不仅是文学瑰宝,更是指导我们与自然和谐共处的智慧明灯。

东方智慧:天人合一的哲学境界

“天人合一”作为东方自然观的核心,早在先秦时期便已萌芽,庄子在《齐物论》中提出“天地与我并生,而万物与我为一”,将人类视为自然有机组成部分,这种思想并非凭空产生,而是源于古人对四季更替、万物生长的细致观察,体现了农耕文明中人们对自然的敬畏与依存。

孟子“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也”的务实观点,将生态保护与民生福祉紧密相连,这种智慧源自战国时期人口增长与资源开发的矛盾,至今仍对可持续发展有着重要启示。

唐代诗人白居易在《观刈麦》中写下“足蒸暑土气,背灼炎天光”的质朴诗句,以亲身体验表达对自然与劳动的尊重,这些文字不仅描绘了农耕景象,更传递出人与土地血脉相连的深刻认知。

西方视角:从征服到共生的思想转变

古希腊哲学家亚里士多德提出“自然不做无用之事”,体现了西方早期对自然规律的探索,这种理性思维为后世科学研究自然奠定了基础,但也埋下了人类中心主义的种子。

工业革命后,随着生态环境恶化,西方思想界开始反思,爱默生在《自然》中写道“自然永远穿着精神的色彩”,将自然视为人类精神的映照,这种超验主义观点打破了机械自然观,重新建立起人与自然的情感联结。

梭罗在瓦尔登湖畔两年多的独居生活,成就了“世界存留于野性之中”的著名论断,这位隐士通过亲身体验证明,简单生活不仅能满足物质需求,更能丰富精神世界,他的实践为现代环保运动提供了重要思想资源。

德国哲学家海德格尔提出“人,诗意地栖居”,从存在主义角度阐释了理想的生活状态,这一观点批判了技术时代对自然的过度干预,呼吁回归本真的生存方式。

跨文化共识:生态智慧的当代价值

不同文明对自然的理解虽各有特色,但核心思想却惊人地相似,印度圣雄甘地警示“地球能满足每个人的需要,但满足不了每个人的贪婪”,这与老子“知足不辱,知止不殆”的东方智慧遥相呼应。

这些跨越时空的共识在当代愈发珍贵,利奥波德在《沙乡年鉴》中提出的“土地伦理”,将道德关怀的范围从人际关系扩展至整个生态系统,这种思想推动了现代环境保护立法和生态伦理学研究。

自然箴言的实践应用

将这些智慧融入日常生活,可以从多个层面着手,在教育领域,通过自然名言的讲解,培养年轻一代的生态意识;在政策制定中,引用经典智慧为环保措施提供文化支撑;在个人生活中,以先贤箴言为镜,检视自身行为对环境的影响。

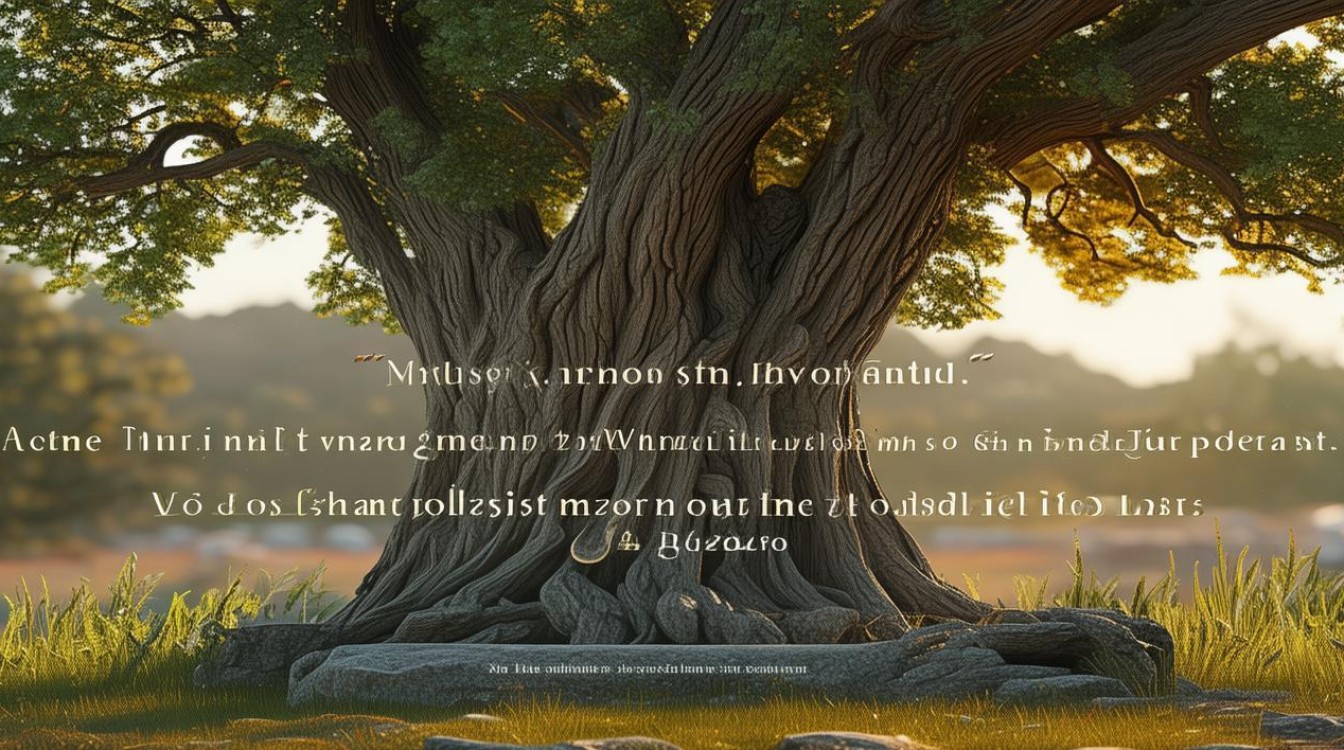

前人栽树,后人乘凉”这句中国谚语,简单八个字却蕴含着代际公平的深刻理念,将其应用于现代城市规划,可以推动更多绿色空间的保留与建设,而“取之有度,用之有节”的古训,对当今的消费文化更是有力的矫正。

古今对话中的生态启示

重新解读传统自然箴言,需要建立古今对话的桥梁,王阳明“心外无物”的哲学观点,在现代生态学中可以得到新的诠释——人类内心与外在环境本就一体相连,伤害自然即是伤害自身。

我们也需要创造属于这个时代自然箴言,正如生物学家珍妮·古道尔所言:“唯有理解,才能关心;唯有关心,才能帮助;唯有帮助,才能拯救。”这种递进式的认知,为环保行动提供了清晰路径。

在气候变化、生物多样性丧失等全球性环境问题日益严峻的今天,古老的自然箴言焕发出新的生命力,它们提醒我们,人类并非自然的统治者,而是其守护者,每一次对传统智慧的回顾,都是为了更好地走向未来;每一次与先贤的对话,都是为了找到当代困境的破解之道。

站在文明发展的十字路口,我们需要这些跨越时空的自然箴言作为罗盘,指引我们重建与自然的和谐关系,当城市的喧嚣渐次沉寂,当我们将目光重新投向山川湖海,或许能听见那些古老智慧在风中低语,提醒我们作为地球公民的责任与荣光。