在人类思想的星空中,名言警句如同璀璨的星辰,穿越时空,照亮我们前行的道路,它们凝聚着先贤的智慧,是经验与哲思的高度结晶,无论是个人修身、职场奋斗还是家庭教育,恰当运用这些箴言,往往能起到四两拨千斤的效果,我们就一同探寻如何真正读懂并用好这些宝贵的文化遗产。

溯源:理解名言的生命力

一句名言之所以能流传千古,首先在于它拥有鲜活的生命力,而这生命力正源自其独特的出处、作者与创作背景,脱离了这些,名言便如同无根之木,失去了原有的深度。

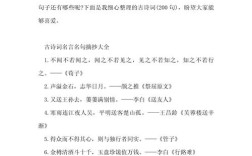

-

作者与时代:每一句名言都是其作者在特定历史情境下的产物,了解作者的生平、思想体系以及所处的时代背景,是理解其深刻内涵的钥匙,当我们读到鲁迅先生的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”时,如果不了解他身处旧中国的黑暗时代,以笔为枪、一生致力于唤醒国民精神的斗争经历,就很难体会到这句诗所蕴含的深沉爱与憎,以及那份坚韧不屈的战斗精神,作者的人格与经历,为名言注入了灵魂。

-

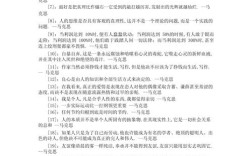

创作语境:许多名言是从宏大的著作或特定的情境中诞生的,断章取义往往会曲解原意,孔子的“己所不欲,勿施于人”出自《论语·卫灵公》,是子贡问“有一言而可以终身行之者乎?”时孔子的回答,它处在儒家“仁”与“恕”的核心思想脉络中,是一种推己及人、建立和谐人际关系的根本准则,理解了这个完整的对话场景和它在儒家学说中的位置,我们才能准确把握其作为道德金律的普世价值,而非简单地视为一种处世技巧。

深入探究名言的源头,我们收获的不仅是一句漂亮的话,更是一段鲜活的历史、一个丰满的思想家形象和一种深刻的文化语境,这份理解,是我们正确运用名言的基础。

活用:让名言成为生活的向导

理解了名言的来龙去脉,下一步便是如何将其内化于心、外化于行,让古老的智慧在现代生活中焕发新的光彩。

-

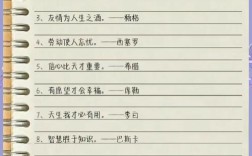

精准运用:使用名言的第一要义是“恰当”,在撰写文章、发表演讲或日常交流时,引用的名言必须与所要表达的主题、情感和逻辑紧密契合,用来说明“坚持”的道理,李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪迈与乐观,就比杜甫“读书破万卷,下笔如有神”的积累更为贴切,生搬硬套、牵强附会,非但不能增色,反而会显得学识浅薄,削弱说服力。

-

情境化阐释:高阶的用法,不仅仅是引用,更是对名言进行情境化的阐释与延伸,在鼓励团队勇于创新时,可以引用《周易》中的“穷则变,变则通,通则久”,并进一步结合当前行业发展的瓶颈,阐述“变”的必要性与“通”所带来的长远效益,这样,古语就不再是悬浮于空中的理论,而是落地为解决现实问题的思想武器。

-

内化为价值观:最高层次的运用,是将名言的精神内核融入自身的价值观与行为准则,当我们真正认同范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的胸怀,并在工作与生活中自觉承担更多社会责任时;当我们践行《礼记》中“学然后知不足,教然后知困”的教诲,始终保持谦逊好学的态度时,名言便不再只是口中的词句,而是塑造我们品格与行为的内在驱动力。

辨析:避开使用中的误区

在拥抱名言智慧的同时,我们也需保持一份清醒,避开一些常见的误区。

-

警惕误传与伪作:互联网时代,信息繁杂,许多名言存在张冠李戴或以讹传讹的现象。“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你”这句诗常被用于描述爱情,但其原作者卞之琳曾明确表示,这首诗主旨在于表达人与人、人与物之间相对的哲学关系,在使用前,通过权威书籍或可靠数据库进行核实,是对知识和读者的尊重,也是维护自身信誉的体现。

-

避免滥用与空洞:再精美的珍珠,堆砌过多也会显得廉价,文章中过度引用名言,会淹没个人观点,让内容显得空洞无物,名言应是画龙点睛之笔,用来强化和烘托个人思想,而非替代思考本身,真正有力量的表达,永远是个人深刻的见解与真情实感,名言是其有力的佐证,而非主体。

-

理解精髓,反对教条:名言是时代的产物,带有历史的印记,我们学习的是其精神实质和思维方法,而非将其视为一成不变的僵化教条,孟子的“男女授受不亲”是特定历史条件下的礼制要求,其内核是“礼”与“节”,但今天我们更应弘扬的是其尊重他人的精神,而非具体的行为规范,懂得与时俱进,辩证地吸收,才是对待传统文化遗产的科学态度。

名言警句是一座蕴藏丰富的智慧宝库,但钥匙掌握在我们自己手中,通过深度的溯源理解其真意,通过创造性的运用激活其生命,再以审慎的态度避开陷阱,我们才能与这些伟大的思想真正对话,让它们如清泉般滋养我们的心田,如明灯般指引我们的行动,我们的目标不应仅仅是做一个娴熟的“引用者”,更应努力成为一个在先贤智慧启迪下,能够独立思想并勇敢创造的实践者。