在人类智慧的长河中,名言警句如同被岁月打磨的珍珠,璀璨而恒久,它们寥寥数语,却能穿透时空,为不同时代、不同境遇的人们提供指引与力量,掌握这些经典个人名言的正确解读与运用方法,不仅能提升个人修养,更能让其在我们的学习、工作和生活中真正发挥作用。

探寻源头:理解名言的基石

任何一句流传至今的名言,都非凭空而来,它深深植根于其出处、作者与特定的创作背景之中,脱离了这些要素,理解便会流于表面,甚至产生误读。

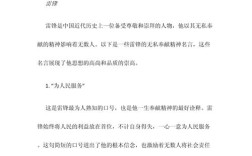

以中国近代文学巨匠鲁迅先生的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”为例,这句诗出自他的《自嘲》,创作于20世纪30年代白色恐怖笼罩下的上海,了解了这个时代背景,我们才能深刻体会到“横眉冷对”所蕴含的对反动势力的不屈与蔑视,以及“甘为孺子牛”所表达的对人民大众的深沉爱意与奉献精神,倘若不知背景,很容易将其简单理解为一种处世态度,从而削弱了其战斗精神与革命情怀。

再比如西方哲学中笛卡尔的“我思故我在”,这句话是笛卡尔在尝试为知识寻找一个绝对可靠基石时提出的,他通过普遍怀疑的方法,怀疑一切可以怀疑的事物,最终发现唯有“我正在思考”这一事实是无可置疑的,从而确立了思维主体的存在,理解了这一哲学探索的脉络,我们才能把握其作为认识论起点的核心价值,而非肤浅地理解为对个人存在的日常确认。

当我们接触一句名言时,第一步应是追溯其本源,了解作者的生平、思想体系,以及名言诞生的历史与社会环境,这个过程,就像是与一位智者进行跨时空的对话,让我们得以触摸到名言背后鲜活的思想脉搏。

融入实践:名言的现代应用法则

理解了名言的深层含义,下一步便是如何将其巧妙地应用于现代生活,生搬硬套或简单引用,往往效果不佳,真正的运用,讲究的是时机、情境与方法。

作为思想的催化剂与沟通的桥梁

在写作或演讲中,恰当引用名言可以起到画龙点睛的作用,它能够瞬间提升文章的深度,或增强演讲的说服力,在论述坚持的重要性时,引用荀子的“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,比单纯讲道理更具形象感和感染力,在团队沟通中,引用《孙子兵法》中的“上下同欲者胜”,可以有效凝聚共识,强调目标一致的重要性。

关键在于,引用需自然贴切,与所要表达的主题水乳交融,而非为了炫耀学识而强行植入。

内化为个人行为的准则

更高层次的运用,是将名言的精神内核内化为自己的行为准则与价值观,这要求我们不仅记住句子,更要理解其哲学,并在日常生活中反复实践。

将孔子的“己所不欲,勿施于人”作为人际交往的黄金法则,时刻反省自己的行为是否对他人造成了困扰,将富兰克林的“时间就是生命”作为管理时间的座右铭,从而更加珍惜和高效利用每一分每一秒,这种内化过程,使得名言从纸面上的文字,转变为我们生命的一部分,真正塑造我们的品格与命运。

辩证地看待与创新性诠释

必须认识到,许多名言有其特定的历史局限性,或是在特定语境下成立的,我们不能奉行“本本主义”,盲目地全盘接受。

古希腊哲学家亚里士多德的一些观点在当时具有开创性,但用现代科学眼光看则可能不尽正确,对于这类名言,我们应学习其思考问题的方法论,而非具体的结论,我们还可以结合新时代的特征,对经典名言进行创新性的诠释。“三人行,必有我师焉”在互联网时代,可以理解为向网络上的各个领域专家、甚至是我们身边的每一位朋友学习,体现了终身学习和开放心态的现代精神。

提升感染力:运用名言的修辞艺术 上的精准,形式上的巧妙运用也能极大增强名言的表达效果。

- 引言式: 在文章或演讲开头引用一句切题的名言,可以迅速抓住听众的注意力,并奠定全文基调。

- 论证式: 在阐述观点的过程中,引用名言作为理论依据,使论证更具权威性和说服力。

- 总结式: 在结尾处引用名言,能够升华主题,给人留下余音绕梁、回味无穷之感。

- 对比式: 将两种不同观点的名言并列,通过对比引发更深层次的思考,将“沉默是金”与“该出手时就出手”放在一起,可以探讨时机与分寸的把握。

掌握这些手法,能让名言的运用更加灵活多变,富有艺术性。

经典个人名言是人类共同的精神财富,它们承载着先贤的智慧,照亮我们前行的道路,真正珍贵的并非仅仅是记住这些句子,而是通过深入的溯源理解其精髓,通过灵活的实践赋予其生命力,通过审慎的思考实现与古人智慧的对话与超越,让这些古老的箴言,在我们的时代焕发出新的光彩,成为每个人成长路上不可或缺的明灯与伙伴。