在人类文明的璀璨星河中,名言警句如同灯塔,以其凝练的语言和深邃的思想,照亮我们前行的道路,在劳动教育这一关乎个体成长与社会发展的核心领域,先贤与智者们留下的箴言,不仅是精神上的激励,更是行动上的指南,深入理解这些名言,掌握其精髓并有效运用,对于弘扬劳动精神、培养健全人格至关重要。

溯其源:理解名言背后的深厚底蕴

每一句流传至今的劳动教育名言,都非无根之木,它们深深植根于特定的时代背景、作者的个人经历与哲学思想之中,理解这些背景,是正确解读和运用名言的第一步。

- “人生在勤,不索何获” —— 张衡

这句话出自东汉著名科学家、文学家张衡,张衡本人就是“勤”与“索”的极致典范,他发明了地动仪、浑天仪,在天文学、地震学领域取得了非凡成就,这句话创作于他致力于科学探索的生涯中,是其身体力行的心得总结,它深刻地揭示了“勤”是“获”的前提,“索”(探索、求取)是连接“勤”与“获”的桥梁,这不仅是对劳动价值的肯定,更是对主动探索、积极进取精神的倡导,理解张衡的科学家身份,我们能更深刻地体会到,此处的“劳动”不仅指体力劳作,更包含脑力的创造性劳动。

- “劳动是一切知识的源泉” —— 陶行知

我国伟大的人民教育家陶行知先生,毕生致力于平民教育和生活教育,他提出“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”的核心思想,这句名言正是其教育思想的集中体现,在陶行知看来,脱离了实际劳动和生活实践的知识是空洞的、无用的,知识必须从实践中来,到实践中去,这句话的创作背景,是他对当时脱离实际的传统教育的反思与革新,它强调了劳动在认知过程中的基础性地位,将劳动教育提升至获取真知、开启智慧的必由之路的高度。

- “培育能力的事必须继续不断地去做,又必须随时改善学习方法,提高学习效率,才会成功” —— 叶圣陶

虽然叶圣陶先生这句话直接谈及的是“学习”,但其核心精神与劳动教育一脉相承,叶圣陶作为杰出的教育家和作家,极其重视习惯的养成和能力的培养,他认为,无论是学习还是劳动,都需要持之以恒的实践(“继续不断地去做”)和讲求方法效率的智慧(“随时改善方法”),这提醒我们,劳动教育并非简单的机械重复,而是培养一种在实践中有思考、有改进、追求卓越的综合性能力。

践其行:掌握名言的使用方法与技巧

了解了名言的出处与内涵,下一步便是如何将其有效地运用于日常的教育引导、内容创作和自我激励中。

-

作为价值引领,塑造劳动观念。 在家庭或学校教育中,当孩子对劳动产生抵触或轻视时,可以适时引入“人生在勤,不索何获”这样的名言,并非生硬地说教,而是结合张衡等名人的故事,引导他们思考:任何成就的取得,都离不开辛勤的付出,将名言与具体人物事迹相结合,能使其更具感染力和说服力,潜移默化地帮助青少年树立正确的劳动价值观。

-

作为理论支撑,阐释教育理念。 对于教育工作者或内容创作者而言,陶行知的名言“劳动是一切知识的源泉”是阐述劳动教育重要性的有力论据,在论述实践性教学、项目式学习的重要性时,引用这句话,可以清晰地阐明劳动与实践在知识建构中的核心作用,它让理论阐述不再枯燥,而是拥有了历史的厚重感和思想的深度。

-

作为行动指南,优化劳动过程。 叶圣陶先生关于“继续不断”和“改善方法”的论述,可以直接应用于劳动教育的具体过程中,我们可以引导学生不仅在劳动中“出力”,更要学会“用心”,在完成一项清洁任务或一个手工作品时,鼓励他们思考:有没有更合理的流程?有没有更高效的工具?如何能做得更好?这便将简单的体力劳动,升华为培养解决问题能力和创新思维的智慧劳动。

悟其道:领略名言的艺术手法与精神内核

这些经典名言之所以能穿越时空,历久弥新,除了思想的深刻性,还在于其精湛的艺术表达手法。

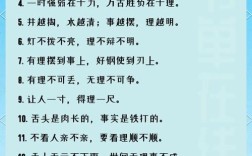

- 对仗与韵律: 如“人生在勤,不索何获”,句式工整,音韵铿锵,朗朗上口,易于记诵,这种形式美增强了其传播力。

- 比喻与象征: 将“劳动”比喻为“知识的源泉”,化抽象为具体,形象地揭示了劳动对于知识的奠基性作用,极具画面感和冲击力。

- 直抒胸臆与逻辑递进: 许多名言以肯定、坚决的语气直指核心,如“一切”、“必须”等词汇的运用,表达了不容置疑的坚定态度,像“勤”与“获”、“做”与“改善”之间,构成了清晰的因果或递进逻辑,言简意赅,说理透彻。

这些手法的运用,使得深刻的道理得以用最精炼、最富美感的方式呈现出来,直达人心。

归根结底,我们学习和传播这些有关劳动教育的名言,最终目的是为了内化于心、外化于行,它们不应只是挂在墙上的标语,更应成为我们日常行为的准则和思考问题的维度,在当今这个倡导创新与实干的时代,重新审视这些智慧的结晶,我们会发现,它们所倡导的勤奋、实践、探索与精益求精的精神,依然是个人成就事业、社会推动进步不可或缺的强大动力,让这些名言从纸面上走出来,融入我们的生活和教育实践,才能真正点燃热爱劳动、尊重创造的时代火花。