诗歌,作为人类情感最凝练的表达,自古以来便是连接人与人、心与心的桥梁,在众多诗歌主题中,歌颂团结友爱的篇章,如同黑夜中的篝火,总能予人温暖与力量,它们不仅是文学瑰宝,更是我们构建和谐社群、滋养人际关系的宝贵精神资源。

溯源:从古老歌谣到不朽诗篇

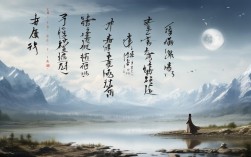

团结友爱的主题,在中国诗歌的源头便已熠熠生辉,最早的诗歌总集《诗经》中,便有大量描绘集体劳作、和睦相处的作品,诗经·秦风·无衣》中那慷慨激昂的句子:“岂曰无衣?与子同袍,王于兴师,修我戈矛,与子同仇!”这并非简单的军旅之歌,它深刻体现了在危难时刻,战友之间不分彼此、同仇敌忾的深厚情谊,这种“同袍”精神,穿越数千年的时空,至今仍是我们形容紧密团结的常用词汇。

及至盛唐,诗歌艺术达到顶峰,诗人们用生花妙笔,将友情描绘得淋漓尽致,王勃在《送杜少府之任蜀州》中写下“海内存知己,天涯若比邻”,以辽阔的时空观消解了离别的愁苦,道出了真挚友谊可以超越地理阻隔的哲理,李白那首脍炙人口的《赠汪伦》,“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,用极致的比喻,将无形的友情化为可感可触的千尺潭水,其情之深,动人心魄。

这些经典诗篇,其作者往往是历史长河中璀璨的明星,他们的创作背景多与个人的生命体验、时代的风云变幻紧密相连,理解一首诗,了解其作者的生平与创作时的境遇,就如同拿到了开启诗人心灵之门的钥匙,能让我们更深刻地体会字里行间所蕴含的情感重量。

匠心:诗歌如何塑造团结意象

诗歌之所以能产生强大的情感凝聚力,离不开其精妙的艺术手法,诗人们通过多种创作技巧,将抽象的“团结”与“友爱”化为具体、生动的意象,感染着一代又一代的读者。

-

比喻与象征: 这是最常用的手法之一,如前文提及的“同袍”,将共享衣物比喻为命运与共;又如曹植《七步诗》中的“本是同根生,相煎何太急”,以豆与豆秸象征手足兄弟,强烈谴责了内部的争斗,从反面烘托了亲族团结的珍贵,现代诗歌中也常将集体比作“森林”、“长城”或“航船”,这些意象本身就蕴含着坚固、不可分割的力量感。

-

对仗与排比: 中国古典诗歌讲究对仗工整,这种形式上的对称与平衡,本身就体现出一种和谐之美,在表现团结主题时,排比句式的运用能增强语势,形成情感上的层层递进。“一根筷子易折断,一把筷子抱成团”这样的民间歌谣,就是通过排比和对比,形象地揭示了集体力量大于个体的简单真理。

-

直抒胸臆与场景烘托: 有些诗歌不事雕琢,直接倾诉内心的情感,如高适的“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”,以充满信心的宽慰,表达了对友人前路的坚定支持与深厚友谊,而另一些则通过场景描绘来烘托情感,如白居易《问刘十九》中“绿蚁新醅酒,红泥小火炉,晚来天欲雪,能饮一杯无?”,在寒冷的冬日傍晚,一个温暖的邀约,友情的温馨与惬意不言自明。

致用:让诗歌融入现代生活

古典诗词并非束之高阁的古董,其中蕴含的团结友爱精神,完全可以被激活,应用于我们当下的生活与工作之中,焕发新的生命力。

-

个人修养与社交: 在书信、贺卡或社交媒体分享中,恰当引用一句古典诗词,远胜于千篇一律的网络用语,为远方的朋友寄去一张写有“但愿人长久,千里共婵娟”的明信片;在团队项目取得成功时,用“千人同心,则得千人之力”来赞扬集体的努力,这不仅能精准传达心意,更能彰显个人的文化素养,使交流更具温度与深度。

-

团队建设与企业文化: 许多富含哲理的诗词,可以作为企业文化和团队精神的绝佳注脚。“孤举者难起,众行者易趋”可以形象地说明团队协作的重要性;“同舟共济扬帆起,乘风破浪万里航”则能激励团队在面对挑战时同心协力,共创辉煌,将这些诗句融入内部宣传或培训材料,比生硬的口号更能深入人心。

-

教育引导与氛围营造: 在家庭和学校教育中,引导青少年诵读、理解这些倡导团结友爱的诗歌,是一种润物无声的美德教育,通过组织诗歌朗诵会、创作分享会等形式,让孩子们在优美的韵律中,感受友情的珍贵和集体的力量,有助于培养他们乐于合作、关爱他人的品质。

观点与思考

在节奏飞快、信息碎片化的时代,人与人之间的关系似乎变得愈发脆弱和疏离,正因如此,重读这些歌颂团结友爱的诗歌,才显得尤为必要,它们不是过时的老调,而是我们精神世界的“压舱石”,当我们吟咏“海内存知己,天涯若比邻”时,是在确认一种超越物理距离的情感连接;当我们理解“与子同袍”的含义时,是在学习如何将个体的命运融入更广阔的集体关怀之中。

诗歌的力量在于,它用最精炼的语言,触碰我们内心最柔软、也最坚韧的部分,它提醒我们,无论科技如何进步,社会如何变迁,人类对于真诚友谊、对于和谐集体的渴望从未改变,让这些充满智慧的古老诗句,成为我们现代生活的指南,学会在竞争中保有合作的精神,在独处时不忘友情的温暖,在集体的洪流中珍视每一个个体的价值,这或许正是古典诗歌能给予我们最珍贵的馈赠——一份穿越时空的温暖与力量,指引我们构建一个更具温情、更加团结的生活空间。