中国古典诗歌是中华文化宝库中的璀璨明珠,承载着千年智慧与审美精髓,从《诗经》的质朴民谣到唐诗的雄浑气象,再到宋词的婉约意境,这些作品以精炼语言构筑出丰富的情感宇宙。

溯源诗脉:从《诗经》到《楚辞》

中国诗歌的源头可追溯至西周初年的《诗经》,这部收录三百零五篇作品的诗歌总集,分为“风”“雅”“颂”三大体系,十五国风”汇集了黄河流域各诸侯国的民间歌谣,“关关雎鸠,在河之洲”这般质朴的表达,真实记录了先民的生活情感,孔子曾言“不学诗,无以立”,可见其在古代社会的重要地位。

战国时期,屈原开创了全新的诗歌范式——《楚辞》。《离骚》中“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的咏叹,将个人理想与政治抱负融为一体,奠定了中国诗歌的抒情传统,这种充满想象力的浪漫主义创作手法,与北方诗歌的现实主义风格形成鲜明对比。

唐诗的黄金时代

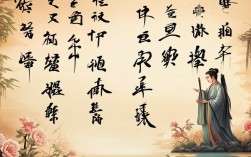

唐代是中国诗歌发展的巅峰时期,这个时期不仅诞生了李白、杜甫、王维等伟大诗人,更形成了完备的诗歌创作规范,格律诗的成熟让诗歌在音韵、对仗、平仄等方面都达到新的高度。

李白的《将进酒》以“君不见黄河之水天上来”的磅礴气势,展现了盛唐的豪迈气度,他的创作常融入道教哲学思想,形成独特的飘逸风格,与之相对,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”则深刻反映了社会现实,其《三吏》《三别》系列作品成为研究唐代历史的重要文献。

王维的山水田园诗别具一格,“明月松间照,清泉石上流”这类诗句既描绘自然美景,又蕴含禅宗哲理,这种诗画结合的创作方式,开创了中国诗歌的意境美学。

宋词的音乐之美

宋代词作将中国诗歌推向另一个高峰,词原本是配乐演唱的歌词,因此在格律上比诗更为灵活,苏轼的《水调歌头》中“明月几时有,把酒问青天”既有人生哲思,又保留着词的音乐性,他的创作突破了词为“艳科”的传统,拓展了词的题材范围。

李清照作为宋代最著名的女词人,其作品前后期风格迥异,前期“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”展现少女情怀,后期“寻寻觅觅,冷冷清清”则抒写家国沦丧之痛,这种个人命运与时代变迁的紧密结合,使她的词作具有深刻的历史价值。

辛弃疾将军事经历融入词作,创造出“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”这样的豪放词风,他的作品常运用大量典故,这种创作手法既增加了词的内涵深度,也体现了宋代文人的学识修养。

诗歌鉴赏方法与创作技巧

理解古典诗歌需要把握几个关键要素,意象运用是核心技巧,如马致远《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦”的意象组合,营造出萧瑟的秋日氛围,典故使用也是重要手法,李商隐的诗作常借用神话传说,形成朦胧深邃的艺术效果。

声韵格律是诗歌的音乐基础,平仄交替产生节奏美感,对仗工整增强形式美感,王勃《滕王阁诗》中“画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨”就是格律与对仗的完美结合。

情景交融是最高境界,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”将日常生活提升到哲学高度,范仲淹“先天下之忧而忧”则展现了中国文人的家国情怀,这些作品之所以能流传千古,正是因为它们触动了人类共通的情感。

古典诗歌的现代价值

在当代社会,古典诗歌依然具有旺盛生命力,这些凝聚着先人智慧的文学作品,不仅是了解中国传统文化的窗口,更是滋养现代人心灵的精神源泉,通过品读“海内存知己,天涯若比邻”这样的诗句,我们依然能感受到跨越时空的情感共鸣。

将诗歌学习融入日常生活,可以通过书法练习、吟诵品味等多种方式进行,每首经典作品都是打开传统文化大门的钥匙,引导我们在这个快节奏时代找到心灵的栖息之地,古典诗歌的价值不会因时代变迁而消减,它们如同永不枯竭的清泉,持续为中华文明注入活力。