在人类思想的星空中,名言警句如同璀璨的星辰,穿越时空,照亮着一代又一代人的心灵,它们凝练了智者对生命、社会与自然的深刻洞察,是文化精髓的高度浓缩,对于每一位求知者而言,理解和运用这些箴言,不仅是知识的积累,更是智慧的修炼。

溯源:探寻文字的根脉与灵魂

一句名言之所以能拥有恒久的生命力,首先在于其深厚的出处与背景,脱离了语境的解读,往往会使名言失去原有的光彩,甚至被误读。

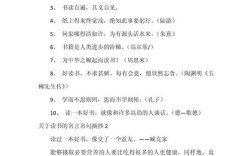

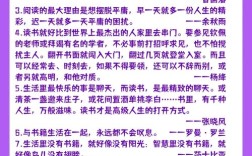

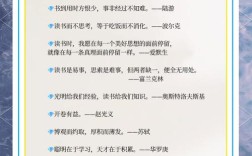

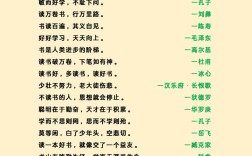

-

经典典籍的智慧结晶:大量的名言源自古老的经典,孔子所言“己所不欲,勿施于人”,出自《论语·卫灵公》,这短短八个字,是儒家“恕道”思想的核心理念,诞生于春秋战国礼崩乐坏的时代背景之下,孔子旨在通过确立一种推己及人的人际交往准则,来构建和谐有序的社会关系,了解其出自《论语》及其时代背景,我们才能深刻体会到这不仅是个人修养的指南,更是一份沉甸甸的社会理想。

-

文学巨著的华彩篇章:许多动人的句子,是文学作品中的点睛之笔,苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”,出自其词作《水调歌头·丙辰中秋》,这首词创作于苏轼与弟弟苏辙久未团聚的中秋之夜,词中既有对人生无常的哲思,更有对人间真情的美好祝愿,明白了这是一首寄情于月的兄弟之歌,再品味这句词,便能感受到超越时空的亲情温暖与豁达胸怀。

-

历史人物的心声吐露:一些名言则与特定的历史事件和人物命运紧密相连,文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,出自《过零丁洋》,这首诗是他在兵败被俘后,经过零丁洋时所作,是其坚贞不屈的民族气节和视死如归的豪情的最终告白,知晓了这段悲壮的历史,这句诗便不再是空洞的口号,而是一个有血有肉的灵魂在生命最后时刻迸发出的璀璨光芒。

当我们接触一句名言时,第一步应当是怀着敬意去探寻它的来源,了解作者的生平、创作的年代以及文本的原始语境,就如同为这颗思想的种子找到了孕育它的土壤,从而能更准确地把握其内涵与精神。

践行:让箴言融入生活与工作

收集和欣赏名言固然有益,但真正的价值在于将其转化为行动的指南,恰当的使用方法,能让名言在沟通、写作与思考中发挥出巨大的能量。

-

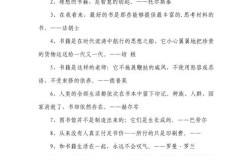

精准引用,提升说服力:在演讲或写作中,引用贴切的名言可以作为有力的论据,增强文章的说服力与感染力,在论述坚持的重要性时,引用荀子《劝学篇》中的“锲而不舍,金石可镂”,能立刻将抽象的道理形象化,让听众或读者产生强烈的共鸣,关键在于“贴切”,引用的内容必须与所要表达的观点严丝合缝,避免生搬硬套。

-

内化于心,指导个人修行:名言可以作为个人修养的座右铭,王阳明的“知行合一”强调认识与实践的统一,我们可以将此理念用于自我管理,时刻检视自己的行为是否与认知保持一致,将“吾日三省吾身”作为习惯,便能持续优化个人品行,这种用法,是将古人的智慧转化为个人成长的内在动力。

-

创新化用,赋予时代新意:在充分理解原意的基础上,可以对名言进行创造性的化用,以适应新的语境,这并非曲解,而是一种发展与传承。“绿水青山就是金山银山”的理念,便蕴含了中国传统哲学中“天人合一”的智慧,并赋予了其崭新的时代内涵,指导着当下的生态文明建设。

品析:领略语言艺术的魅力

名言警句之所以脍炙人口,除了思想的深邃,还在于其精湛的表达艺术。

-

修辞的魔力:名言常常运用各种修辞手法,以达到言简意赅、生动传神的效果。

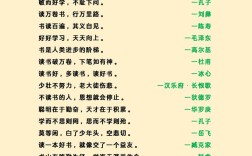

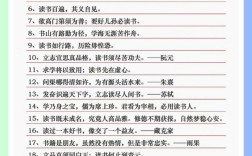

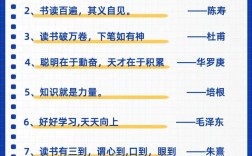

- 对偶:如“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,句式工整,音韵和谐,朗朗上口,深刻揭示了勤奋与学习的关系。

- 比喻:如“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”,将抽象的时光流逝与人生阶段用“黑发”“白首”作比,形象而警策。

- 夸张:如李白“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,极致的夸张手法,将瀑布的雄伟气势刻画得淋漓尽致,震撼人心。

-

韵律与节奏:许多名言,尤其是诗句形式存在的,具备内在的音乐性,杜甫的“读书破万卷,下笔如有神”,平仄相间,读来抑扬顿挫,这种美感本身就有助于记忆和传播。

品味这些手法,不仅能提升我们的语言鉴赏能力,也能为我们自身的表达提供丰富的营养。

归根结底,名言警句是一座桥梁,连接着我们与古圣先贤的智慧,它们不是束之高阁的装饰品,而是能够融入血脉、指导行动的活的文化基因,以一种探究本源的态度去学习,以一种融会贯通的方式去运用,以一种欣赏艺术的眼光去品读,我们便能在这些凝练的文字中,汲取到源源不断的精神力量,让自己的人生视野更加开阔,步履更加坚实,在这个信息爆炸的时代,让这些经过时间淬炼的智慧,成为我们内心笃定的压舱石。