春秋时期,诗歌承载着礼乐文明的精神内核,成为记录时代变迁的重要载体,这个阶段的诗歌创作不仅奠定了中国古典诗歌的根基,更构建起独特的审美体系与表达范式。

礼乐制度下的诗歌源流 周代建立的礼乐体系为诗歌发展提供了制度保障,在西周至春秋时期,诗歌主要承担着三种社会功能:祭祀场合的颂歌、朝会宴飨的仪礼歌辞、以及各诸侯国采集的民间歌谣,这些作品后来被整理编订为《诗经》,成为我国第一部诗歌总集,风》部收录十五国地域民歌,《雅》分为朝会正声与小雅宴歌,《颂》则是宗庙祭祀的乐章,这种分类方式体现了当时社会对诗歌功能的明确划分。

创作主体的多元构成 春秋诗歌的作者群体呈现多层次特征,贵族阶层通过诗歌创作参与政治表达,如《大雅》中诸多歌颂先祖功德的诗篇,往往出自史官或卿大夫之手,民间歌谣则凝结着庶民的生活智慧,《豳风·七月》以月令为序,完整记录了农耕社会的生产节律,值得注意的是,当时还存在专业创作群体——瞽矇乐师,他们既是诗歌的传承者,也是再创作者,通过口耳相传使作品在流播中不断完善。

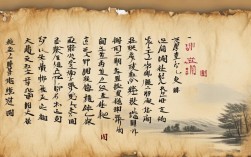

社会变迁中的创作语境 平王东迁后的社会变革直接影响了诗歌创作取向,诸侯争霸导致礼崩乐坏,原本庄严整饬的庙堂乐章逐渐向个性化抒情转变。《王风·黍离》中“彼黍离离,彼稷之苗”的咏叹,正是周大夫感怀故都时发出的时代悲音,而列国间的外交活动催生了“赋诗言志”的传统,使诗歌成为特殊的外交语言,据《左传》记载,春秋会盟中引述《诗经》达二百八十余处,这种特殊应用促使诗歌文本产生新的阐释空间。

诗歌技艺的体系建构 春秋诗歌已形成完整的艺术表达体系,比兴手法成为最具标志性的创作特征,《周南·关雎》以水鸟和鸣起兴,《魏风·硕鼠》通篇用喻,开创了象征传统的先河,在章法结构方面,重章叠句的运用既便于传唱,又强化了情感表达,《秦风·蒹葭》通过三章回环,将求索意境推向更深层次,韵律方面虽未形成严格格律,但自然形成的节奏韵律已显现出汉语的音韵特质。

文本传播与接受嬗变 诗歌在春秋时期的传播途径颇具特色,官方设有采诗之官“行人”,负责收集各地歌谣送至乐官整理,这种制度保障了不同地域文化的交流融合,在文本定型过程中,孔子“删诗说”虽存争议,但确实反映了士人阶层对诗歌体系的自觉整理,当时形成的“诗教”传统,将诗歌功能从礼仪扩展至教化,构建起“温柔敦厚”的审美标准。

意象系统的文化编码 春秋诗歌构建的意象体系成为后世文学的重要资源,自然物象被赋予特定文化内涵:黍离成为亡国之痛的象征,萱草寄托怀人之思,松柏喻示人格操守,这些意象经过反复使用,逐渐固化为具有集体认同的文化符号,在空间表达上,山水不仅是客观存在,更成为道德观念的载体,《诗经》中“山有扶苏,隰有荷华”的对照式描写,暗含对人物品性的隐喻评判。

地域风格的形成机制 《国风》清晰展现了地域文化差异,郑卫之音多言情之作,声调婉转;秦风充满尚武精神,节奏铿锵;齐风则带有滨海地区的恢弘气象,这种地域特征既源于不同的自然环境和生产方式,也与各诸侯国的文化政策密切相关,当时形成的“观风知政”理论,正是通过诗歌体察民情的重要实践。

从文化史视角审视,春秋诗歌不仅塑造了汉语诗歌的初始形态,更重要的在于建立了创作与阐释的双向互动机制,当时形成的“赋比兴”创作法则与“兴观群怨”功能理论,共同构成中国诗学的基本框架,这些作品在传承过程中不断被赋予新的阐释,恰恰证明真正经典的永恒魅力在于其解读空间的开放性,当我们重读这些古老诗篇时,不仅能触摸到先民的情感脉动,更能感受到中华文明在轴心时代绽放的智慧光芒。