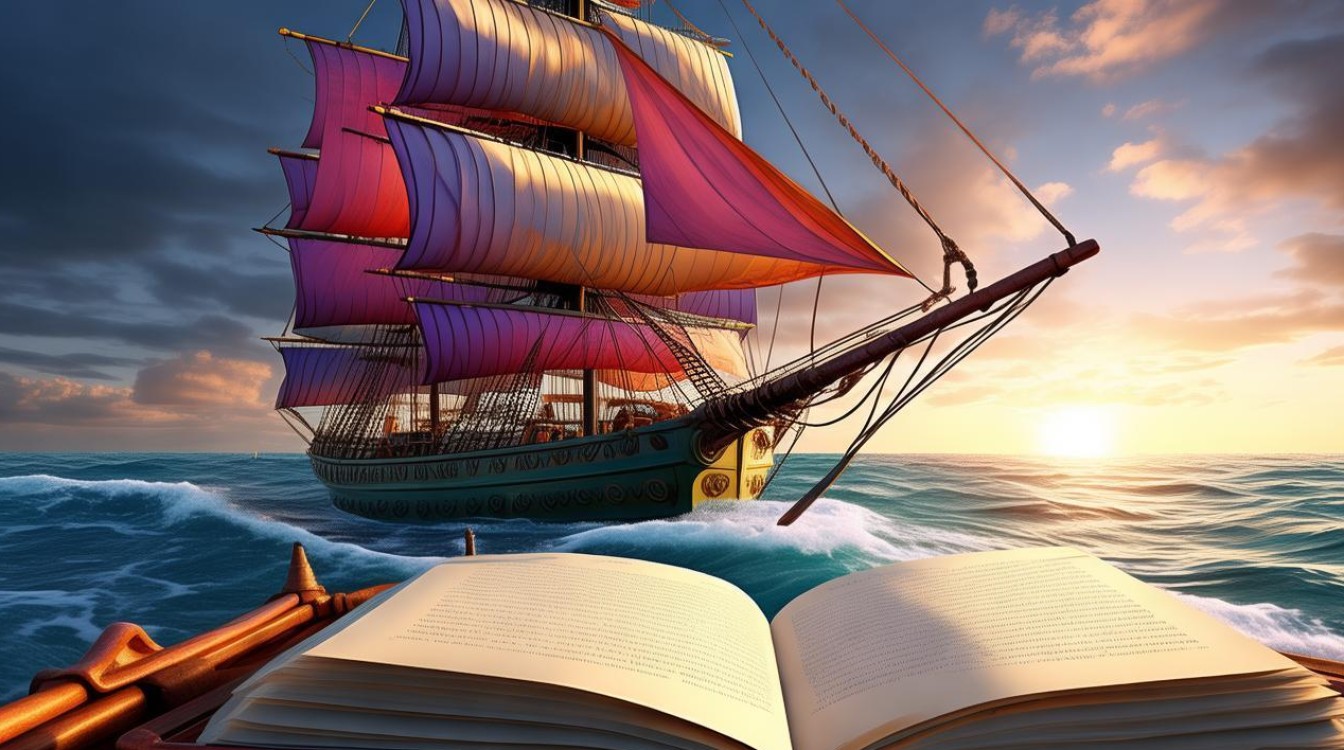

诗歌,是人类文明中最为精妙的语言艺术之一,它用最凝练的文字,承载最深沉的情感,描绘最广阔的意境,当我们谈论诗歌,尤其是中国古典诗歌时,便如同开启了一场跨越千年的精神远航,这场航程,将带领我们领略诗人们的才情与抱负,理解文字背后的历史与哲思。

中国诗歌的源头,是《诗经》与《楚辞》这两座并峙的高峰。《诗经》收集了西周初年至春秋中叶的诗歌,其作者大多湮没无闻,是集体创作与民间智慧的结晶,它开创了“赋、比、兴”的创作手法,“赋”是平铺直叙,如“氓之蚩蚩,抱布贸丝”,直接讲述一个故事;“比”是比喻,如“手如柔荑,肤如凝脂”,以具体形象描绘美人;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如“关关雎鸠,在河之洲”,由自然景物引出对爱情的咏叹,这些手法,奠定了中国诗歌以景抒情、托物言志的基本范式。

而《楚辞》,则以屈原的《离骚》《九歌》为代表,充满了瑰丽的想象、炽热的情感和强烈的个人色彩,屈原将个人的政治失意、家国忧思与神话传说融为一体,创造了“香草美人”的象征传统,开创了浪漫主义文学的先河。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这已不仅是一句诗,更是一种为理想不懈追寻的执着精神,激励了后世无数仁人志士。

要真正读懂一首诗,必须了解其创作背景,诗歌从来不是孤立存在的文字游戏,它是时代与个人命运交织的产物,杜甫的诗为何沉郁顿挫,被称为“诗史”?因为他亲身经历了大唐由盛转衰的安史之乱,将颠沛流离的苦难、忧国忧民的情怀悉数倾注于笔端。“国破山河在,城春草木深”,简练十字,道尽了无限的沧桑与悲痛,理解了这层背景,我们才能触摸到诗句中跳动的那颗滚烫的仁心。

同样,南唐后主李煜的词,在其亡国前后风格迥异,前期多是宫廷享乐、男女情爱,虽精致却格局有限;而亡国后被囚于汴京,他的词作陡然升华,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,将个人遭遇的巨恸上升为对人类普遍悲情的深刻体悟,是命运的剧变,成就了他“词帝”的文学地位,知人论世,是进入诗歌殿堂的不二法门。

在鉴赏与使用诗歌时,我们需要掌握一些核心方法,首先是意象的品味,意象是融入了诗人主观情感的客观物象,是诗歌的基本构成单位。“月亮”在李白笔下是“举头望明月,低头思故乡”的乡愁,在苏轼笔下是“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的哲思,同一个意象,在不同语境中被赋予了不同的情感色彩,品味意象,就是捕捉诗人情感的密码。

意境的体会,意境是诗人通过一系列意象所营造出的、能让读者沉浸其中的艺术境界,王维的诗是此中典范,“明月松间照,清泉石上流”,短短两句,描绘出一幅宁静、空灵、充满禅意的山水画卷,我们读诗,就是要调动自身的想象力,走入这个意境,与诗人进行一场跨越时空的心灵对话。

再者是声韵的感悟,古典诗歌讲究平仄、对仗与押韵,这些格律规则并非束缚,而是为了增强诗歌的音乐性与节奏感,朗朗上口的韵律,能更好地辅助情感的表达,无论是豪放派的“大江东去”,还是婉约派的“杨柳岸,晓风残月”,其情感基调都与语言的韵律完美契合,多吟诵,是感受诗歌音韵之美的最佳途径。

从创作手法上看,除了《诗经》流传下来的赋比兴,诗人们还发展出诸多精妙的技巧,用典,是借历史故事或前人诗句来含蓄地表达自己的思想,如辛弃疾词中大量运用典故,使其作品内涵深厚,意蕴绵长,对比,如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,通过强烈的画面反差,产生震撼人心的批判力量,象征,如前文提及的“香草美人”,使诗歌的意涵更为丰富多元。

诗歌,这场文字的远航,其价值不仅在于审美的愉悦,更在于心灵的滋养与文化的传承,它教会我们如何观察世界,如何体察内心,如何用最优雅而有力的方式表达最复杂的情感,在今天这个信息爆炸的时代,静下心来读一首诗,如同在喧嚣中寻得一片宁静的港湾,它让我们与古人对话,与美相遇,与一个更深刻、更辽阔的自我重逢,这或许就是诗歌穿越千年,依旧拥有不朽魅力的原因。