在人类文明的长河中,关于教育的智慧如同璀璨星辰,而关于老师的名言警句,则是其中最为闪耀的几颗,它们不仅是前人经验的浓缩,更是照亮后世教育之路的明灯,理解并善用这些名言,对于提升个人修养、改善教学沟通,乃至优化网站内容的价值与权威性,都大有裨益。

溯本求源:理解名言的生命力

一句名言得以流传,绝不仅仅是因为其语言的精妙,更在于它深刻的思想内核和特定的时代背景,探寻其出处、作者与创作背景,是真正理解其内涵的第一步。

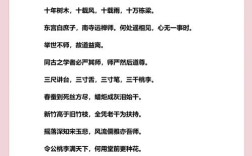

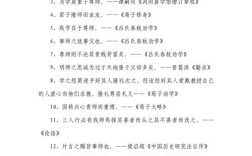

中国古代“万世师表”孔子的“学而不厌,诲人不倦”,出自《论语·述而》,这八个字,精准地概括了作为一名教育者应有的两种核心品质:对自己,要永不满足地学习;对学生,要不知疲倦地教诲,这句话诞生于春秋战国那个百家争鸣的时代,孔子周游列国,致力于传播仁政与礼乐思想,这句话既是他自身教育实践的写照,也是他对弟子们成为合格教育者的殷切期望,理解了这一点,我们就能感受到,这不仅是工作要求,更是一种崇高的精神追求。

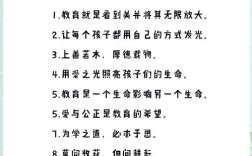

再观西方,德国哲学家雅斯贝尔斯在《什么是教育》中写道:“教育的本质意味着:一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。” 这句话创作于二十世纪,是对工业化时代工具理性、将人物化的教育倾向的一种深刻反思,雅斯贝尔斯强调教育的非强制性、感染性与精神性,它不是一个机械的灌输过程,而是生命与生命之间的平等互动与深刻影响,了解了这一存在主义哲学的背景,我们便能更深刻地体会到,这句话是对教育中“人”的价值的重新发现与礼赞。

知行合一:名言的现代应用场景

理解了名言的内涵,下一步便是如何将其恰当地运用于现代生活与网络内容创作中,错误或生硬地引用,反而会适得其反。

-

教育激励与自我鞭策:对于教师而言,可以将“师者,所以传道授业解惑也”(韩愈《师说》)作为职业操守的座右铭,这句话清晰地定义了教师的三大职责:传递正确的价值观、教授专业知识技能、解答人生困惑,在教师培训、教学反思或个人简介中引用,能瞬间提升话语的专业度和厚重感,对于学习者,“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”(韩愈《师说》)则鼓励着一种勇于质疑、超越前人的学习精神,非常适合用于学习社群、知识分享类内容的构建,营造平等、开放的交流氛围。

-

沟通与情感表达:在教师节、毕业季等场合,引用一句贴切的名言,往往能起到“四两拨千斤”的效果,向一位对自己人生影响深远的老师表达敬意,用“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”(郑燮《新竹》),形象而典雅地表达了感恩之情,在毕业赠言中,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”(李白《行路难》)则寄托了对学子未来不畏艰难、实现抱负的美好祝愿,这种引用,比直白的表达更具文化韵味和感染力。

-

内容创作的价值赋能:对于网站站长或内容创作者而言,在撰写教育类、成长类文章时,适时引入权威名言,是提升内容E-A-T(专业性、权威性、可信度)的有效手段,当文章探讨“何为好老师”时,引用陶行知先生的“捧着一颗心来,不带半根草去”,立刻为观点提供了强有力的支撑,展现了内容背后扎实的知识储备和对教育本质的深刻理解,这符合百度等搜索引擎对高质量、高权威内容的价值取向。

鉴赏与辨析:品味名言的艺术手法

许多经典名言之所以脍炙人口,还在于其精妙的修辞与表达手法。

- 比喻:如前文提到的雅斯贝尔斯的名言,连续使用“树摇树”、“云推云”的比喻,将抽象的教育本质具象化,变得可感可知,意境深远,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,虽本意并非直接描写教师,但其以春蚕、蜡烛作比的奉献意象,已深入人心,成为歌颂教师奉献精神的经典隐喻。

- 对比与对偶:鲁迅的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,通过“横眉”与“俯首”、“千夫指”与“孺子牛”的强烈对比,刻画出爱憎分明、甘于奉献的鲜明形象,这种精神也被引申用来赞美那些具有坚定教育信念、全心全意为学生服务的教育者,句式工整,铿锵有力。

- 层递:孔子的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”(《论语·雍也》),清晰地阐述了求知的三重境界:知道、喜好、乐在其中,这种层层递进的逻辑,深刻揭示了兴趣在学习中的至高地位,说理透彻,令人信服。

在引用时,我们还需具备一定的辨析能力,一是要考证出处,避免张冠李戴;二是要理解其核心思想,避免断章取义。“吾爱吾师,吾更爱真理”(亚里士多德)常被用来强调追求真理的可贵,但不应被误解为对师者的不敬,而是在尊重的基础上,展现了学术独立与思想自由的精神。

这些历经时光淬炼的珠玉之言,是跨越时空的智慧对话,它们不仅仅是纸上的文字,更是行动的指南和精神的坐标,当我们能够清晰地追溯其源头,理解其深意,并恰当地将其融入我们的表达与实践时,我们便不仅是在传承文化,更是在为自身的言语和思想注入一份沉甸甸的厚度与力量,在这个信息纷繁的时代,让这些关于师道的金玉良言,继续指引我们前行,或许是对“老师”这一称谓最好的致敬。