人民警察诗歌朗诵视频在网络上日益受到关注,这种融合文学艺术与职业精神的载体,既传递了文化内涵,又展现了警营风采,要创作出打动人心的朗诵作品,需从诗歌选择、背景解读到表现手法进行系统把握。

诗歌选取与文本解析

适合警营题材的诗歌主要来源于三个方向:一是经典革命诗词,如陈然的《我的“自白”书》,创作于1948年被捕期间,诗中“任脚下响着沉重的铁镣”等句通过意象群构建,展现革命者的坚定信念;二是当代警营创作,如《警徽的重量》这类作品通常由在职民警撰写,以真实案例为素材,采用口语化表达却蕴含深刻职业感悟;三是传统律诗改写,如将岳飞的《满江红》进行现代化改编,保留原作的豪迈气概,注入新时代警营元素。

在解析文本时,需把握四个维度:情感基调决定朗诵的整体风格,少年壮志不言愁》适合深情舒缓的节奏;意象系统需要重点处理,如“星光”“盾牌”“长城”等警营常见意象要通过语势变化予以突出;韵律结构方面,传统诗词讲究平仄对仗,现代诗歌注重内在节奏,都需要通过声音的高低缓急来呈现;主题升华部分往往是诗眼所在,需要运用重音、停顿等技巧进行强调。

创作背景的深度挖掘

每首警营诗歌都有其特定的历史语境,创作于2008年汶川地震期间的《生命的通道》,记录了民警在废墟中救援的感人场景,了解这一背景有助于朗读者把握作品中紧迫与温情并存的情感层次,2015年创作的《夜巡笔记》则反映了新时代警务工作的特点,诗中“显示屏的蓝光映着不眠的城”这样的诗句,需要理解科技强警背景才能准确传达其意境。

对创作背景的把握要做到三个联系:联系时代特征,将诗歌置于特定的历史坐标中理解;联系作者经历,尤其是民警作者的一线经验往往使作品具有鲜活的细节;联系警种特色,不同警种的作品会呈现不同的职业特征,如刑警诗歌常体现智勇交锋,社区民警诗歌则更多生活气息。

朗诵技巧的实战应用

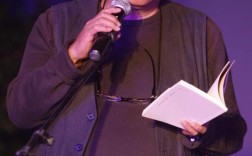

气息控制是朗诵的基础,在演绎长篇叙事诗时,要采用胸腹联合呼吸法,保持声音的稳定性和持久力,特别是在处理《献给英烈的诗篇》这类情感浓烈的作品时,深沉平稳的气息有助于传达庄重肃穆的氛围。

声音造型方面,需要根据诗歌内容调整音色,表现铮铮铁骨时可用浑厚的中声区,展现柔情一面时则可提高音位增加明亮度,比如朗诵《我的战友》时,叙述部分用自然音调,抒情段落适当加入共鸣,形成音色对比。

语言处理技巧包括:停连技巧,如在“这一夜/警灯闪烁成星河”处设计停顿,制造画面感;重音技巧,将“永不后退”中的“永”字加重,突出坚定意志;节奏变化,在描绘紧急出警的段落加快语速,营造紧张气氛。

舞台表现的多元呈现

镜头前的朗诵需要特别设计形体语言,站立姿势要挺拔如松,体现警察队伍的良好风貌,手势运用要适度,在“如利剑出鞘”这样的诗句中配合果断的手势,但避免过度表演,面部表情需与内容同步,朗诵到“看到群众笑容”时自然展现微笑。

服装造型方面,警礼服适合正式场合的经典诗词朗诵,执勤服更适合表现当代警营生活的作品,背景可选择警史馆、训练场等具有职业特色的场景,增强画面叙事性。

新媒体技术为诗歌朗诵注入新活力,可运用分屏技术同步展示诗歌文本,在关键诗句处加入历史影像资料,如朗诵抗疫题材诗歌时嵌入民警值守的画面,适当的背景音乐能提升感染力,但需注意音量控制,保证人声主体地位。

艺术创作的原则把握

警营诗歌朗诵具有鲜明的职业特性,艺术处理需遵循真实性原则,避免过度戏剧化的表演,保持警察特有的沉稳气质,在二次创作时,要尊重原作精神,不能为追求效果擅自改动核心词句。

优秀朗诵的评判标准包括:情感的真挚度,是否准确传达警察群体的精神世界;语言的感染力,能否让观众产生共鸣;形象的契合度,表演气质是否与警察职业相匹配。

这种艺术形式的价值在于,它既是警营文化的生动载体,也是沟通警民关系的桥梁,通过诗歌朗诵,社会公众能更立体地了解警察群体的情感世界和精神追求。

随着媒体融合发展,警营诗歌朗诵可探索更多创新形式,比如将朗诵与工作场景实录结合,采用虚拟现实技术营造沉浸式观赏体验,或开发交互式版本让观众自主选择赏析角度,但无论如何创新,内容的本真性和情感的真切性始终是打动人心的关键。

在创作实践中发现,最动人的往往不是技巧的炫目,而是真实情感的自然流露,一位老民警朗诵自己创作的退休感言时,略带沙哑的声音和不太标准的普通话,反而成就了最打动人心的版本,这提醒我们,技术终归是为表达服务,警营诗歌朗诵的魅力,最终来源于这个群体真实的精神高度和情感温度。