人与人之间的和谐共处,是维系社会运转的基石,也是个人幸福的重要来源,千百年来,先贤哲人对此有着深刻洞察,留下无数闪耀智慧光芒的箴言,这些关于共处的名言警句,不仅是语言的艺术,更是指导行动的哲学,理解并运用这些古老智慧,能帮助我们在现代社会中建立更融洽的人际关系。

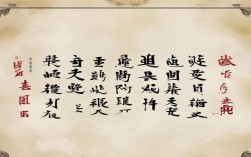

东方智慧:仁爱礼让的处世哲学

东方文化,特别是儒家思想,对共处之道有着系统而深刻的阐述。

“己所不欲,勿施于人”这句出自《论语·卫灵公》的话,是孔子对弟子子贡问“有一言而可以终身行之者乎?”的回答,在春秋战国礼崩乐坏的时代背景下,孔子周游列国,力图恢复社会秩序与人伦和谐,这句话的创作背景,正是源于他对社会动荡、人际冲突的深刻反思,其核心是“恕”道,强调将心比心,自己不愿意承受的,绝不强加于人,运用方法极为直接:在行动前,先把自己放在对方的位置上思考,不希望被恶意批评,就不要轻易指责他人;不喜欢被欺骗,自己首先就要诚实守信,这种推己及人的思维模式,是化解矛盾最根本的起点。

“君子和而不同,小人同而不和”同样记载于《论语·子路》,孔子观察到,有些人表面附和实则内心背离,而真正的君子能在保持各自独立见解的前提下和谐相处,这句话的创作手法采用了“君子”与“小人”的鲜明对比,突出真正共处的本质不是一味苟同,而是尊重差异,在当今多元社会中,处理意见分歧时,这句话提醒我们,和谐的真谛在于包容多样性,寻求在差异中共存,而非强求一致。

西方视角:理性契约与普世关怀

西方思想传统则从社会契约与人性角度,对共处原则进行了不同维度的探讨。

“人天生是社会的动物”出自亚里士多德的《政治学》,在雅典城邦政治的背景下,亚里士多德通过观察得出这一结论,他认为,脱离城邦社会而能独立生存的,要么是神祇,要么是野兽,这句话的深刻之处在于指出共处并非选择,而是人性内在需求,运用这一理念,可以帮助我们理解人际交往的必然性与重要性,从而更主动地参与社会协作,构建自己的生活网络。

“知识就是力量”这句由培根在《沉思录》中提出的名言,看似与共处无关,实则紧密相连,在文艺复兴后科学精神兴起的时代,培根倡导通过掌握知识来改善人类处境,在共处语境下,理解他人需要认知能力,解决冲突需要沟通智慧,这些都属于“知识”范畴,运用此理念,意味着主动学习心理学、沟通技巧等知识,将共处从本能提升为可培养的技能。

尽管康德并未直接留下关于共处的短小格言,但他提出的“你要如此行动,即无论是你的人格还是其他每一个人的人格,你在任何时候都同时当作目的,绝不仅仅当作手段来使用”这一绝对命令,是共处伦理的哲学根基,它要求我们在任何交往中,都必须尊重他人作为独立个体的尊严与价值,不能纯粹利用,这是对“己所不欲,勿施于人”的哲学深化,为所有人际互动提供了道德基础。

古今融汇:名言警句的现代应用

理解名言警句的出处、作者和创作背景,能帮助我们更准确地把握其精髓,而将这些智慧应用于现代生活,则需要创造性转化。

将名言作为反思工具是一种有效的应用方法,当面临人际冲突时,可以静心思考“己所不欲,勿施于人”,检视自己的行为是否违背了这一原则,这种反思不是自我谴责,而是调整行为的契机。

把名言作为沟通桥梁也能增进理解,在团队讨论中,引用“君子和而不同”,可以为表达不同意见创造安全空间,让参与者意识到差异是正常的,从而更开放地交流。

让名言指导日常决策同样重要,从“人天生是社会的动物”出发,可以更积极地看待社交活动,不是视其为负担,而是视为实现人性、丰富生命的机会。

名言警句的深层价值

名言警句之所以能跨越时空依然熠熠生辉,在于它们捕捉到了人性与社会中永恒不变的真理,这些简洁语句是千百年人类经验的高度浓缩,是经过时间检验的智慧结晶。

学习这些关于共处的名言,重点不在于背诵词句,而在于理解其精神实质,并将其融入日常行为,真正的共处能力,体现在如何对待与自己意见相左的人,如何在不理解时保持尊重,如何在利益冲突时找到平衡点。

这些古老智慧传递着一个共同信息:良好的人际关系不是偶然产物,而是可以通过理性思考、情感投入和道德选择来构建的,在日益复杂的世界中,这种能力变得愈发珍贵,掌握共处的艺术,不仅能让个人生活更加顺遂,也能为构建更加和谐的社会贡献一份力量,这或许就是为什么数千年前的智慧,在今天依然如此重要。