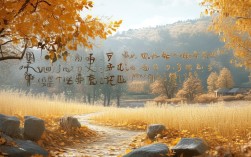

在中国现代文学史上,李叔同先生创作的《送别》可谓家喻户晓,这首诗歌以"长亭外,古道边,芳草碧连天"开篇,用简练的语言勾勒出深远的意境,成为中西文化交融的典范之作,作为一位从绚烂归于平淡的艺术家,李叔同的诗歌创作历程恰如其人生轨迹,充满着独特的艺术魅力与文化价值。

李叔同早年留学日本,学习西洋绘画与音乐,归国后从事艺术教育工作,这段经历使他的创作既保留了中国古典诗词的韵味,又融入了西方艺术的表达方式。《送别》创作于1915年,正值中国社会剧烈变革时期,新旧文化激烈碰撞,这首作品在传统送别诗的基础上,创新地运用了西方音乐的旋律结构,同时保持了中国古典诗词的意象系统,形成了一种独特的艺术风格。

在诗歌创作手法上,李叔同善于运用传统意象的新组合,长亭、古道、芳草、夕阳等古典意象,经过他的重新编排,产生了全新的艺术感染力,特别是"芳草碧连天"这一句,将地面的芳草与远方的天际相连,创造出空间上的无限延伸感,使离别的愁绪在广阔天地间弥漫开来,这种意象的运用,既继承了王维"大漠孤烟直,长河落日圆"的空间构图技巧,又融入了现代人对自然的新感受。

诗歌的韵律处理也颇具特色。《送别》采用长短句交替的形式,既保持了词牌的节奏感,又突破了传统格律的束缚。"天之涯,地之角,知交半零落"这样的句式,在整齐中求变化,在变化中保持和谐,体现出作者对音乐节奏的精准把握,这种韵律安排使得诗歌朗朗上口,易于传唱,这也是其能广为流传的重要原因。

从文化内涵来看,李叔同的诗歌往往蕴含着深刻的人生哲理,他在创作《送别》时,已开始对人生进行深入思考,后来出家为僧的选择,在这首诗中已可见端倪。"一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒"这样的句子,既表达了离别之情,又透露出对世俗欢愉的超越性思考,这种将个人情感体验升华为普遍人生感悟的能力,正是其作品历久弥新的关键。

对于现代读者而言,欣赏李叔同的诗歌需要把握几个要点,首先要理解其创作的时代背景,认识到这些作品产生于中西文化交汇的特殊时期,其次要体会其中蕴含的禅意与哲思,这些作品往往在浅白的语言下隐藏着深刻的人生智慧,最后要感受其音乐性,李叔同的许多诗歌都是可以吟唱的,只有在朗读或吟唱中,才能完全领略其艺术魅力。

在互联网时代,传统文化的传播方式正在发生改变,李叔同的诗歌之所以能够跨越百年依然打动人心,在于其抓住了人类共通的情感体验,现代人在阅读这些作品时,不仅能感受到古典诗词的美,还能在其中找到与自己生命体验的共鸣,这种跨越时空的情感连接,正是经典作品的永恒价值所在。 创作者,在介绍李叔同诗歌时,应当注重挖掘其与现代生活的联系,比如可以探讨《送别》在当代音乐、影视作品中的新演绎,或者分析其语言艺术对现代诗歌创作的影响,通过建立传统与现代的对话,让古典文学作品在新时代焕发新的生命力。

李叔同的诗歌创作启示我们,真正的艺术创新往往建立在深厚的文化传承基础上,他在保持中国传统诗词精髓的同时,大胆吸收外来文化养分,创造出独具特色的艺术形式,这种创作态度对于今天的文化创新仍具有重要的借鉴意义,在全球化背景下,如何既保持文化自信,又以开放姿态吸收各方精华,李叔同的实践提供了一个值得深思的范例。

通过深入研读李叔同的诗歌作品,我们不仅能提升文学鉴赏能力,更能从中获得关于艺术创新与文化传承的深刻启示,这些诞生于百年前的作品,至今仍在向我们诉说着关于美、关于人生、关于文化的永恒话题。