在人类思想的长河中,名言警句如同被时光打磨得熠熠生辉的珍珠,它们短小精悍,却蕴含着跨越时空的智慧与力量,无论是个人修身养性,还是教育启迪他人,善用这些凝练的语言,都能起到事半功倍的效果,要真正发挥其价值,我们不仅需要知其然,更要知其所以然,从多个维度深入理解并恰当运用。

溯源:探寻智慧的源头活水

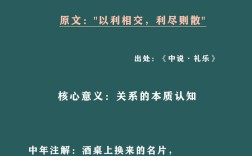

一句名言的生命力,往往根植于其出处与创作背景,脱离了具体语境,名言的意义可能会变得单薄,甚至被曲解。

以中国人都熟悉的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”为例,这句话出自北宋名臣范仲淹的《岳阳楼记》,如果我们不了解范仲淹写作时的处境——他正因改革受挫而被贬谪至邓州,接到友人滕子京重修岳阳楼的来信,受邀作记——就很难体会其中深沉的家国情怀与士大夫的担当精神,这并非一句简单的口号,而是一位政治理想受挫的士大夫,在个人失意时,依然将目光投向国家与百姓的宏大胸襟的写照,理解了这份“不以物喜,不以己悲”的上下文,我们才能更深刻地把握这句名言的分量。

再比如西方广为流传的“知识就是力量”,通常归功于英国哲学家弗朗西斯·培根,这句话精准地概括了文艺复兴后期,人们开始凭借理性与实验探索自然、改造世界的蓬勃信念,它诞生于一个科学精神觉醒、试图摆脱宗教权威束缚的时代背景之下,它不仅仅是鼓励学习,更是在倡导一种通过实证获取知识,并以此提升人类能力、掌控自然规律的哲学思想,知晓了培根的哲学体系及其所处的历史阶段,我们对这句名言的理解就不再停留在表面。

当我们引用一句名言时,花些时间去了解它的作者生平、创作年代和历史背景,就如同为这棵智慧的植株找到了它生长的土壤,其枝干与花朵才会在我们心中变得立体而鲜活。

运用:让警句成为生活的向导而非标签

理解了名言的深层含义,下一步便是如何将其有效地运用于生活、工作与学习之中,生硬地堆砌名言,只会显得空洞浮夸;巧妙自然地化用,方能彰显智慧。

-

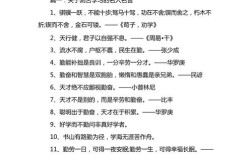

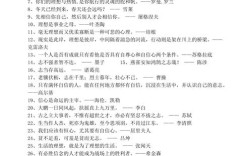

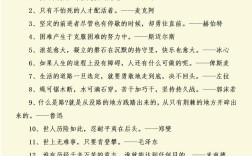

作为文章的点睛之笔:在写作中,名言可以用于开篇,提纲挈领,迅速吸引读者注意;也可以用于文中,作为论证的有力支撑,增强说服力;更常用于结尾,升华主题,余韵悠长,关键在于,引用的名言必须与文章主旨紧密契合,融为一体,而不是为了引用而引用,在论述坚持的重要性时,引用荀子《劝学篇》中的“锲而不舍,金石可镂”,就非常贴切自然。

-

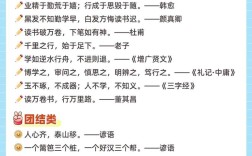

作为个人修养的座右铭:选择一句与你当前心境或追求目标高度共鸣的名言,作为个人的座右铭,将其置于案头、记在日记扉页或设为电子设备的屏保,让它成为一种持续的、温和的提醒与激励,当面临抉择或困境时,这句座右铭能为你提供精神支撑和行动指南,在追求效率的时代,用“欲速则不达”来提醒自己尊重客观规律,避免急躁冒进。

-

作为沟通交流的桥梁:在日常沟通、演讲或授课中,适时地引用一句恰当的名言,可以瞬间拉近与听众的距离,引发共鸣,并使你的观点更具权威性和感染力,它能够将复杂的道理简单化,将抽象的情感具体化,需要注意的是,引用要恰到好处,符合谈话的语境和对象,避免给人掉书袋的感觉。

手法:品味语言艺术的精妙

名言警句之所以能历久弥新,除了思想的深刻,其高超的语言艺术手法也功不可没,欣赏并学习这些手法,能提升我们的语言表达能力。

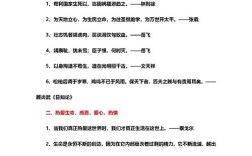

- 比喻与象征:如“时间就是金钱”,将抽象的时间比作具象的金钱,生动地强调了时间的宝贵和不可再生性,耶稣所说的“你们是世上的盐”,则用盐的防腐、调味特性,象征信徒应具备的社会影响力,意蕴深远。

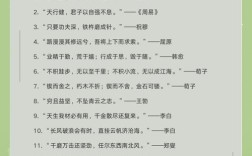

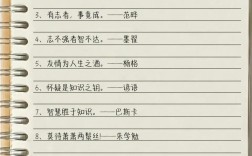

- 对比与对仗:“生于忧患,死于安乐”通过强烈的对比,揭示了逆境与顺境对个人和国家命运的截然不同的影响,警醒效果显著,许多中国古典名言都采用对仗句式,如“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,音韵和谐,朗朗上口,便于记忆和传播。

- 夸张与强调:李白“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪言,以其极度的自信和夸张的表达,激励了无数身处逆境的人,凸显了其不屈的人格力量。

学习这些修辞手法,不仅能让我们更好地品味名言之美,也能在我们自己的表达中,尝试运用类似的技巧,使语言更富表现力。

名言警句是前人智慧的结晶,是照亮我们前行道路的星光,它们不应被束之高阁,仅供瞻仰,通过深入的溯源理解、灵活的实践运用以及对语言艺术的细心揣摩,我们完全可以让这些古老的智慧融入现代生活,在个人的成长、思维的启迪和有效的沟通中,持续不断地焕发出新的生命力,我们与名言的关系,不应止步于引用者,更应努力成为其精神的践行者与传承者。