士的志向与抱负

这部分名言体现了“士”以天下为己任的崇高理想和远大志向。

-

士不可以不弘毅,任重而道远。

- 出处:《论语·泰伯》

- 解读:作为一个“士”,不可以心胸不宽广、意志不刚强,因为他责任重大,路途遥远,这句话是曾子对“士”的基本要求,强调了“士”必须具备坚韧不拔的品格和担当精神。

-

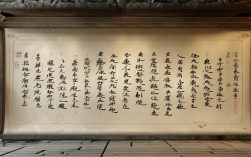

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

- 出处:北宋·张载(横渠四句)

- 解读:这是中国古代知识分子最宏大的抱负,它要求“士”要为宇宙确立精神价值,为人民创造生存意义,传承中断的古代圣贤学问,并为千秋万代开创一个和平安定的社会,这被誉为“士”的终极使命。

-

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

- 出处:北宋·范仲淹《岳阳楼记》

- 解读:在天下人忧虑之前先忧虑,在天下人享乐之后再享乐,这句话深刻地表达了“士”的忧患意识和无私奉献精神,将个人情感与国家、人民的命运紧密相连。

-

天下兴亡,匹夫有责。

- 出处:清初·顾炎武(常被引用来表达此意)

- 解读:国家的兴盛与衰亡,每一个普通百姓都有责任,这句话将“士”的责任感扩展到了整个社会,强调了每个社会成员都应关心国事、担当道义。

士的品德与修养

这部分名言阐述了“士”应具备的个人道德修养和行为准则。

-

士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。

- 出处:《论语·里仁》

- 解读:一个“士”如果立志于追求真理和道义,却又以自己吃得不好、穿得不好为耻辱,那这样的人就不值得与他谈论大道了,孔子强调,“士”的精神追求应高于物质享受。

-

君子喻于义,小人喻于利。

- 出处:《论语·里仁》

- 解读:君子通晓的是道义,小人通晓的是私利,这是区分“士”(君子)与普通人的重要标准,表明“士”的行为应以道义为根本出发点,而不是个人利益。

-

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

- 出处:《孟子·滕文公下》

- 解读:在富贵面前不迷惑,在贫贱面前不动摇,在权势面前不屈服,这样的人才称得上是“大丈夫”,孟子为“士”的人格树立了一个光辉的典范,强调了其坚定的原则性和独立性。

-

道不行,乘桴浮于海。

- 出处:《论语·公冶长》

- 解读:如果我的政治主张(道)无法实行,我就乘着小木船到海外去,这句话表达了“士”对理想的执着,即使现实世界无法实现,也绝不与世俗同流合污,体现了坚守原则的孤高与气节。

士的行为与责任

这部分名言讲述了“士”如何将内在的品德和志向付诸行动。

-

士不可以不弘毅,任重而道远,仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

- 出处:《论语·泰伯》(接上文第一句)

- 解读:将“仁”作为自己的责任,难道不重大吗?直到死才停止,难道不遥远吗?这进一步解释了“任重道远”的具体内容,即“行仁”,并将其视为一生的奋斗。

-

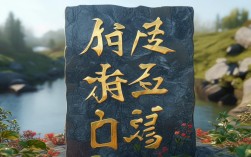

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

- 出处:《孟子·滕文公下》

- 解读:住在“仁”这个最宽广的住宅里,站在“礼”这个最正确的位置上,走在“义”这个最光明的道路上,孟子为“士”的处世之道指明了方向:以仁、礼、义为安身立命的根本。

-

达则兼济天下,穷则独善其身。

- 出处:《孟子·尽心上》

- 解读:如果仕途顺利,就使天下人都受益;如果处境困窘,就修养好自身,保持节操,这句话为“士”提供了一种非常现实和智慧的人生策略,既能积极入世,也能在必要时退守自保,体现了极大的灵活性和韧性。

士的处世智慧

这部分名言反映了“士”在复杂社会中的生存智慧和处世哲学。

-

君子和而不同,小人同而不和。

- 出处:《论语·子路》

- 解读:君子能够与人和睦相处,但在具体问题上保持自己的独立见解,不盲从附和;小人则没有自己的主见,表面上完全一致,实际上却不能真正和睦,这是“士”在人际关系中应坚持的原则:既要合作,又要保持思想的独立性。

-

邦有道,则知;邦无道,则愚。

- 出处:《论语·公冶长》

- 解读:国家政治清明时,就发挥自己的才智;国家政治黑暗时,就装作愚笨,这是一种在乱世中自保的智慧,体现了“士”审时度势、能屈能伸的生存哲学。

“士”的名言,共同塑造了一个理想人格的画像:他们志存高远(为天地立心),品德高尚(富贵不能淫),勇于担当(先天下之忧而忧),坚守原则(道不行,乘桴浮于海),同时又充满智慧(和而不同,穷则独善其身)。

这些思想至今仍深深影响着中国人的价值观和人生追求,是中华优秀传统文化宝库中的璀璨明珠。