在人类思想的星空中,名言警句如同璀璨的星辰,穿越时空,照亮我们前行的道路,它们凝练了智者对世界的深刻洞察,尤其关于读书的箴言,更是我们汲取智慧、塑造品格的无价之宝,理解并善用这些名言,远比简单摘抄更有意义,我们就从几个维度,深入探讨如何让这些古老的智慧在现代生活中焕发新的生机。

溯源:理解话语的根脉

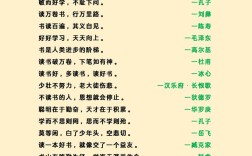

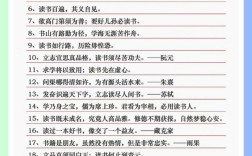

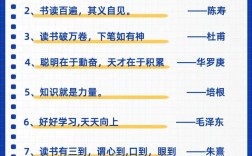

一句名言的力量,很大程度上源于其深厚的背景,知其然,更要知其所以源,当我们读到“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”时,如果了解这是唐代文学家韩愈在《增广贤文》中的劝学名句,便能感受到在科举制度下,士子们以勤苦为舟楫,在无涯学海中求索的坚韧精神,这句话不仅是学习方法论,更是那个时代读书人精神风貌的写照。

再如,鲁迅先生那句振聋发聩的“倘能生存,我当然仍要学习”,出自他1936年的一封信,了解其创作背景——先生晚年身处病痛与动荡时局中,仍抱持如此坚定的学习信念——我们才能深刻体会这句话所蕴含的生命力量,它已超越一般劝学,成为一种在逆境中坚守信仰、战斗不息的宣言,探寻出处与背景,就像为名言找到了扎根的土壤,让它的枝叶在我们心中生长得更加茂盛。

内化:从知道到做到的桥梁

收集名言只是第一步,如何将其内化为自身的血肉,才是关键,这需要一个从理解、消化到实践的完整过程。

-

深度解读,而非浅层记忆:面对一句名言,不要满足于字面意思,弗朗西斯·培根的“读史使人明智,读诗使人灵秀”,我们可以进一步思考:为何读史能明智?是因为它让我们看到规律与教训,读诗为何使人灵秀?是因为它培养我们的想象力与审美,这种追问能深化理解,让名言从扁平的文字变为立体的思想。

-

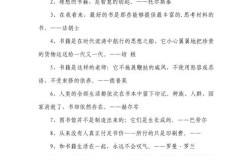

情境关联,建立个人连接:将名言与自身的经历、困惑和目标相联系,当你感到迷茫时,黑塞的“世界上任何书籍都不能带给你好运,但它们能让你悄悄成为你自己”或许能提供慰藉与方向,当你急于求成时,朱熹的“读书之法,在循序而渐进,熟读而精思”便能提醒你回归踏实,让名言成为你人生剧本的注脚,它才真正属于你。

-

实践检验,融入日常:内化的最终目的是指导行动,可以将苏轼的“博观而约取,厚积而薄发”作为长期学习策略,广泛涉猎的同时,注重精粹的提取与长期的积累,把读书名言作为反思的镜鉴、行动的准则,在实践中体会其真义。

运用:让智慧在笔尖流淌

在写作与言谈中恰到好处地引用名言,能为表达增色不少,这需要讲究策略与技巧。

-

开篇立论,奠定基调:在文章开头引用一句切题的名言,可以迅速吸引读者,并亮明文章的核心观点,一篇论述阅读价值的文章,可以用雨果的“书籍是造就灵魂的工具”开篇,直接点明主旨,气势磅礴。

-

文中论证,支撑观点:在论述过程中,引用名言可以作为强有力的理论依据,当阐述独立思考的重要性时,引用孟子的“尽信书,则不如无书”,能瞬间增强说服力,使论证更具层次和深度。

-

结尾升华,余音绕梁:在文章结尾处,用一句意境高远的名言收束全篇,能起到升华主题、引发读者深思的效果,在结束一篇关于读书与个人成长的文字时,用三毛的“读书多了,容颜自然改变”作为收尾,含蓄而富有韵味,让人回味无穷。

运用之妙,存乎一心,关键在于“恰当”,要让名言服务于内容,而非堆砌辞藻,生硬地插入,不如不用。

思辨:跨越时代的对话

我们必须认识到,任何名言都产生于特定的历史语境,带有时代的烙印,带着思辨的眼光去看待它们,是与古人进行一场跨越时空的对话。

刘向的“书犹药也,善读之可以医愚”极具启发性,但我们也应思考,在信息爆炸的今天,“善读”的标准是什么?是否所有“愚”都能靠读书医治?这种追问并非否定,而是更深层次的继承与发展。

同样,对于董其昌的“读万卷书,行万里路”,在交通便利、信息触手可及的现代社会,“行路”的内涵已大大扩展,它可能包括社会实践、国际交流、虚拟体验等,理解其精神内核——理论与实际相结合——并赋予其新时代的解释,才是真正的活学活用。

个人观点

在我看来,读书名言真正的价值,不在于它被多少人传诵,而在于它能否在某个瞬间,击中你的心灵,改变你的行为轨迹,它是一位沉默的导师,一座随身携带的避难所,也是一把可以劈开我们心中冰海的利斧,收集它们,是开启一扇窗;理解并运用它们,则是为自己打造一把钥匙,去开启更多未知世界的大门,让这些经过时间淬炼的文字,不仅仅是墙上的装饰,更是融入血液的智慧,指引我们在纷繁复杂的世界中,找到内心的秩序与前进的勇气。