经典古诗词

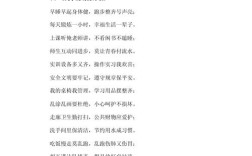

《观田家》 / 孟郊 (唐)

原文: 二月惊蛰节,气奋虫出起。 今始发萌芽,旧谷尚在庾。 农夫无闲暇,田家日不闲。 庭妇呼姑食,见言田已难。 共言顾孙子,不复愁家贫。 尚知劝耕桑,黍麦期可俟。

【赏析】 这首诗是唐代诗人孟郊的代表作之一,生动地描绘了惊蛰时节农家生活的真实图景。

- “二月惊蛰节,气奋虫出起”:开篇即点明时节,用“气奋”二字,将春天万物复苏、生机勃发的内在力量写得极具张力。

- “农夫无闲暇,田家日不闲”:直接切入主题,写出了惊蛰时节农事繁忙的特点,春雷响起,意味着春耕的开始,农民们不敢有丝毫懈怠。

- 全诗视角:诗人从宏观的自然景象(惊蛰、虫出)转到微观的家庭生活(农夫、庭妇),通过对话和细节,展现了普通农民在辛勤劳作中,对未来丰收的期盼和对家庭的责任感,充满了浓厚的生活气息和现实主义关怀。

《田家》 / 梅尧臣 (宋)

原文: 昨夜春雷作,荷锄理南陂。 杏花将及候,农事不可迟。 蚕女已自念,牧儿犹苦饥。 不及官家事,居常唯怨咨。

【赏析】 宋代诗人梅尧臣的这首诗,同样聚焦于惊蛰的农事,但更侧重于农人的辛劳与无奈。

- “昨夜春雷作,荷锄理南陂”:画面感极强。“昨夜”点出春雷之迅疾,“荷锄”则写出了农民闻雷而动的勤劳与紧迫感。

- “杏花将及候,农事不可迟”:杏花盛开,是春天最美的标志,但对于农民来说,这更是提醒他们农时不待的信号。

- 对比手法:诗的后半部分,将“蚕女”、“牧儿”的辛劳与“官家事”的繁复、怨咨进行对比,暗示了底层百姓在繁重赋税和徭役下的艰难处境,情感深沉,发人深省。

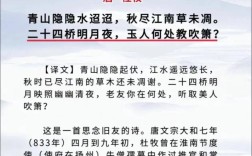

《春晴泛舟》 / 陆游 (宋)

原文: 儿童莫笑是陈人,湖海春回发兴新。 雷动风行惊蛰户,天开地辟转鸿钧。 鳞鳞江色涨石黛,袅袅柳丝摇麴尘。 欲上兰亭却回棹,笑谈终觉胜闲身。

【赏析】 陆游的这首诗则展现了文人雅士在惊蛰时节的闲适与豪情。

- “雷动风行惊蛰户,天开地辟转鸿钧”:此联写得气势磅礴。“雷动风行”描绘了春雷阵阵、春风和煦的景象,“天开地辟”则将惊蛰的威力比作宇宙初开、乾坤扭转的宏大场面,充满了浪漫主义的想象。

- “鳞鳞江色,袅袅柳丝”:颔联对仗工整,色彩与形态兼备,描绘了春日江水的清澈和柳枝的柔美,是典型的江南春景。

- 心境转变:诗人本想效仿王羲之在兰亭雅集,但最终选择“回棹”,认为与友人“笑谈”的乐趣,比追求古人的风雅更能安放自己的闲适身心,全诗意境开阔,情感旷达,展现了陆游热爱生活、乐观豁达的一面。

《惊蛰》 / 长吉 (现代)

原文: 一声霹雳醒蛇虫,几阵潇潇染紫红。 九九江南风送暖,融融翠野起春耕。

【赏析】 这是一首现代诗人描绘惊蛰的七言绝句,语言清新明快,意境优美。

- “一声霹雳醒蛇虫”:直接点出惊蛰的核心特征——春雷惊醒万物。“霹雳”一词极具声势,“醒蛇虫”则形象地写出了动物结束冬眠的状态。

- “几阵潇潇染紫红”:潇潇春雨不仅滋润了大地,也“染”红了紫色的花、红色的花,用“染”字将无形的雨写得如画笔般生动。

- “融融翠野起春耕”:尾联将视野拉远,描绘了广阔的原野(翠野)在融融春意中,农民开始春耕的繁忙景象,全诗从听觉、视觉到整体氛围,层层递进,构成了一幅完整的惊蛰画卷。

现代诗歌选读

《惊蛰》 / 余光中 (现代)

原文: 春雷从地心的深处炸开, 把蛰伏的梦都炸成碎片。 泥土在翻身,草根在伸懒腰, 一只蚯蚓,从冬眠的洞穴里, 伸出它的触角,试探着, 这个新的季节。

【赏析】 余光中的这首现代诗,用极具想象力的语言,从微观视角展现了惊蛰的生命力。

- “炸开”:用“炸开”来形容春雷,充满了力量感和戏剧性,比“响起”更有冲击力。

- 拟人化:诗中将泥土翻身、草根伸懒腰、蚯蚓试探等行为拟人化,赋予了自然万物以生命和情感,显得亲切而生动。

- “新的季节”:结尾以蚯蚓的“试探”收束,暗示了万物在经历漫长冬眠后,对未知新季节的谨慎与期待,充满了哲思。

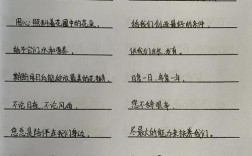

惊蛰诗歌意象总结

在描写惊蛰的诗歌中,常见的意象和主题包括:

- 自然景象:春雷、春雨、春风、闪电,这些是惊蛰最具代表性的物候特征,是唤醒万物的号角。

- 生命复苏:虫豸出洞(蛇、虫、蚯蚓等)、草木发芽(柳丝、杏花、草根)、动物活动,这些意象共同构成了“万物复苏”的核心主题。

- 农事活动:春耕、播种、插秧,惊蛰是农业生产的起点,诗歌中常出现农夫、农妇的身影,体现了对劳动的尊重和对丰收的期盼。

- 情感与哲思:希望、生机、劳苦、时间流逝,诗人借惊蛰抒发对生命力的赞美,对农人生活的同情,以及对自然规律的感悟。

希望这份整理能让您在诗意的世界里,更好地品味惊蛰之美。