当代诗坛中,“重华”这一笔名逐渐引起读者关注,其作品融合古典意境与现代思维,形成独特的美学风格,今天我们就从多个维度解析重华诗歌的创作特色与鉴赏方法。

诗歌源流与作者特质

重华诗歌最早出现在2018年的文学论坛,随后在《诗刊》《星星》等专业期刊持续发表,作者选择“重华”这个源自《尚书》的笔名,本身就蕴含着对中华文明的致敬。“重华”意为多重光华,既指向传统文化的璀璨,也暗合现代生活的多元折射。

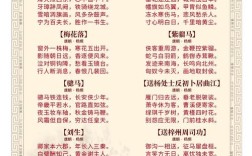

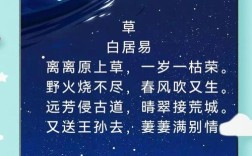

从已公开的访谈资料可知,作者具有古典文献学专业背景,曾任古籍整理编辑,这种经历使其创作天然带有互文特性:屈原的香草意象、李商隐的朦胧诗境、王维的禅意表达,都能在诗作中找到创造性转化,但作者并非简单复刻传统,而是通过现代语言重新激活这些文化基因。

创作背景的时空坐标

重华创作旺盛期恰逢新媒体诗歌蓬勃发展时期,2019-2022年间,其作品在保持文学性的同时,也开始探索线上传播的适配性,这个阶段的《数字敦煌》《云端拾遗》等组诗,明显在尝试传统诗意与数字文明的对话。

特别值得注意的是2020年创作的《隔离时期的十四行》,这组作品将古典诗词格律与现代生活场景巧妙结合,戴口罩的洛神”意象既呼应曹植《洛神赋》,又准确捕捉了特殊时期的集体记忆,展示了如何处理重大公共事件的诗意表达。

文本解析与鉴赏方法

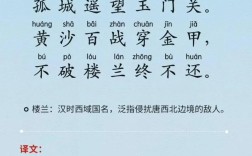

理解重华诗歌需要把握三个关键维度:

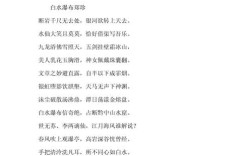

意象系统呈现出传统符号的现代转译,如“电子青灯”“数据莲座”等复合意象,既保留佛教文化的内核,又赋予科技时代的新解,阅读时应同时理解意象的古典出处与当代指向。

语言节奏上,作者擅长在自由诗中嵌入格律片段,夜航船》中“星斗阑干/波涛暗涨/无人驾驶的扁舟/在算法里飘荡”,前两句的近体诗节奏与后两句的现代句式形成张力,这种混搭创造出独特的音乐性。

结构布局常采用古典诗词的起承转合,但转折处往往引入现代元素。《故官修复笔记》中,前三个诗节铺陈传统建筑美学,末节突然转入“3D建模的斗拱”,这种跳跃恰恰完成了古今对话的建构。

创作手法的融合创新

用典手法显示作者深厚的学养,但处理方式颇具现代性,不同于传统用典的隐晦,重华常明确标注典故来源,甚至将注释转化为诗的一部分,这种“透明用典”降低了阅读门槛,同时拓展了文本层次。

隐喻系统构建得尤为精密,在《基因编年史》组诗中,双螺旋结构既指生物基因,也喻文化传承,这类多层隐喻需要读者调动跨学科知识,但也正因为如此,诗歌获得了更丰富的解读可能。

声韵技巧方面,作者注重发掘现代汉语的音乐潜能,通过虚词重复、专业术语的诗化处理等方式,成功将科技词汇纳入诗意表达,如“区块链上的月光/智能合约里的荷香”这样的诗句,既保持专业术语的准确性,又赋予其审美价值。

实践应用与创作启示

对于诗歌创作者,重华诗歌提示了若干可行路径:

传统元素的活化不应停留在表面借用,而需深入理解文化内核。《陶瓷碎片》中“出窑的惊鸿”既指青瓷开片现象,又暗含《洛神赋》意象,这种双重编码值得借鉴。

现代语汇的诗化需要把握转换尺度。《直播间的广陵散》将古琴曲与网络直播并置,通过“弹幕如雨/音符如星”的对应,自然完成从传统到现代的过渡。

个人经验的提升尤为重要,重华描写父亲的诗作《修复古籍的手》,将个人记忆与文化传承主题结合,私人情感由此获得普遍共鸣,这种处理方式比直抒胸臆更具艺术感染力。

在融媒体时代,重华诗歌的传播案例也颇具参考价值,其作品常配以传统书画进行二次创作,但坚持文字本体的完整性,这种既开放又坚守的立场,为诗歌的当代生存提供了有益示范。

真正有价值的当代诗歌,应当既能与千年文脉对话,又能回应此刻的生命体验,重华诗歌在这方面的探索,或许正是其持续引发关注的原因所在,当我们在算法推送的洪流中读到“墨香未干的二维码”这样的诗句,传统文化的基因便在新的载体中获得了延续。