诗歌,是语言凝练而成的明珠,是情感与意象交织的艺术,它跨越时空,触动人心,我们以一首具体的诗歌为例,一同探寻其深邃世界,理解如何欣赏与解读这份独特的文学瑰宝。

探寻源头:诗歌的出处与作者

每一首流传下来的诗歌,都如同一位带着故事的旅人,它的身上铭刻着出处与作者的印记,了解这些,是理解诗歌的第一步。

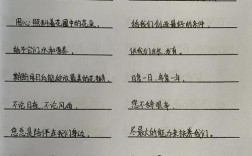

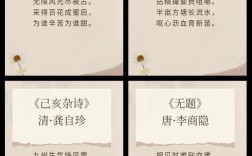

以杜甫的《春望》为例。“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这脍炙人口的诗句,出自唐代伟大的现实主义诗人杜甫之手,这首诗被收录在《杜工部集》中,是其诗歌创作成熟时期的代表作之一。

杜甫,字子美,自号少陵野老,后世尊称其为“诗圣”,他的诗歌广泛深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛转衰的真实历史面貌,风格沉郁顿挫,语言精炼,格律严谨,了解杜甫其人,了解他忧国忧民的情怀和颠沛流离的人生经历,为我们解读《春望》奠定了坚实的基石,读者在接触一首陌生诗歌时,第一步应当是考究其作者生平、主要风格以及作品的收录情况,这能帮助我们将其置于正确的历史与个人语境中进行理解。

置身其境:诗歌的创作背景

诗歌并非凭空产生,它是特定时代、特定事件、特定心境下的产物,创作背景是打开诗歌情感大门的关键钥匙。

继续以《春望》为例,这首诗创作于唐肃宗至德二年(公元757年)春,公元755年,震惊唐帝国的“安史之乱”爆发,次年长安陷落,杜甫在投奔肃宗的途中被叛军俘获,押回长安,因官职卑微,他未被严密囚禁,但身处沦陷的都城,目睹往日的繁华之地变得残破不堪,春日本应生机勃勃的景象,在他眼中却更添荒凉与哀愁,在这种国破家亡、身陷囹圄的极端困境下,诗人将个人的命运与国家的命运紧密相连,写下了这首感人至深的诗篇。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,正是这种背景下极度悲愤与伤痛心理的写照,明媚的春花与悦耳的鸟鸣,本应带来愉悦,但在诗人看来,它们仿佛也在为时局艰难而落泪,为家人离散而心惊,若不了解“安史之乱”这一历史事件,不了解杜甫当时的处境,就很难深刻体会诗中那种物我同悲的沉痛力量,在欣赏诗歌时,花时间去研究其创作的时代背景、具体事件以及作者当时的心境,是必不可少的环节。

品味技法:诗歌的艺术手法

诗歌的魅力,很大程度上来源于其独特的艺术表现手法,这些手法是诗人构筑意象、传递情感的魔法。

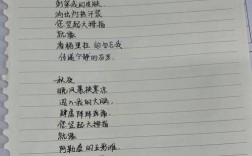

《春望》一诗便集中运用了多种艺术手法。 首先是情景交融,全诗将国破之痛、家离之悲与春天的自然景象紧密结合,山河依旧,而国已破;草木繁盛,而城已空,乐景与哀情形成强烈反差,倍增其哀。 其次是拟人手法。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句,赋予花、鸟以人的情感,似乎它们也懂得时代的悲伤与离别的痛苦,极大地增强了诗歌的感染力。 再次是对仗工整,律诗讲究对仗,此诗中间两联“感时花溅泪,恨别鸟惊心,烽火连三月,家书抵万金”对仗极其工稳,不仅形式上整齐美观,更在内容上形成对比与深化,使得情感表达更为凝练有力。 还有借景抒情、细节描写(如“白头搔更短,浑欲不胜簪”)等手法的运用,学习辨识并理解这些艺术手法,能让我们从技术层面欣赏诗歌的精妙之处,明白诗人是如何将抽象的情感转化为具体可感的艺术形象。

学以致用:诗歌的品读与运用

理解了诗歌的“前世今生”与“内在肌理”,最终要落脚于如何品读与运用,这不仅是知识的吸收,更是能力的提升与情感的共鸣。

对于普通读者而言,品读一首诗可以遵循以下路径:

- 反复吟诵,感知韵律:诗歌具有音乐性,通过朗读,感受其平仄、节奏和押韵带来的美感,获得初步的感性认识。

- 解析意象,进入意境:找出诗中的核心意象(如《春望》中的“国破”、“草木”、“花”、“鸟”、“烽火”、“家书”、“白头”),分析这些意象组合营造出怎样的整体氛围和境界。

- 知人论世,深入情感:结合前面探讨的作者与背景知识,深入体会诗歌所表达的具体情感内涵,与诗人产生跨越时空的共鸣。

- 赏析手法,领悟匠心:分析诗人运用的各种艺术手法,理解其对于增强诗歌表现力所起的作用。

- 联系现实,赋予新意:经典的诗歌往往具有永恒的价值,尝试将诗歌的情感或哲理与自身的生活体验、当代的社会现实相联系,获得新的感悟,从《春望》中,我们不仅能读到战乱之苦,也能体会到对和平的珍视、对家国安宁的渴望,这种情感在任何时代都具有现实意义。

在日常生活中,我们也可以恰当地引用诗句来表达自己的情感,在思念远方亲人时,一句“家书抵万金”胜过千言万语;在感慨物是人非时,“国破山河在,城春草木深”的意境或许能引发更深沉的叹息,让古典诗歌融入现代生活,使其成为我们表达情感、滋养心灵的宝贵资源。

诗歌是文化的精华,是智慧的结晶,它需要我们用心灵去贴近,用知识去解读,用生活去印证,每一次深入的阅读,都是一次与伟大灵魂的对话,一次对自我生命的滋养,愿每一位走进诗歌世界的朋友,都能在其中找到属于自己的感动与启迪,让这些古老而永恒的文字,照亮我们当下的生活。