在人生旅途中,我们常需要智慧明灯指引方向,流传千古的名言警句,恰如浓缩的生命精华,以最精炼的语言承载最深刻的哲理,这些跨越时空的智慧结晶,不仅是文化瑰宝,更是每个人成长路上的精神坐标。

探寻名言源头:理解背后的完整语境

许多广为流传的名言,往往在口耳相传中失去了原始语境,完整理解一句话,需要回到它诞生的时空。

“知识就是力量”这句弗朗西斯·培根在1597年提出的名言,诞生于欧洲科学革命初期,培根作为现代科学方法奠基人,他所说的“知识”特指通过系统观察和实验获得的自然知识,强调这种知识能赋予人类改造世界的能力,了解这一背景,我们才能明白这句话不仅是鼓励学习,更是倡导实践性、实证性的求知态度。

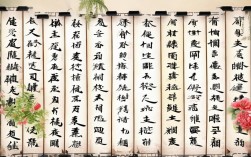

中国经典《论语》中“学而时习之,不亦说乎”的“习”字,在孔子时代主要指“实践、演习”,而非简单的复习,整句话倡导的是学以致用的快乐,与培根的观点有异曲同工之妙。

理解名言的原始语境,能避免片面解读,让我们在运用时更加精准到位。

作者与时代:名言诞生的土壤

每句名言都烙印着作者的思想印记和时代特征,了解作者生平与创作背景,能深化我们对名言的理解。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”出自范仲淹《岳阳楼记》,范仲淹自幼家境贫寒,苦读及第后为官清正,多次因直谏被贬,这句名言正是他贬居邓州时应好友滕子京之请而作,体现了他超越个人得失的博大胸怀,知道这些,我们就能感受到这句话沉甸甸的分量——它不是空洞的口号,而是范仲淹一生践行的准则。

海伦·凯勒说:“虽然世界充满苦难,但苦难总是可以被战胜的。”了解她自幼失明失聪却成为著名作家、教育家的经历,这句话就变得格外有说服力,名言因作者的真实生命体验而充满力量。

创作背景:特定情境下的智慧闪光

名言通常在特定情境中诞生,反映作者对某个具体问题的思考。

陆游晚年所作“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,是他对毕生求学经历的深刻反思,这句诗不仅教导我们要实践,更隐含了陆游对当时空谈性理之学的批判。

王阳明提出“知行合一”,是针对当时学界知而不行的弊病,他主张真知必能行,不知只是未知,这一观点在明代思想界掀起革命。

理解名言的创作背景,能帮助我们把握其核心精神,在类似情境中准确运用。

名言的现代应用:让经典智慧照亮现实

名言警句的价值在于应用,如何让这些古老智慧在当代生活中焕发新生?

个人成长方面,曾国藩的“莫问收获,但问耕耘”适合作为年轻人的座右铭,在浮躁的社会环境中,这句话提醒我们专注过程而非结果,踏实走好每一步。

职场发展中,乔布斯的“Stay Hungry, Stay Foolish”鼓励保持初学者的心态,在快速变化的行业中,这种态度有助于持续学习和创新。

人际交往中,孔子“己所不欲,勿施于人”的黄金法则,依然是处理各种关系的根本原则,将心比心,能化解许多不必要的矛盾。

面对挫折时,罗曼·罗兰的“世界上只有一种真正的英雄主义,就是认清了生活的真相后还依然热爱它”给予我们继续前行的勇气。

应用名言不是生搬硬套,而是理解其精髓后,灵活运用于自己的生活情境中。

名言使用技巧:避免常见误区

运用名言需要智慧和技巧,以下几点值得注意:

避免断章取义,如爱迪生“天才是1%的灵感加99%的汗水”常被引用,但后半句“但那1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都重要”却鲜为人知,完整理解才能把握真实含义。

注意时代适应性,有些名言产生于特定历史条件下,需结合当代价值观进行创造性转化,如古语“女子无才便是德”显然不符合现代性别平等观念。

强调情境匹配,名言再精彩,用在不当场合也会显得突兀,安慰失败的朋友用“失败是成功之母”很合适,但在对方正沉浸在悲痛中时,可能需要更富同理心的表达。

追求自然融入,引用名言应如盐溶于水,自然而不刻意,最好的状态是将名言精神内化于心,外化于行,而非简单堆砌词藻。

名言与个人思考:从接受到创造

名言警句是前人思考的结晶,但我们不应止步于接受,在理解、应用的基础上,我们更应发展自己的独立思考,甚至创造属于这个时代的智慧话语。

阅读名言时,不妨多问几个为什么:这句话在什么情况下成立?有没有反例?它给我的具体启发是什么?通过这样的思考,我们与名言建立的是对话关系而非单向接受。

随着人生阅历丰富,我们对同一句名言会有不同层次的理解,少年时读“少壮不努力,老大徒伤悲”可能只觉是训诫;中年重温,方知其中包含多少无奈与悔恨,这种动态的理解过程本身就是一个成长的过程。

真正有生命力的名言,会随着时代发展被赋予新的内涵,我们在运用这些智慧的同时,也在参与它们的传承与再造。

经典名言如同陈年佳酿,历久弥香,它们穿越时空阻隔,直抵人心深处,在这个信息爆炸的时代,这些经过千百年淬炼的智慧话语,为我们提供了宝贵的思考坐标,善用这些精神财富,不仅能让个人生命更加丰盈,也能在文化传承中贡献自己的一份力量,让名言活在我们的思考中,体现在我们的行动上,这才是对先人智慧最好的致敬。