感恩,是人类情感中最温暖、最持久的一种,它如同心灵的纽带,连接着人与人之间的善意与回馈,古今中外,无数智者用精炼的语言捕捉了感恩的真谛,这些名言警句不仅是文学瑰宝,更是生活智慧的结晶,我们将一起探索这些名言警句的起源、背景和应用,帮助读者在日常生活和写作中更好地理解和运用它们。

感恩名言警句的源头可以追溯到古代文明,早在公元前,中国儒家经典《论语》中就有“己所不欲,勿施于人”的教诲,虽未直接提及感恩,但隐含了互惠与尊重的理念,孔子在春秋战国时期的社会动荡中,倡导以仁爱为核心的人际关系,这句名言正是他对人性本善的深刻洞察,类似地,西方文化中,古罗马哲学家塞涅卡在《论恩惠》中写道:“感恩不仅是最大的美德,更是其他美德的源泉。”他的作品诞生于罗马帝国鼎盛时期,强调个人修养与社会责任,反映了当时哲学对道德实践的重视,这些名言之所以流传千年,源于它们植根于人类共通的情感体验,跨越时空引发共鸣。

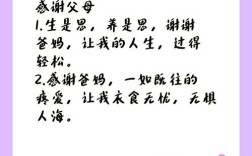

了解名言的作者和创作背景,能让我们更深入地体会其内涵,以中国唐代诗人孟郊的“谁言寸草心,报得三春晖”为例,这句诗出自《游子吟》,创作于诗人晚年回忆母亲恩情之时,孟郊一生坎坷,多次科举不第,最终在母亲的支持下成就功名,这首诗以春晖比喻母爱,寸草心象征子女的微薄回报,生动刻画了亲子间的深情,在西方,美国思想家拉尔夫·沃尔多·爱默生曾言:“感恩是心灵的记忆。”爱默生生活在19世纪美国超验主义运动时期,他强调个人直觉与自然和谐,这句名言体现了他对精神内省的推崇,通过背景分析,我们不仅记住了句子本身,更理解了作者的情感与时代印记,从而在引用时更具说服力。

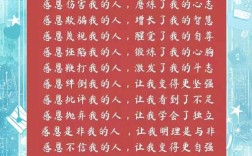

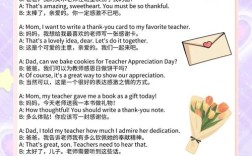

在日常生活和写作中,感恩名言的使用需要讲究方法与场景,选择与语境契合的名言至关重要,在表达对师长的感谢时,引用诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已”能突出奉献精神;而在家庭场合,用老子的“天道无亲,常与善人”则更显温馨,避免生硬堆砌,名言应自然融入内容,比如在演讲中,可以先叙述个人经历,再引出名言作为点睛之笔,增强感染力,结合现代语境进行创新也很重要,像“滴水之恩,当涌泉相报”这句古语,在职场中可以转化为“团队协作中的点滴帮助,值得加倍回报”,既保留原意,又贴近现实,使用手法上,可以运用比喻、对比等修辞,例如将感恩比作“心灵的阳光”,让抽象概念更易理解。

感恩名言警句的价值不仅在于语言的美感,更在于它们能引导我们反思生活,从孔子的“三人行,必有我师焉”到马丁·路德·金的“我们必须接受失望,因为它是有限的,但千万不可失去希望,因为它是无穷的”,这些句子教会我们以谦卑之心看待世界,在快节奏的现代社会,重拾这些智慧,能帮助我们培养积极心态,强化人际关系,个人认为,感恩不是一时的情绪,而是一种生活态度——它让我们在平凡中发现美好,在困境中保持坚韧,正如一句非洲谚语所说:“感恩让已有的足够多,贪婪让拥有的永远少。”愿我们都能在名言警句的启迪下,将感恩化为行动,照亮自己与他人的旅程。