鲁迅,作为中国现代文学的奠基人,其思想与文字跨越百年,至今依然振聋发聩,他的名言警句早已融入我们的文化血脉,成为审视自我与社会的一面锐利镜子,理解并正确运用这些名言,不仅是知识的积累,更是一种思想能力的训练。

名言警句的出处与作者背景

要真正读懂鲁迅的名言,首先需了解其出处与创作背景,鲁迅,原名周树人,他的写作生涯与中国近代的苦难与挣扎紧密相连,他的名言并非书斋里的凭空想象,而是源于对当时中国社会沉疴积弊的深刻洞察与猛烈抨击。

“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”出自1932年的《自嘲》一诗,这一时期,鲁迅正遭受来自多方势力的围攻与迫害,但他始终坚守立场,为人民大众发声,这句诗精准地刻画了他对敌人毫不妥协、对人民无私奉献的战士形象,不了解这段白色恐怖下的抗争背景,就很难体会其中蕴含的坚韧与牺牲精神。

再如,广为流传的“世上本没有路,走的人多了,也便成了路”,出自1921年的小说《故乡》,这篇小说写于新文化运动时期,反映了当时知识分子对破败农村的失望以及对未来的迷茫与探索,这句话超越了具体情节,升华为对开拓、创新与实践精神的礼赞,激励了无数人在无路之处踏出第一步。

当我们引用鲁迅名言时,不能脱离其文本与历史语境,每一句警句都是他与其所处时代激烈碰撞产生的思想火花。

创作背景下的深层意涵

鲁迅的言论往往具有鲜明的现实针对性,他弃医从文的决定,本身就源于对“医治灵魂”比“医治肉体”更为紧迫的认知,他的创作,无论是杂文还是小说,核心目的都在于“揭出病苦,引起疗救的注意”。

“哀其不幸,怒其不争”是他对笔下人物(如阿Q、祥林嫂)以及当时许多麻木民众的复杂情感,这八个字背后,是鲁迅对封建思想毒害的痛心,以及对民众缺乏自我觉醒意识的焦灼,它并非简单的同情或指责,而是一种“爱之深,责之切”的沉痛。

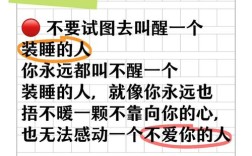

同样,“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”写于“三·一八”惨案之后,是为纪念惨遭军阀政府杀害的青年学生而作,这句名言是对压迫性沉默的最强烈控诉,指出了在极端环境下只有两种终极命运——抗争或毁灭,它充满了紧迫感与号召力,是在特定历史悲剧下迸发出的战斗檄文。

理解这些背景,我们就能明白,鲁迅的名言不仅是文学修辞,更是战斗的武器和启蒙的号角,它们诞生于血与火的斗争中,承载着沉重的历史记忆和深刻的社会批判。

使用方法:精准化与情境化

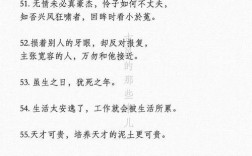

在当代社会运用鲁迅名言,应力求精准与贴切,避免断章取义和滥用。

力求语境契合,引用名言前,最好能回想一下它的原始出处和核心要义,在鼓励创新、勇于探索的场合,使用“世上本没有路”就非常恰当;在形容一个人爱憎分明、立场坚定时,“横眉冷对千夫指”则能画龙点睛,反之,若在不适宜的场合生硬套用,不仅无法增色,反而会显得空洞甚至滑稽。

注重阐释与延伸,直接引用名言后,最好能结合现实情况加以自己的解读,在讨论网络暴力或社会冷漠现象时,可以引用“勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者”,并进一步阐述在当下,何为“更强者”(如不公的规则、固化的偏见),何为“更弱者”(如无辜的个体),从而让古老的文字焕发新的生命力。

内化为个人思考,最高层次的使用,不是将鲁迅的话挂在嘴边,而是将他的批判精神与独立思考能力内化为自己的品质,当我们学会像他一样审视周遭,不盲从、不轻信,并能提出独到见解时,便是对他思想最好的继承。

使用手法:文学技巧的鉴赏

鲁迅的名言之所以能深入人心,与其精湛的文学手法密不可分。

- 强烈的对比:“横眉”对“俯首”,“冷对”对“甘为”,“千夫指”对“孺子牛”,通过极致的姿态和对象对比,塑造出无比鲜明的人物形象和情感张力。

- 生动的比喻:“孺子牛”的比喻,将奉献精神具象化,朴实而深刻;“铁屋子”的比喻,形象地揭示了封闭僵化社会的可怕,这些比喻使得抽象的道理变得可感可知。

- 凝练的概括力:鲁迅善于用极其简练的语言,概括复杂的社会现象和人性本质。“人血馒头”四个字,便写尽了愚昧的残酷与革命的悲剧性,这种高度的概括力,使其名言具有穿越时代的普适性。

- 悖论式警句:“于无声处听惊雷”,在绝对的寂静中预感到巨大的轰鸣,这种悖论式的表达充满了哲学的张力,预示着沉默之下积蓄的变革力量。

欣赏这些艺术手法,能让我们更深入地感受到鲁迅语言的魅力与力量,从而在自身的表达中,也学会追求语言的精准与深刻。

鲁迅的文字,是一座开采不尽的富矿,他的名言警句,是匕首,是投枪,也是照亮前路的灯火,在信息爆炸、观点纷杂的今天,重读鲁迅,学习如何恰当地理解和运用他的思想结晶,意味着我们选择不麻木、不逃避,选择以一种更为清醒、深刻和负责任的态度去面对世界,这或许,正是我们在近一个世纪后,依然需要鲁迅的原因。