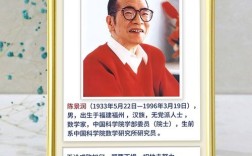

华罗庚先生作为中国现代数学的奠基人之一,其思想与言论跨越了学术边界,成为激励无数人前行的精神财富,他有一句广为流传的话:“聪明在于学习,天才在于积累。”这句话看似朴素,却蕴含着深刻的教育理念与人生哲学。

这句话最早见于华罗庚在多所大学和公众场合的演讲记录中,二十世纪五六十年代,他在推动中国数学普及与教育的过程中,经常以此鼓励青年学子,当时中国正处于建设初期,科技人才严重短缺,华罗庚通过自身经历强调后天努力的重要性,旨在打破人们对“天赋”的迷信,这句话并非来自某篇特定论文,而是他教育思想的结晶,体现了他一贯倡导的“勤奋治学”精神。

要理解这句话的深意,需要结合华罗庚的成长经历,他出身贫寒,初中毕业后因家贫辍学,完全靠自学走上数学研究之路,在清华大学从助理员成长为教授的过程中,他每天坚持学习十二小时以上,用五年时间自学完大学全部数学课程,这种“积累”的实践,正是他提出这句名言的生活基础,在当时的时代背景下,这句话也是对“读书无用论”等错误观念的正面回应,体现了科学工作者对国家人才培养的深切关怀。

这句名言的核心价值在于重新定义了“聪明”与“天才”的本质,它将人们的注意力从先天条件转向后天努力,打破了智力决定论的局限,在教育实践中,这种观念能够帮助学习者建立正确的自我认知,避免因短期挫折而自我否定,它强调了持续积累的重要性——任何领域的精通都需要经过量变到质变的过程,这与现代教育心理学中的“刻意练习”理论不谋而合。

在实际应用中,这句名言可以融入多个场景,对教育工作者而言,它是激励学生的有效工具,当学生遇到学习困难时,引导他们理解“积累”的价值,比单纯强调智商更重要,对个人成长来说,它可以作为终身学习的座右铭,在知识更新加速的今天,持续学习的能力比静态的知识储备更为关键,在团队建设中,管理者也可以运用这一理念,营造重视持续改进的组织文化。

从表达手法分析,这句话采用了对比与对仗的修辞方式。“聪明”与“天才”、“学习”与“积累”形成递进关系,既朗朗上口又便于记忆,这种精炼的表达符合名言传播的规律,使其能够跨越时空产生持久影响力,值得注意的是,华罗庚在阐述这一观点时,总是结合具体事例,避免空谈理论,他在演讲中常以自己早期研究的挫折为例,展示如何通过持续积累突破难题,这种实证方法增强了说服力。

在当代社会,这句话具有新的现实意义,面对知识爆炸和技能快速迭代的挑战,很多人容易陷入急于求成的误区,华罗庚的提醒恰逢其时——真正的竞争力不在于一时聪明,而在于建立系统的知识积累体系,特别是在人工智能时代,人类独特的价值恰恰体现在持续学习和创造性积累上。

将这句名言转化为行动指南,需要建立三个层次的实践:首先是树立成长型思维,相信能力可以通过努力提升;其次是制定系统的学习计划,将大目标分解为可持续的日常积累;最后是培养反思习惯,定期整理所学,实现知识的内化与迁移,这些方法看似简单,但贵在坚持,正如华罗庚本人所示范的,把平凡的努力变成不平凡的成就。

从教育科学角度看,这句名言与现代学习理论高度契合,建构主义理论认为知识是主动建构的过程,而“积累”正是这种建构的具体表现,脑科学研究也证实,持续学习能够促进神经连接的形成,提升认知能力,这些科学发现为华罗庚的朴素智慧提供了当代注解。

在传播过程中,需要注意避免对这句话的片面理解。“积累”不是简单的重复劳动,而是有方法的持续精进,华罗庚在《统筹方法平话》等著作中强调的“事半功倍”,正好补充说明了有效积累的重要性,在引用这句名言时,应当同时强调方法的重要性,避免陷入低水平重复的误区。

作为网站站长,我深信这类经典名言的价值不会随时间消逝,在内容创作中,我们应当既传承智慧,又赋予其新时代的内涵,华罗庚这句话提醒所有内容创作者:优质内容的产生离不开持续的知识积累,只有深耕不辍,才能产生真正有价值的内容,在这个信息过载的时代,这种持之以恒的专业精神,正是符合E-A-T原则的内容核心所在。

每位访问这个网站的朋友,或许都曾在学习或工作中感到困惑,当遇到瓶颈时,不妨回想这位数学大师的教诲:放下对天赋的焦虑,专注于当下的积累,知识的增长如同数学函数,只要保持连续的正向增量,终将迎来质的飞跃,这是华罗庚留给我们的永恒启示,也是我们在各自领域能够实践的成功法则。