在人类思想的长河中,智慧名言警句如同被岁月打磨的珍珠,熠熠生辉,它们以最精炼的语言,承载着最深刻的哲理,穿越时空,给予我们启迪与力量,掌握如何理解并运用这些警句,不仅能提升个人修养,更能让我们的表达与思考更具深度。

探寻智慧的源头:出处与作者

每一句流传至今的警句,都不是无根之木、无源之水,其价值首先根植于真实的出处与作者,了解这些背景,是正确理解警句内涵的第一步。

许多警句源于古代经典。“己所不欲,勿施于人”出自《论语·卫灵公》,是儒家思想创始人孔子对“仁”的实践性阐释,这句话的提出,处于春秋战国礼崩乐坏的时代背景下,孔子旨在构建一种以“恕道”为核心的人际关系准则,以此恢复社会秩序与和谐,了解这一点,我们就能明白,这不仅仅是一条人际交往的黄金法则,更蕴含着深厚的社会治理理想。

西方文明同样贡献了无数智慧结晶。“认识你自己”这句铭刻在古希腊德尔斐神庙上的箴言,经由哲学家苏格拉底的引用与阐发而闻名于世,它诞生于雅典民主制鼎盛时期,反映了哲学思考从自然宇宙向人类自身的转向,这句话呼吁人们审视内心,探求灵魂的本质,是西方哲学人文主义精神的起点,如果不清楚其与苏格拉底哲学思想的关联,就可能仅仅将其理解为一句简单的提醒,而忽略了它引发的关于生命意义与知识根源的深刻追问。

近现代的名人名言,其创作背景则更为具体。“知识就是力量”出自英国哲学家弗朗西斯·培根的《新工具》,这本书是培根倡导实验科学、批判经院哲学的宣言,这句话的提出,是为了强调通过观察和实验获得的知识,能够帮助人类征服自然、改善生活,具有强大的实践效能,它并非泛指一切信息,而是特指基于实证的科学知识,充满了文艺复兴后期人类对理性的自信与对进步的渴望。

当我们引用一句警句时,花一点时间考证其作者与出处,探究其诞生的历史与文化语境,就如同为这棵智慧之树找到了土壤,其枝叶才会在我们心中变得鲜活而丰盈。

赋予警句生命力:使用方法与场景

了解了警句的渊源,下一步便是如何让它在我们当代的生活与工作中焕发新的生命力,恰当的使用能让表达画龙点睛,反之则可能显得生硬或空洞。

第一,精准理解是运用的前提。 切忌望文生义,在使用前,务必查阅权威资料,确保自己完全领会了警句的本意与引申义。“人不为己,天诛地灭”中的“为”字常被误解为“为了”,其本意实则是“修养、修为”,整句话的真正含义是“人如果不修养自己的德行,那么天地都不会容他”,这与普遍理解的极端利己主义截然相反,理解上的毫厘之差,会导致运用上的千里之谬。

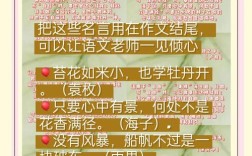

第二,注重语境契合,自然融入。 警句应是思想的助推器,而非生硬的装饰品,在写作或演讲中,最好先用自己的语言阐述观点,然后引出警句作为强有力的佐证或升华,在论述团队合作的重要性时,可以先分析互补的优势,再引用“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,使结论水到渠成,在劝导他人保持乐观时,可以先分享对困境的看法,再以“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”来传递希望,让警句与上下文浑然一体,才能发挥其最大效用。

第三,跨场景的灵活应用。

- 个人修养与成长: 可以将“吾日三省吾身”作为座右铭,时刻鞭策自我反思;用“学而不思则罔,思而不学则殆”来平衡学习方法。

- 沟通与说服: 在商务谈判或日常交流中,引用“将欲取之,必固与之”来阐述互利共赢的道理;用“知己知彼,百战不殆”来强调充分准备的重要性。

- 教育与启发: 在教导晚辈或团队时,用“授人以鱼不如授人以渔”来强调传授方法比给予结果更宝贵;用“千里之行,始于足下”鼓励人们踏实行动,不畏艰难。

赏析与创作的艺术:修辞手法解析

名言警句之所以能脍炙人口、历久弥新,除了深刻的思想,还往往得益于精妙的修辞手法,赏析这些手法,能提升我们的语言审美,甚至启发我们的创作灵感。

- 比喻: 化抽象为具体。“时间就是金钱”将无形的“时间”比作有形的“金钱”,形象地揭示了时间的宝贵性和不可再生性。

- 对比: 在强烈的反差中凸显主旨。“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”通过生与死的价值对比,深刻地探讨了生命的意义与不朽。

- 对偶: 句式工整,音韵和谐,便于记诵。“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”前后两句在动作与态度上形成完美对仗,极具张力地刻画了爱憎分明的立场。

- 夸张: 故意言过其实,以强化表达效果。“白发三千丈,缘愁似个长。”以极度夸张的笔触,将无形的愁绪化为可感的巨大形象,冲击力极强。

这些修辞手法是锻造警句的利器,我们在尝试创作属于自己的“个人格言”时,也可以有意识地运用这些技巧,让思想的表达更加凝练、生动且富有感染力。

名言警句是浓缩的智慧,是前人留给我们的宝贵精神遗产,我们必须明白,任何警句都有其时代和情境的局限性,真正的智慧,不在于能背诵多少格言,而在于能否将这些格言所蕴含的哲理,与瞬息万变的现实相结合,进行独立的思考与判断,让这些警句成为我们思考的磨刀石,而非束缚思想的教条,在吸收古人智慧的基础上,结合自身的实践与感悟,形成自己独特的见解,这才是我们学习与运用名言警句的最终目的——不是为了重复过去,而是为了更好地创造未来。