青花瓷的釉色里藏着诗,瓷身的纹路间流淌着词,当温润的瓷器与隽永的诗句相遇,便成就了中国文化史上一段风雅别致的篇章。

青花瓷的诗歌,并非指镌刻于瓷坯之上的文字,而是指历代文人墨客以青花瓷为意象、为题材、为情感载体所创作的诗词作品,这些诗作,将泥与火的艺术,升华为墨与纸的咏叹。

这类诗歌的创作,在明清时期尤为鼎盛,这与青花瓷技术在元明以后的成熟与普及息息相关,当青花瓷从宫廷御用逐渐走入文人士大夫的书斋清供,它便自然而然地浸润了文人的审美情趣,成为他们寄托心志的绝佳对象。

在众多诗家中,清代乾隆皇帝是一位不得不提的人物,这位对艺术品有着极高热情和庞大收藏的帝王,为官窑瓷器创作了大量御题诗,不乏对青花瓷的咏赞,他的《咏宣窑青花瓷》:“晕釉初融火气蠲,宣窑秘器咏当年,丹青总逊青花隽,雅具偏教文室便。”此诗不仅点出了宣德青花瓷“火气”已褪、釉色温润的特点,更以“丹青总逊青花隽”一句,直抒胸臆地表达了对其素雅之美的偏爱,认为其超越了浓墨重彩的绘画,乾隆的这类诗作,往往带有强烈的品鉴色彩,记录了当时顶级审美对青花瓷的定位,具有重要的史料价值。

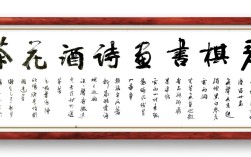

与宫廷的华贵典雅相映成趣的,是文人笔下的清逸与哲思,他们更善于将青花瓷与个人境遇、生活意趣相联系,试看这首佚名诗作:“素瓷传静夜,芳气满闲轩。”诗中未直接描绘青花瓷的形态,却通过“素瓷”、“静夜”、“芳气”、“闲轩”几个意象,构筑了一个宁静、安详、充满幽雅气息的书斋夜景,青花瓷在这里,已不仅是器物,更是文人清雅生活的见证与参与者,是精神世界的物化象征。

要真正读懂青花瓷诗歌,需从几个层面入手,细细品味其艺术手法与深邃意境。

意象的营造,青花瓷本身就是一个核心意象,它通常象征着高洁、素雅、坚韧与永恒,诗人常以“玉”喻瓷,如“陶成雅器称青花,质比羊脂玉无瑕”,用玉的温润光洁来比拟瓷质,赋予其君子之德,而瓷身上描绘的纹样,如缠枝莲、岁寒三友、山水渔樵等,也都承载着特定的文化寓意,共同构建起诗歌的象征体系。

色彩的对比与联想,青花的色彩语言极为独特——“白釉青花一火成,花从釉里透分明”,这蓝白二色,是天空与流云,是水波与浪花,是极致的纯净与深邃,诗人巧妙运用这种色彩反差,营造出清冷、静谧、疏朗的审美境界,这种“青”色,在中国传统文化中,又常与春天、生命、宁静等情感相关联,极大地丰富了诗歌的情感层次。

再者是时空的穿梭与情感的投射,坚硬的瓷器跨越百年,而诗歌是连接古今的桥梁,诗人手握一件古瓷,常会生出“古瓷犹见当年色,旧句难寻往日人”的感慨,器物不朽,而人事已非,这种强烈的对比,使得青花瓷诗歌往往弥漫着一种深沉的历史感和淡淡的物哀之情,引发读者对生命、时间、传承的无限遐思。

在具体的修辞上,比喻、拟人等手法被频繁使用,将青花纹饰比作“笔锋浓淡转生姿”的画卷,将瓷器拟作“历经窑火骨弥坚”的君子,这些都使得冰冷的器物瞬间拥有了生命与品格,拉近了与读者之间的情感距离。

青花瓷诗歌的鉴赏,最终要落回到其文化内核,它完美体现了中国传统美学中“器以载道”的思想,一件精美的青花瓷,其价值不止于实用与观赏,更在于它所承载的文化理念与精神追求,那蓝白相间的世界,是道家“朴素而天下莫能与之争美”的体现;那历经窑火淬炼而成就的温润,是儒家“温其如玉”君子品格的象征,诗人们通过对青花瓷的吟咏,实际上是在表达自己对一种理想人格和生活方式的向往与追求。

时至今日,我们或许不再习惯于以诗词咏物言志,但那份沉淀在青花瓷与它的诗歌中的审美,却从未远离,它教会我们在纷繁世界中欣赏素朴之美,在快节奏的生活里寻找一份内心的宁静与定力,欣赏一首青花瓷诗歌,或是把玩一件青花瓷器,都是一次与古老智慧的对话,一场跨越时空的审美修行,那釉下永恒的青色,一如我们文化血脉中不曾断绝的诗意,静静地,等待着被读懂,被传承。