在中国传统文化的长河中,陶艺与诗歌如同两条相互映照的支流,它们共同发源于先民对自然与生活的深刻感悟,泥土在匠人手中被赋予形态,经烈火淬炼成器;而情感与思绪则在诗人笔端凝结为文字,穿越时空流传至今,当陶的质朴厚重与诗的灵动飘逸相遇,便诞生了一种独特的艺术对话——陶艺诗歌,这不仅是两种艺术形式的简单叠加,更是物质与精神、技艺与心性的完美融合。

泥土与诗心的交融:陶艺诗歌的源起与内涵

陶艺诗歌,顾名思义,是指以陶器、陶瓷艺术为题材、背景或灵感来源的诗歌创作,其源头可以追溯至《诗经》中的古老吟唱。《诗经·大雅·绵》中“陶复陶穴,未有家室”的句子,虽非直接咏陶,却已记录了先民与陶土居所相伴的生存状态,真正将陶艺活动升华为艺术审美与哲学思考的,当属唐宋及以后的文人墨客。

唐代诗人杜甫在《又于韦处乞大邑瓷碗》中写道:“君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜。”寥寥数语,既精准描绘了大邑白瓷的洁白莹润,又流露出对友情的珍视与得到佳器的欣喜,这里的瓷碗,已不仅是实用器物,更是承载情感、引发诗兴的媒介。

而至宋代,陶瓷工艺达到巅峰,汝、官、哥、钧、定五大名窑争奇斗艳,与之相应,歌咏陶瓷的诗词也更为丰富细腻,北宋徐兢在《宣和奉使高丽图经》中记载的“越州古秘色……色甚佳,与汝窑相类”,虽为笔记,但其描述性的语言已具诗韵,宋代文人追求雅致的生活情趣,品茶、赏花、鉴古器皆为风尚,陶瓷自然成为他们诗中常见的意象,寄托着其对宁静、质朴、高雅美学的向往。

匠心独运:陶艺诗歌的创作手法解析

陶艺诗歌的创作,绝非简单地将陶器名称嵌入诗句,它要求诗人深入理解陶艺的制作过程、形态美感与文化意蕴,并运用精妙的诗歌手法将其呈现。

-

意象的精准捕捉与塑造:诗人善于抓住陶瓷最动人的视觉与触觉特征,如“雨过天青云破处,这般颜色做将来”(相传为后周世宗柴荣对柴窑的描绘),以自然天象比喻釉色,空灵而富有想象力,赋予了静态器物以动态的生命感。“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”(陆龟蒙《秘色越器》),一个“夺”字,既写出了越窑青瓷釉色之苍翠欲滴,仿佛是从自然中奋力夺取而来,又暗含了窑火变幻、成品难得之意,极具力量感。

-

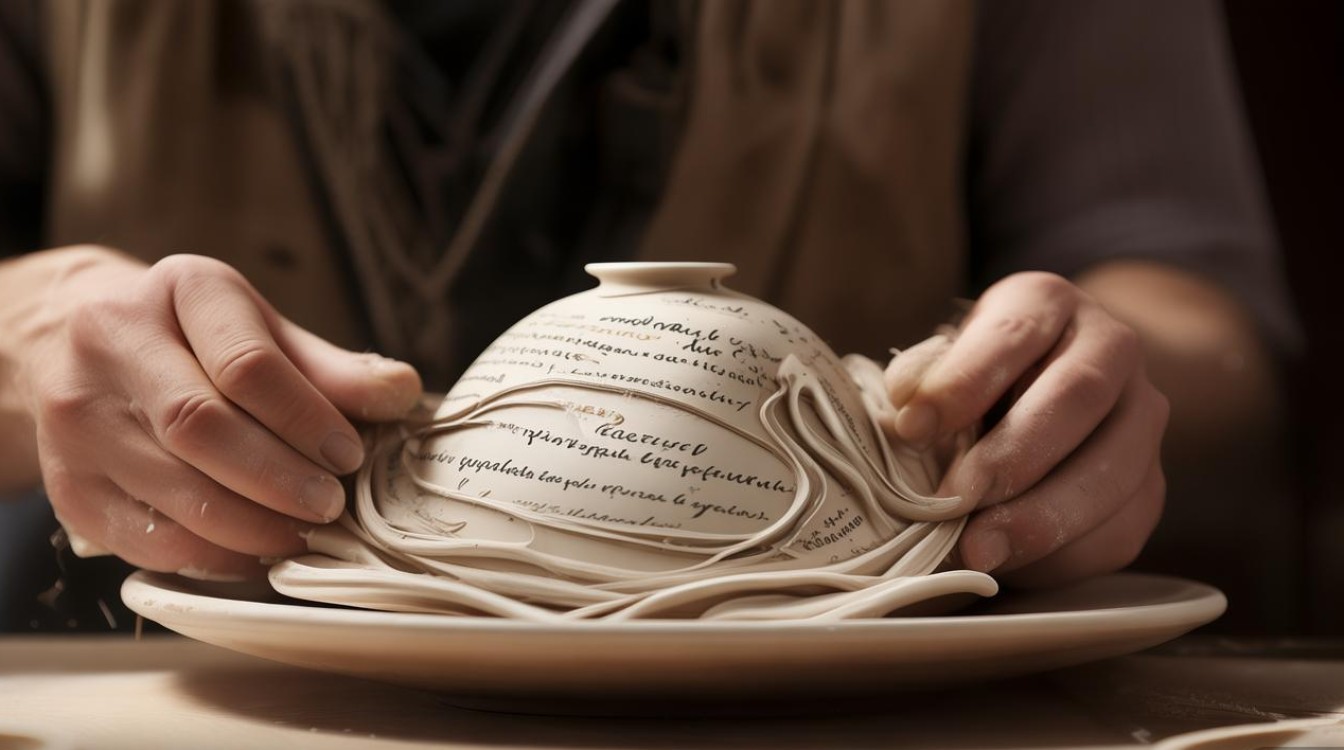

过程的诗意化转译:将复杂的陶瓷制作工艺转化为诗意的语言,是陶艺诗歌的一大特色,揉泥、拉坯、施釉、烧窑这些充满匠心的步骤,在诗人笔下不再是枯燥的技术流程,描绘拉坯:“旋转手中泥,造化由心起。”这体现了匠人对形态的绝对掌控,如同造物主一般,刻画烧窑:“烈焰焚身骨,涅槃成玉质。”这不仅是物理变化的描述,更是一种精神升华的象征,将陶器的成型过程比作凤凰涅槃,历经磨难方得圆满,这种转喻,极大地提升了陶艺的精神境界。

-

意境的纵深开拓:优秀的陶艺诗歌不止于状物,更在于抒情言志,营造深远意境,器物往往成为诗人人格理想或人生感慨的寄托,梅尧臣《陶者》诗云:“陶尽门前土,屋上无片瓦,十指不沾泥,鳞鳞居大厦。”此诗由制陶者的辛劳与贫困,联想到不劳而获者的奢靡,超越了单纯的咏物,直指社会不公,体现了深刻的现实主义关怀和悲悯情怀,使诗歌的思想内涵更为厚重。

古今对话:陶艺诗歌的现代应用与传承

在当代,陶艺诗歌并未随着时光流逝而褪色,反而在新的文化语境下焕发出勃勃生机。

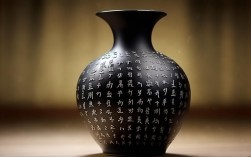

对于陶艺家而言,诗歌可以作为创作灵感的源泉,一首意境深远的诗,可以启发一件陶瓷作品的造型、釉色甚至主题,读到“柴门闻犬吠,风雪夜归人”的诗句,或许会激发创作者制作一件充满归家温情与风雪寒意的陶塑或茶器,陶瓷上的题诗刻字,更是直接将文学与工艺结合,提升了作品的文化品位和独特性,一件刻有“一片冰心在玉壶”的诗句的瓷壶,其所承载的已不仅是茶水,更是清澈无瑕的情谊象征。

对于诗歌爱好者与传统文化学习者,陶艺诗歌则是一把钥匙,通过品读这些诗篇,可以更直观地理解古代文人的生活美学、审美情趣以及他们与器物之间深厚的情感连接,它引导我们不仅欣赏陶瓷作为“物”的美,更去探寻其“物外之趣”——那份蕴含在形态、色泽与纹理中的历史记忆、工匠精神和哲学思考。

在现代教育中,将陶艺实践与诗歌赏析、创作相结合,成为一种有效的美育方式,让孩子们亲手触摸泥土,体验创造的快乐,同时引导他们用诗歌记录感受,能够同时滋养其动手能力、审美感知和语言表达能力,实现艺术教育的跨学科融合。

陶艺是凝固的诗,诗是流动的陶,它们共同诉说着中华民族对美的执着追求与非凡创造力,欣赏陶艺诗歌,便是在泥土的厚重与文字的轻盈之间,完成一场跨越千年的审美旅行,这份由火与土、才与情共同锻造的文化遗产,提醒着我们,在快节奏的现代生活中,依然可以保有对器物之美的细腻感知,以及对诗意生活的无限向往,让陶的温润与诗的光芒,继续照亮我们的精神世界。