诗歌,作为人类语言艺术的结晶,承载着千百年来的情感与智慧,要真正读懂一首诗,不能仅停留在字面,而需深入其肌理,从多个维度探寻其内在价值,理解诗歌的过程,如同与诗人进行跨越时空的对话,需要调动我们的知识储备与情感体验。

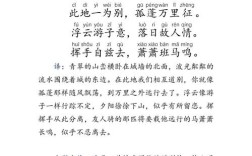

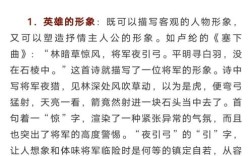

溯源:探寻诗歌的出处与作者

每首诗歌都有其独特的诞生背景,了解诗歌的出处,是理解作品的第一步,诗歌可能收录于诗人的个人诗集,也可能散见于历代编纂的诗歌总集,全唐诗》收录了唐代两千多位诗人的四万八千多首诗作,为研究唐代诗歌提供了宝贵资料,不同朝代的诗歌选集往往带有鲜明的时代特征,反映了当时的文学风尚与审美取向。

诗人的生平经历与诗歌创作密不可分,李白的豪放洒脱与他的漫游经历息息相关;杜甫的沉郁顿挫则与他的乱世漂泊紧密相连,了解诗人的生平、思想脉络及文学主张,能够帮助我们更准确地把握诗歌的情感基调,诗人的个人风格是在长期创作实践中形成的独特标志,如王维的诗中有画,苏轼的旷达超然,都是他们艺术个性的鲜明体现。

情境:还原诗歌的创作背景

诗歌是特定历史环境下的产物,创作背景包括时代特征、社会状况以及诗人创作时的具体境遇,南宋诗人陆游的《示儿》,若不了解当时中原沦陷、南宋偏安的历史现实,就难以体会诗人“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的深沉悲慨。

同样,李商隐的无题诗,虽然难以确指具体创作情境,但结合晚唐的政治环境及诗人的仕途坎坷,我们能更好地理解其中蕴含的复杂情感与象征意义,诗歌往往是诗人对特定生活体验的艺术提炼,了解这些背景信息,有助于我们跨越时空障碍,与诗人建立更深层次的情感共鸣。

不同历史时期的诗歌呈现出不同的时代风貌,建安风骨、盛唐气象、宋词雅韵、明清诗变,每个阶段的诗歌都有其独特的艺术特征与精神内涵,把握这些时代特征,能够帮助我们在更宏阔的视野中定位具体作品的价值与意义。

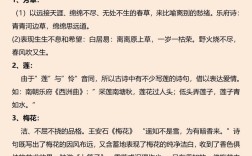

方法:掌握诗歌的品读之道

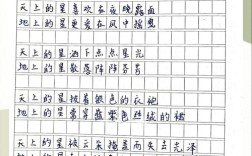

品读诗歌需要科学的方法与细腻的感受力,首先应当反复诵读,通过声音感受诗歌的韵律美,中国古典诗歌讲究平仄对仗,现代诗歌注重内在节奏,这些都需要通过朗读来体会,在诵读过程中,我们能够直观感受诗歌的音乐性与情感张力。

其次要细致分析诗歌的意象与意境,意象是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”等一系列意象组合,营造出萧瑟苍凉的意境,传递出旅人愁思,理解诗歌需要把握意象之间的内在联系,进而领悟整首诗创造的意境氛围。

再次要品味诗歌的语言艺术,诗歌语言具有凝练、含蓄、富有张力的特点,诗人往往通过比喻、象征、用典等手法,拓展语言的表现空间,陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,语言平淡自然,却蕴含深远意境,品味诗歌语言,需要我们细心揣摩字词的精妙运用,体会言外之意、韵外之致。

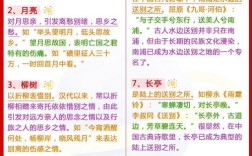

技艺:解析诗歌的表现手法

诗歌的艺术魅力很大程度上来自于其独特的表现手法,赋比兴是中国诗歌的传统表现手法。“赋”是直陈其事,“比”是借物喻志,“兴”是托物起兴,这些手法在《诗经》中已臻成熟,成为后世诗歌创作的重要传统。

象征与暗示是现代诗歌常用的技巧,诗人通过具体意象暗示抽象情感或思想,使诗歌具有多义性与开放性,戴望舒的《雨巷》中,“丁香一样的姑娘”既是具体形象,又承载着丰富的象征意义,理解这类诗歌,需要我们在字面意义之外,探寻其深层寓意。

用典是古典诗歌常见的修辞手法,诗人借用历史故事或前人诗句,以简洁的形式表达丰富的内容,辛弃疾的词作大量用典,如不了解典故出处,就难以完全领会词作的深意,用典使诗歌与传统文化形成互文,拓展了诗歌的历史纵深与文化内涵。

反讽与悖论也是诗歌创作的重要技巧,诗人通过表面矛盾的语言,揭示生活的复杂性与多面性,这种表达方式挑战读者的常规思维,促使我们重新审视习以为常的现实。

实践:诗歌的现代价值与个人体验

在当代社会,诗歌并未失去其现实意义,阅读诗歌可以丰富我们的情感体验,提升语言表达能力,培养审美情趣,在快节奏的现代生活中,诗歌为我们提供了一片宁静的精神家园。

品读诗歌不必拘泥于固定模式,每个人都有权利以自己的方式与诗歌相遇,重要的是保持开放的心态,允许诗歌触动我们的内心,个人对诗歌的理解可能随着生活阅历的增长而不断深化,同一首诗在不同人生阶段会引发不同的感受与思考。

诗歌评价终究是主观与客观的结合,我们既需要尊重诗歌的文本事实与历史语境,也要珍视个人阅读产生的独特体验,真正有价值的诗歌解读,应当是在充分理解基础上的创造性阐释,既不失诗歌的本真,又融入读者的生命体验。

诗歌是语言的艺术,也是生活的升华,在品读诗歌的过程中,我们不仅是在欣赏文字的美妙组合,更是在与人类共通的情感与智慧对话,这种对话跨越时空,丰富着我们的精神世界,让我们在平凡生活中触摸永恒。