苏东坡,即苏轼(1037-1101),是北宋文坛的领袖,也是中国文学史上罕见的全才,他的诗歌题材广阔,风格多样,成就斐然,与黄庭坚并称“苏黄”,对后世产生了极其深远的影响。

苏诗的总体特点

要理解苏诗,可以从以下几个核心特点入手:

题材广阔,无所不包: 苏东坡的人生经历跌宕起伏,从繁华的京城到偏远蛮荒的海南,这为他的诗歌创作提供了无尽的素材,他的诗歌几乎触及了生活的方方面面:

- 社会现实: 关心民间疾苦,批判社会弊病。

- 山水田园: 描绘自然风光,抒发个人情怀。

- 人生哲理: 探讨宇宙、生命、荣辱、得失。

- 日常生活: 从饮食、品茶、赏花到交友、怀人,信手拈来皆成诗。

- 艺术咏怀: 评论文人书画,抒发艺术见解。

风格豪放旷达,气象万千: 这是苏诗最鲜明的标签,无论身处何等逆境,他总能以一种超然物外的态度看待人生,诗歌中充满了豪迈、奔放和乐观的精神。

- 豪放: 气势宏大,境界开阔,一扫晚唐五代以来的纤弱诗风。

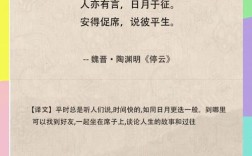

- 旷达: 面对挫折,他能迅速调整心态,从宇宙的永恒和自然的博大中找到慰藉。

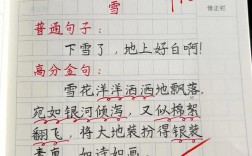

善用比喻,新奇精妙: 苏东坡被誉为“比喻大师”,他善于将抽象的道理、复杂的情感或深刻的哲理,用生动、新奇、贴切的比喻表达出来,化深奥为浅显,化平淡为奇崛。

“以文为诗”,议论入诗: 他将散文的笔法、结构和议论自由地融入诗歌创作中,这使得他的诗歌叙事性强,逻辑清晰,说理透彻,极大地拓展了诗歌的表现功能,但也因此,有时被批评为“好议论,以才学为诗”。

诗中有画,画中有诗: 苏东坡不仅是诗人,也是杰出的书法家、画家,他精通画理,因此他的诗歌充满了画面感,寥寥数语便能勾勒出鲜明的意境,正如他评王维的诗是“诗中有画”。

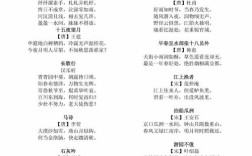

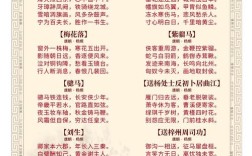

苏诗的分类与代表作赏析

我们可以根据题材和风格,将苏东坡的诗歌分为几类,并辅以代表作进行赏析。

咏怀言志类(旷达人生的集中体现)

这类诗歌最能体现苏东坡的人格魅力和哲学思想。

《和子由渑池怀旧》

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。 泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。 老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。 往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

- 赏析: 这首诗是苏东坡早年的作品,却已蕴含了他后来“人生如梦”的哲学思考,最经典的就是“雪泥鸿爪”的比喻,人生就像飞鸟偶然在雪地上留下爪印,转瞬即逝,无法追寻,这首诗将人生无常、聚散离合的感慨,用一个极富想象力的比喻表达得淋漓尽致,旷达中带着一丝淡淡的伤感。

《定风波·莫听穿林打叶声》 (这首是词,但其意境与诗相通,是理解其旷达精神的必读之作)

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行,竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。 料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎,回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

- 赏析: 这首词写于他被贬黄州期间。“一蓑烟雨任平生”是苏东坡人生的宣言,无论是政治上的“风雨”还是人生中的“晴”,在他看来都不过是自然现象,不必挂怀,最终的“也无风雨也无晴”,达到了一种超越世俗荣辱得失的绝对自由和宁静的精神境界。

写景咏物类(诗中有画的典范)

这类诗歌展现了苏东坡敏锐的观察力和高超的艺术表现力。

《饮湖上初晴后雨二首·其二》

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

- 赏析: 这是咏西湖的千古绝唱,诗人用“潋滟”写晴光,用“空蒙”写雨色,抓住了西湖在不同天气下的神韵,而最妙的是他将西湖比作美女西施(西子),认为无论是晴天还是雨天,都各有其美,就像西施淡妆浓抹都一样动人,这个比喻新奇贴切,成为后世形容西湖的定评。

《题西林壁》

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。 不识庐山真面目,只缘身在此山中。

- 赏析: 这首诗充满了哲理,它不仅仅是写庐山,更是揭示了一个普遍的真理:人们因为身处事物之中,被主观的视角和有限的视野所局限,反而无法看清事物的全貌和本质,这首诗因其深刻的哲理和通俗的语言,家喻户晓,流传极广。

怀人抒情类(真挚情感的流露)

苏东坡重情重义,他的怀人诗情感真挚,感人至深。

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 (这首是词,但其情感力量堪比诗歌)

十年生死两茫茫,不思量,自难忘,千里孤坟,无处话凄凉,纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。 夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆,相顾无言,惟有泪千行,料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

- 赏析: 这是苏东坡为悼念亡妻王弗而作的悼亡词,被誉为“千古第一悼亡词”,词中充满了对亡妻深沉的思念和无尽的悲伤。“不思量,自难忘”道出了刻骨铭心的情感。“相顾无言,惟有泪千行”更是将梦中重逢的悲喜交集描绘得淋漓尽致,感人肺腑。

哲理禅思类(从生活中悟道)

苏东坡在逆境中常从佛道思想中寻求解脱,他的诗歌也充满了禅意。

《题西林壁》 (再次提及,因为它也是哲理诗的典范)

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

《庐山东五老峰》

庐山东五老峰,青天削出金芙蓉。 九叠屏开帘幕卷,分明看见仙人掌。 ... ...

苏诗的影响与地位

- 开宗立派: 苏东坡以其雄浑豪放、自由奔放的诗歌风格,一改宋初诗坛风气,与黄庭坚的“江西诗派”一道,共同确立了宋诗“以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗”的独特面目,使宋诗与唐诗并峙,各具千秋。

- 文人典范: 他的人格魅力——“一蓑烟雨任平生”的旷达,“不合时宜”的耿直,以及他在诗、词、文、书、画等领域的全面成就,成为了后世文人仰慕和学习的典范。

- 永恒的文化符号: 苏东坡不仅仅是一个诗人,更是一种文化现象,他的诗歌融入了中国人的血液,当我们谈论豁达、乐观、美食、山水时,总会不自觉地想到他,他的诗句,如“不识庐山真面目”、“一蓑烟雨任平生”,已经成为中国人精神世界的一部分。

苏东坡的诗歌是他一生经历、人格魅力和哲学思想的结晶,它既有“大江东去”的豪迈,也有“十年生死两茫茫”的深情;既有“欲把西湖比西子”的灵动,也有“不识庐山真面目”的哲思,读苏诗,不仅是欣赏文学,更是在与一位伟大的灵魂对话,感受他如何在风雨飘摇的一生中,活出最自由、最丰盈的生命姿态。