“失败乃成功之母”,这句流传数百年的朴素谚语,或许是最具生命力的人生智慧之一,它没有华丽的辞藻,却蕴含着深刻的辩证思维,成为无数人在困境中的精神支柱,这句名言之所以能穿越时空依然熠熠生辉,不仅在于其表面的鼓励意义,更在于它对成功与失败关系的本质洞察。

源远流长的智慧结晶

这句谚语的起源已难以精确考证,但类似思想在东西方文化中早有体现,西方有“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure”(成功没有秘诀,它是准备、努力和从失败中学习的结果)的格言;中国古籍中,《论语》有“过则勿惮改”的教诲,《道德经》中“祸兮福之所倚”的辩证思想,都与“失败乃成功之母”有着相通的精神内核。

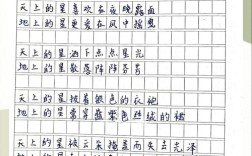

较为明确的记载显示,这句谚语在明清时期的民间已广泛流传,它并非由某位特定哲人独创,而是劳动人民在长期生产实践中提炼出的集体智慧,在农业社会,人们通过反复试错掌握耕作技术;在手工业领域,工匠们经过无数次失败才完善工艺,这种从实践中获得的认知,最终凝结为通俗易懂的民间智慧。

失败如何孕育成功

失败之所以能成为成功之母,核心机制在于其提供的学习价值,每一次失败都是一次宝贵的实验数据,揭示了某种方法或路径的不可行性,爱迪生发明电灯时,经历了上千次失败,他却将这些尝试视为成功找到了上千种不适合做灯丝的材料,这种将失败重新定义为“排除过程”的思维方式,正是失败转化为成功的关键。

心理学家卡罗尔·德韦克提出的“成长型思维”理论,为这句古谚提供了现代科学注脚,拥有成长型思维的人相信能力可以通过努力提升,他们将失败视为学习机会,而非个人能力的定论,研究表明,这类人在面对挑战时表现更为坚韧,最终成就也往往更高。

从生物学角度看,失败带来的适度压力能够激发个体的适应能力,人类大脑在应对挑战时会建立新的神经连接,这种神经可塑性使我们能够从经验中学习并改进,失败就像是对心理免疫系统的一次次小剂量“接种”,逐步增强我们应对逆境的能力。

跨越误区的实践智慧

并非所有失败都能自动转化为成功,将失败有效导向成功,需要遵循特定原则和方法。

盲目重复错误不会导向成功,只有系统性的反思才能将失败转化为经验,建立“失败档案”是个实用方法,详细记录每次失败的情境、决策过程、错误环节及可能原因,这种系统化记录不仅避免重蹈覆辙,更帮助形成应对类似情况的思维框架。

失败的价值存在明显的“剂量效应”,过于轻微的失败缺乏学习价值,而毁灭性打击则可能让人失去重新站起来的能力,理想状态是设定“适度挑战”目标——既有失败风险,又在可承受范围内,这种策略性冒险,确保每次失败都能带来最大化的学习收益。

将大目标分解为多个小阶段,每个阶段的失败都变得可管理,这种方法既避免单次失败对整体信心的打击,又能从每个环节的失误中获取精准反馈,正如程序员通过不断调试小错误最终完成复杂程序,分阶段处理失败是高效学习的重要策略。

警惕失败教育的陷阱

在推崇“失败乃成功之母”的同时,也需警惕几种常见误解。

失败本身并无价值,价值在于失败后的反思与调整,单纯经历失败而不进行总结,如同拥有食材却不知烹饪,永远无法变成美味佳肴,成功学家普遍认为,导致进步的不是失败次数,而是从失败中提取洞见的质量。

将失败神圣化是另一误区,有些失败源于可预防的粗心或准备不足,这类失败应当通过严谨态度避免,智慧的区别在于知道哪些失败值得经历,哪些可以通过准备规避,成功者不是盲目拥抱所有失败,而是策略性选择有价值的挑战。

现代社会的应用价值

在创新驱动发展的当代,对失败的健康态度更具现实意义,硅谷文化中“快速失败、经常失败”的理念,正是“失败乃成功之母”在现代商业的实践,许多创新企业建立“失败经验分享会”,鼓励员工公开讨论失败案例,将个人教训转化为组织智慧。

教育领域也开始重视失败教育,一些先进学校不再隐藏学生的错误,而是引导他们分析错误背后的思维过程,这种教育方式培养出的学生,不仅知识掌握更牢固,也具备更强的创新能力和心理韧性。

对个人而言,培养健康的失败观是终身成长的必备素养,将失败视为身份定义(“我是个失败者”)与将失败视为事件描述(“这次尝试失败了”)有着天壤之别,前者导致自我否定,后者保持自信的同时聚焦改进方向。

真正理解“失败乃成功之母”的人,不再畏惧失败,而是学会与失败共处,他们知道,每一次跌倒都是站得更稳的前提,每个错误都是接近真理的台阶,这种智慧让我们在逆境中保持希望,在顺境中保持谦卑,最终在连续的努力中,将生命中的每次挫折都转化为前进的动力。