冰心,这位中国现代文学史上温婉而坚定的名字,她的文字如同涓涓细流,滋养了几代人的心灵,在众多作品中,她为母亲所写的诗歌,更是以其纯洁真挚的情感,成为了朗诵会上经久不衰的经典,要真正诠释好这些诗篇,不能仅仅停留在字面的朗读,更需要深入理解其内蕴的深情与创作的艺术。

诗的源泉:爱与怀念的凝结

冰心笔下关于母亲的诗歌,核心的灵感源泉是她个人深切的爱与对逝去母亲的永恒怀念,她的母亲杨福慈是一位知书达理、温婉贤淑的女性,对冰心的成长影响至深,这种在温馨和睦家庭中孕育出的母爱,成为了冰心文学世界中最坚实的基石。

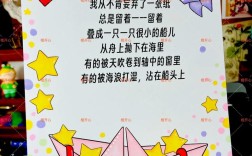

她在《往事(一)》中写道:“母亲呵!你是荷叶,我是红莲,心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?” 这形象生动的比喻,并非凭空想象,而是源于她与母亲之间真实的情感互动,母亲是她风雨人生中最安全的庇护所,这种体验化作了诗行,另一首常被朗诵的《纸船——寄母亲》,创作于她赴美留学的旅途中,面对浩瀚的太平洋,孤独与对母亲的思念汹涌而来,她写道:“我从不肯妄弃了一张纸,总是留着——留着,叠成一只一只很小的船儿,从舟上抛下在海里。” 这小小的纸船,承载的是女儿跨越重洋的依恋,是漂泊游子对故乡和亲人最柔软、最执着的牵挂,理解这些诗歌,首先要理解它们是从冰心真实生命体验中流淌出的情感结晶,而非技巧的堆砌。

作者的哲学:以“爱的哲学”为底色

冰心的诗歌创作,深深植根于她独特的“爱的哲学”体系,她坚信,母爱、童真和自然,是拯救世界、净化人心的三大要素,而在其中,母爱居于最高地位,它是无私、博大且永恒的,这一哲学思想,决定了她描写母亲的诗歌,其情感基调不是激烈的控诉或悲怆的哭喊,而是一种温柔敦厚、感恩而又略带忧伤的倾诉。

在朗诵时,把握住这种“爱的哲学”底色至关重要,这意味着我们的声音里不能缺少敬意与虔诚,无论是《繁星》中“母亲呵!我的头发,披在你的膝上,这就是你付与我的万缕柔丝”这般亲昵的依恋,还是《春水》里“母亲呵!这零碎的篇儿,你能看一看么?这些字,在没有我以前,已隐藏在你的心怀里”这般深邃的感悟,都透露出一种将母爱视为宇宙间根本力量的信念,朗诵者的情感投入,应是一种深沉的、发自内心的感恩与怀念,而非浮于表面的表演。

创作的匠心:清丽典雅与意象运用

冰心的诗歌在艺术手法上具有鲜明的个人风格,语言清丽典雅,意境优美深远,她在创作中善于运用新颖而贴切的比喻,将抽象的情感转化为具体可感的形象。

- 比喻的妙用: 如前文提到的“荷叶与红莲”的比喻,将母亲的保护具象化为风雨中遮蔽的荷叶,生动传神,在朗诵时,处理这样的句子,应在“荷叶”和“荫蔽”等词上给予适当的重音和温暖的语气,以凸显意象的庇护感。

- 象征的深意: “纸船”是一个极具巧妙的象征,它既是实指女儿在船上叠的纸船,又象征着思念与希望,它脆弱,却承载着沉重的情感;它可能沉没,但寄托的情感永不磨灭,朗诵《纸船》时,应对“至诚的求乞”、“载着她的爱和悲哀归去”等句子的内在情感有深刻体会,语气中可以带有一种执着而微茫的希望,而非纯粹的悲伤。

- 呼告的抒情: 冰心的诗中频繁使用“母亲呵!”这样的呼告语,这是她直抒胸臆的典型方式,这个“呵”字,不是简单的感叹,它包含了万千情绪——有依恋、有委屈、有感激、有思念,在朗诵中,对这个词的處理需要格外讲究,应根据上下文的情感,决定是轻柔的呼唤,还是深情的慨叹,避免千篇一律。

朗诵的实践:以声传情,声情并茂

要将冰心母亲题材的诗歌朗诵好,需要将上述的理解转化为具体的声音表达。

- 基调的把握: 整体基调应是深情、真挚、柔美而高雅的,避免过于戏剧化的夸张和悲戚的哭腔,情感的核心是温暖的怀念,即使有忧伤,也是一种“美丽的忧伤”。

- 节奏与停顿: 冰心的诗歌节奏舒缓,富于音乐性,朗诵时应注意语流的舒展,不能急促,在关键意象和情感转折处,要善于运用停顿,给听众留下回味和感受的空间。“心中的雨点来了”之后,一个恰当的停顿,能更好地营造风雨来临前的氛围。

- 重音与语气: 重音应落在体现核心意象和情感的词语上,如“荷叶”、“红莲”、“荫蔽”、“纸船”、“爱”、“悲哀”等,语气的运用要细腻多变,在叙述时可以平实一些,在抒情处则要饱满而富有感染力。

- 内在语的运用: 要善于挖掘文字之下蕴含的“潜台词”,比如读“除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽”时,内心应充满对母亲独一无二依赖的确认;读“有的被天风吹卷到舟中的窗里”时,内心应有一种渺茫中的期盼,这种内心情感的充实,是声音真正打动人的关键。

- 姿态与神情: 朗诵时的姿态应端庄大方,神情应专注而投入,眼神应与听众有交流,仿佛在向他们倾诉一段珍藏心底的情感,适当的、自然的手势可以辅助表达,但切忌过多过滥。

冰心为母亲所写的诗,是她用生命和爱心谱写的乐章,作为朗诵者,我们不仅是声音的传递者,更是情感的诠释者和共鸣者,唯有深入其境,理解其情,掌握其法,方能让自己的声音化为一叶扁舟,载着冰心那跨越时空的挚爱,驶入每一位听众的心海,激起层层温暖的涟漪,当我们以真诚之心去触碰这些文字时,便完成了一次与作者、与听众,也是与自身情感的深刻对话。