在人类探索微观世界的漫长旅程中,无数智者用精辟语言凝结了对细菌的深刻认知,这些跨越时空的智慧结晶,不仅揭示了微生物世界的奥秘,更成为指引我们理解生命本质的明灯。

“透过显微镜,我看到了无限小的世界,却发现了无限大的奥秘。”——路易·巴斯德

这位19世纪法国化学家与微生物学家,在质疑“自然发生说”的激烈论战中,通过严谨的鹅颈瓶实验证实了细菌存在于空气中,这句名言诞生于他面对科学界保守势力质疑的艰难时期,展现了科学家在微观领域中发现的宏观真理。

在实际应用中,这句话常被用于启发科研人员保持探索精神,教学场景中,教师通过展示巴斯德实验复原过程,引导学生理解“见微知著”的科学思维,写作时引用此句,能够强化文章关于细节重要性的论述,特别适合用于强调基础研究价值的学术讨论。

“细菌是地球上最古老的生命形式,也将是最后灭绝的生物。”——佚名微生物学家

这句广为流传的格言虽无确切作者,却凝聚了几代微生物学家的共识,其创作背景源于对细菌极端环境生存能力的研究发现,包括在深海热泉、极地冰盖等恶劣环境中存活的嗜极菌。

该表述在科普传播中具有重要价值,医疗机构常用此语强调彻底消毒的必要性,环保组织则借此说明微生物在生态系统中的基础地位,在文本创作中,这句话可作为过渡句,引出关于微生物韧性的讨论,或作为主题句开启对生命适应性的思考。

“在细菌面前,人类文明只是新来的客人。”——瑞内·杜博斯

这位法裔美国微生物学家在1962年提出这一观点,正值抗生素黄金时期,杜博斯作为早期发现土壤抗生素的研究者,却敏锐预见了微生物耐药性可能带来的危机。

这句话在医学教育中常被用于纠正“人类主宰自然”的傲慢观念,在公共卫生宣传中,它提醒人们保持对传染病的敬畏,学术写作中引用此观点,能够有效支持关于生态平衡或可持续发展议题的论证,特别是讨论人类与微生物共生关系时尤为贴切。

“细菌没有国界,疾病不分种族。”——全球公共卫生共识

这句格言的形成历经数十年,凝结了从1918年大流感到COVID-19疫情的经验教训,它反映了传染病防控的核心理念——在微生物世界面前,全人类命运紧密相连。

此语在公共卫生政策文件中频繁出现,强调国际合作的重要性,教育领域用它培养学生的全球视野,新闻媒体则在报道跨国疫情时引用此句呼吁国际协作,在论证全球化时代疾病防控的议论文中,这句话能有力支撑“构建人类卫生健康共同体”的观点。

“每个细菌都是一个完整的化工厂。”——阿尔伯特·爱因斯坦

这位物理学家从跨学科视角给出的生动比喻,出自他与微生物学家的交流笔记,虽然爱因斯坦并非微生物学家,但他精准捕捉到细菌代谢活动的本质特征。

这句话在生物化学教学中极具价值,帮助初学者理解微生物代谢的复杂性,工业微生物领域常用此语说明微生物发酵的巨大潜力,科技论文中运用这个比喻,能够形象化解释细菌的生物合成能力,使专业内容更易被跨领域研究者理解。

“我们体内细菌的数量比天上的星星还多。”——人类微生物组计划研究成果

这一形象比喻源自21世纪初启动的国际科学计划,随着微生物组学研究深入而广为流传,它基于人体内微生物与人体细胞比例约为10:1这一惊人发现。

该表述在健康科普中作用显著,营养学家用它说明肠道健康的重要性,医生借此解释抗生素滥用对微生态的破坏,在健康类文章创作中,此数据可作为开篇吸引读者注意,也可用作论证维持菌群平衡重要性的核心论据。

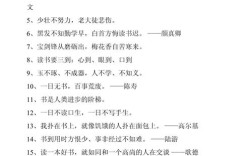

运用这些名言的技巧

在文本创作中,引用微生物名言需要注意语境契合度,学术论文应选择来源明确的专业论述,科普文章则可使用生动形象的比喻,时序安排上,将历史名言与现代发现交错引用,能形成知识传承的纵深感。

比如讨论抗生素耐药性议题时,可先引用杜博斯的警示名言,再结合当代研究数据,最后以“细菌没有国界”收尾,形成完整逻辑链条,在健康主题文章中,从巴斯德的开创性发现,过渡到人体微生物组的现代认知,能构建良好的知识递进结构。

这些跨越世纪的科学智慧,共同构筑了人类理解微生物世界的思想长城,它们不仅是科学发展的里程碑,更是指引我们与前所未知的微观生命和谐共处的永恒明灯,在微生物研究日新月异的今天,重温这些经典论述,仍能获得应对新发传染病的智慧启示,理解人体微生态的平衡之道,正如科学探索永无止境,我们对这些微生物名言的理解也随着认知深化而不断丰富,它们在新的时代背景下持续焕发着蓬勃生命力。