土地,是万物生长的根基,是文明孕育的摇篮,千百年来,关于土地的智慧凝结成一句句名言警句,如种子般播撒在人类思想的土壤中,生根发芽,理解这些名言,不仅是学习语言的艺术,更是探寻历史脉络、掌握思想工具的过程。

追溯源头:理解名言的生命力

一句名言能穿越时空,必然有其深厚的根基,这根基,首先在于其确切的出处与作者,出处是名言在历史长河中的坐标,作者则是赋予其灵魂的创造者,了解这些,如同为名言验明正身,确保我们引用的是一颗真正的思想结晶,而非似是而非的仿制品。

“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。”这句描绘古代土地与权力关系的名言,出自《诗经·小雅·北山》,它并非某个哲学家的独立创作,而是西周时期宗法分封制度下集体意识的反映,精准刻画了周天子“家天下”的土地观念和政治理想,知晓了这一点,我们便能理解其背后森严的等级制度与早期国家的治理模式,而非简单地将其视为对广袤疆域的文学赞美。

再比如,现代著名作家秦牧在《土地》一文中写道:“土地的长度和面积,计算单位可以用丈、用公里、用亩、用公顷,然而在含有国土的意义的时候,它的计算单位应该用寸,因为它代表一个国家的主权,一寸土都不容侵犯。”这句话的创作背景与近代中国历经忧患、人民捍卫国土的悲壮历史紧密相连,理解了作者所处的时代与国家主权意识高涨的背景,我们才能深刻体会“寸土”二字所承载的千钧重量与民族情感。

探寻名言的出处与背景,不是枯燥的考据,而是与历史对话,让静态的文字恢复其原有的时代温度与思想张力。

剖析肌理:掌握名言的艺术手法

名言警句之所以脍炙人口,除了思想的深邃,还在于其精湛的表达艺术,常见的艺术手法包括比喻、对偶、夸张、用典等,这些手法如同雕刻家的刻刀,将朴素的道理雕琢成精美的语言艺术品。

比喻,是化抽象为具象的桥梁,如将土地比作“母亲”, instantly 唤醒了人们内心深处对土地的依恋与感恩之情,这种形象化的表达远比抽象说教更具感染力。

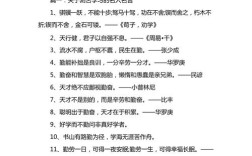

对偶,则通过工整的结构与和谐的韵律,强化了语言的节奏感与表现力,像“但存方寸地,留与子孙耕”,句式整齐,音韵铿锵,在形式美中传递出可持续发展和代际公平的生态智慧。

用典,则是借助历史故事或前人语句来含蓄地表达深意,使名言的内涵更为丰富厚重,许多关于土地治理的箴言,常引用上古圣王或前朝治乱的典故,以古鉴今,增强了说服力。

识别并理解这些艺术手法,能提升我们的语言鉴赏能力,也能在我们需要运用名言进行表达时,更准确地把握其神韵,而非生硬地堆砌词藻。

知行合一:名言的恰当运用之道

学习名言的最终目的,在于应用,如何将古老的土地智慧恰当地运用于今日的写作、演讲或日常交流中,是一门需要用心揣摩的学问。

精准理解是前提,必须在完全领会名言本意、情感色彩及适用语境的基础上使用,切忌望文生义或断章取义,使用“天之所覆,地之所载,莫不尽其美”来赞美土地博大的同时,也需明了其原初语境可能包含的局限性。

贴合语境是关键,引用名言如同选择合适的钥匙开锁,必须与所要表达的主题、情境和受众相匹配,在探讨土地保护的文章中,引用“地力之生物有大数,人力之成物有大限”,强调资源的有限性,就非常贴切;而在庆祝农业丰收的场合,引用“春种一粒粟,秋收万颗子”,则能渲染出喜悦与希望的氛围。

自然融入是境界,高明的引用,是让名言与自己的语言水乳交融,成为论述的有机组成部分,可以稍作解释,可以巧妙化用,甚至可以就其观点进行递进或辩证讨论,避免突兀地“掉书袋”,或是让名言孤立存在,与前后文脱节。

注明出处显严谨,尤其是在较为正式的文稿或学术讨论中,注明名言的作者或来源,不仅是对知识创造者的尊重,也体现了使用者严谨求实的治学态度,增强了论述的可信度,这正是构建E-A-T(专业知识、权威性、可信度)价值的重要内容。

土地智慧的当代回响

当我们谈论“土地名言”时,我们不仅仅在复述古老的句子,我们是在与先民的智慧对话,是在理解我们与脚下这片土地最深沉的联系,从“接地气”的朴素哲学,到“守住耕地红线”的国家战略,土地名言所蕴含的敬畏自然、珍惜资源、家国一体的思想,在今天依然具有强烈的现实意义。

每一句流传至今的土地名言,都是一颗包含着智慧与情感的种子,作为传播者,我们的责任不仅是展示这些种子的美丽,更要教会人们如何辨认其真伪,理解其生长的土壤,掌握播种和培育的方法,让这些古老的智慧,在新时代的语境中,重新焕发生机,继续滋养我们的精神世界,指导我们更加理性、和谐地与土地共存。

在这个信息纷杂的时代,能够甄别、理解并恰切运用承载着深厚文化底蕴的名言警句,本身就是一种重要的媒介素养,它让我们在表达时更有底气,在思考时更有深度,在传承文明薪火的路上,步伐更加坚实。