诗歌是中华文化宝库中璀璨的明珠,对于六年级学生而言,系统了解诗歌知识不仅能提升语言素养,更能培养审美能力与人文情怀,本文将从诗歌的源流脉络、经典作品解析、创作背景探析及学习方法四个维度,为青少年读者搭建完整的诗歌认知体系。

诗歌源流与体裁演变

中国诗歌的起源可追溯至先秦时期的《诗经》,这部收录三百零五篇作品的诗歌总集,分为“风雅颂”三大类。“风”是周代各地民间歌谣,“雅”为贵族宴饮乐曲,“颂”则是宗庙祭祀乐章,关雎》《蒹葭》等名篇以赋比兴的手法,开创了中国现实主义诗歌的传统。

战国时期屈原创立“楚辞”体裁,《离骚》以瑰丽想象与香草美人意象,构筑了浪漫主义诗歌的巅峰,至唐代,诗歌进入黄金时期,律诗与绝句的格律臻于完善,李白的《望庐山瀑布》打破五言七言限制,杜甫的《春望》则展现律诗对仗工整之美,宋代词作兴起,苏轼《水调歌头·明月几时有》突破晚唐词风,辛弃疾《清平乐·村居》用口语化表达展现生活意趣。

经典作品深度解读

以王维《山居秋暝》为例:“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流。”这二十字中,诗人运用水墨画般的笔触,通过雨、月、泉的动态组合,营造出禅意境界,该作品创作于王维隐居终南山期间,既反映诗人寄情山水的志趣,也暗含对官场生活的疏离。

再看白居易《赋得古原草送别》:“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生。”前四句以草原枯荣隐喻生命轮回,后四句“远芳侵古道,晴翠接荒城”转入送别主题,自然意象与人文情感完美交融,此诗作于贞元三年,十六岁的白居易应试之作,既展现早慧诗才,也预示其后期通俗晓畅的诗风。

创作背景与时代印记

每首经典诗歌都是时代的镜像,陆游《示儿》“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的悲怆,需联系南宋偏安的历史背景;于谦《石灰吟》“粉身碎骨全不怕,要留清白在人间”的铮铮铁骨,折射明代士大夫的气节追求,理解诗歌需建立三维认知:文字表层意思、作者创作心境、社会历史环境,这三者共同构成诗歌的完整生命。

诗歌学习方法体系

-

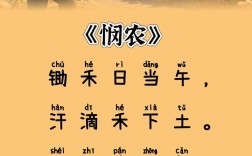

韵律感知训练 从五言绝句入手,体会“仄仄平平仄”的节奏规律,可通过击节吟诵感知《悯农》“锄禾日当午”的顿挫感,对比《江南春》“千里莺啼绿映红”的流转韵律,建议制作韵律卡片,用不同颜色标注平仄关系。

-

意象解码技巧 建立意象分类库:自然类(月、柳、雁)、人文类(舟、剑、琴)、神话类(鲲鹏、瑶台),以李商隐《夜雨寄北》为例,“巴山夜雨”既是实景描写,也是思念的物化象征,可指导学生绘制意象思维导图,理解多层意蕴。

-

比较阅读策略 将同类题材诗歌对照研读,如比较王昌龄《出塞》“秦时明月汉时关”与卢纶《塞下曲》“林暗草惊风”的不同边塞书写;对比李清照《声声慢》与李煜《相见欢》的愁绪差异,这种训练能培养文学鉴赏的敏锐度。

-

创意转化实践 鼓励学生进行诗歌再创作:为《江雪》设计连环画脚本,将《清明》改写成现代散文,用黏土塑造《咏鹅》场景,这种跨艺术形式的转化,能深化对诗歌意境的理解。

诗歌与当代生活的连接

现代诗歌学习应打破时空界限,可引导学生发现“春江水暖鸭先知”中的生态智慧,体会“少壮不努力”的励志能量,在“斜风细雨不须归”中感悟生活美学,建议建立诗歌生活笔记,记录日常所见与诗句的共鸣时刻,如观察春雨时联想“润物细无声”,登高时体会“一览众山小”。

掌握诗歌如同获得文化密码,既能提升语言表达能力,更能构建与先贤对话的桥梁,当孩子们能用自己的语言解读“千门万户曈曈日”的节日场景,用现代视角诠释“要留清白在人间”的价值追求,便真正实现了传统文化的创造性传承,这个过程不仅是知识积累,更是审美眼光与人文精神的同步生长,为终身学习奠定基石。