诗歌是中华文化宝库中璀璨的明珠,三节三爱”主题作品以精炼语言传递着深刻价值观念,这类诗歌将传统节气智慧与家国情怀相融合,通过独特艺术手法实现教育意义与审美价值的统一。

溯源:千年文脉的当代回响

“三节三爱”诗歌的创作传统可追溯至《诗经》时代。《七月》中“七月在野,八月在宇”的记载,已显现古人观察自然规律与安排生产生活的智慧,这种将时间节点与人文关怀相结合的创作方式,历经千年演变,在唐宋时期达到高峰,杜甫“露从今夜白,月是故乡明”既点出白露节气特征,又寄托思乡之情;范仲淹“先天下之忧而忧”则充分体现爱国爱民的高尚情操。

这类诗歌的独特价值在于其双重复合结构:既遵循传统节气诗的创作规范,又融入儒家“仁者爱人”的思想精髓,明代《增广贤文》中“惜衣有衣,惜食有食”的警句,清代朱柏庐《治家格言》“一粥一饭当思来之不易”,都是这一传统的延续,这些作品通过朗朗上口的韵律,将勤俭节约、热爱劳动、家国情怀等核心价值观代代相传。

创作:时代精神与艺术表达的融合

创作优秀的三节三爱诗歌需要把握三个维度:情感的真挚性、意象的典型性和思想的深刻性,以现代创作为例,《节气歌》中“立春阳气转,雨水沿河边”既传授自然知识,又蕴含顺应天时的哲学思考;《悯农》名句“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”则通过具体农耕场景,唤起读者对劳动成果的珍视。

在技法运用上,这类诗歌常采用比兴手法,通过自然景物引发情感共鸣,比如借助“春雨”意象隐喻无私奉献精神,运用“稻穗”象征谦逊品格,数字对仗的运用也颇具特色,如“三春”“四季”“五谷”等词组的巧妙安排,既强化记忆点,又体现天地人和谐共生的传统理念。

当代创作者在继承传统基础上,更应注意与现代生活经验相结合,可以引入“光盘行动”“垃圾分类”等新时代元素,让古老主题焕发新生命力,重要的是保持艺术感染力,避免沦为口号式表达,要通过具体场景、生动形象传递价值理念。

鉴赏:从字面到内涵的审美旅程

欣赏三节三爱诗歌需建立多层次理解框架,首先是文字层,理解诗词的基本含义和节气特征;其次是意象层,把握物象背后承载的情感与理念;最后是哲理层,领悟作品中蕴含的生命智慧和价值导向。

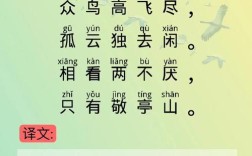

以《二十四节气歌》为例,表面是气候现象描述,深层却蕴含天人合一的宇宙观,读者可通过对比不同朝代节气诗的演变,感受农耕文明发展脉络;通过分析诗歌中的劳动场景描写,理解传统文化对劳动价值的推崇。

特别值得注意的是韵律之美,这类诗歌多采用七言或五言格式,平仄交替营造出音乐性节奏,这种形式不仅便于传诵,其规整结构本身也象征着天地运行的秩序感,与诗歌传达的顺应自然理念形成巧妙呼应。

实践:传统诗词的当代应用

将三节三爱诗歌融入现代生活有多种途径,在教育领域,可结合季节变化开展主题诗会,让学生通过创作与吟诵加深理解;在家庭教育中,可通过节气诗词建立生活仪式感,如清明诵读《寒食》体会感恩,中秋品味《月夜》感受团圆。

新媒体传播为传统诗歌注入新活力,制作配有自然画面的诗词朗诵视频,开发互动式诗词日历应用程序,组织线上诗词创作比赛,都是有效的推广方式,关键在于找到传统内涵与现代表达的结合点,让古老智慧以亲切形式进入日常生活。

社区活动中,可围绕节气节点组织主题文化活动,立夏时举办“惜粮”诗会,融入现代农业知识;国庆期间组织“爱国”主题创作,连接传统家国情怀与当代使命担当,这种立体化传播模式,能使诗歌真正成为滋养心灵的文化源泉。

传统诗词的生命力在于常读常新,当我们用“滴水汇海”的坚持践行节约理念,以“春种秋收”的耐心对待日常工作,就是将诗歌精神转化为生活智慧的过程,这种转化不是简单复制古人行为,而是汲取其精神内核,在新时代找到恰当的表达方式,每一代人都有责任以创造性方式传承这份文化遗产,让诗教传统在当代社会继续发挥陶冶情操、启迪思想的作用。