诗歌是中华文化的瑰宝,承载着千年智慧与情感,学习古诗词不仅是语言能力的提升,更是与先贤对话的独特体验,掌握正确的解读方法,能帮助我们真正领略这些文字的魅力。

理解诗歌的源流

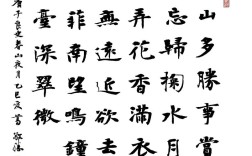

每首经典诗词都有其诞生的土壤,王维《山居秋暝》创作于唐玄宗天宝年间,当时社会表面繁荣实则暗藏危机,诗人选择隐居终南山,诗中“空山新雨后”的澄澈境界,正是对精神净化的追求,李清照《声声慢》写于南渡之后,国破家亡的痛楚融入字里行间,“寻寻觅觅,冷冷清清”不仅是个人哀愁,更是一个时代的悲音。

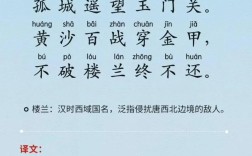

了解创作背景如同获得解读密码,杜甫《春望》写于安史之乱期间,长安沦陷的惨状让“感时花溅泪,恨别鸟惊心”充满沉痛力量,若不了解这段历史,很难体会其中深意,李商隐诗歌常被指晦涩,但若知晓晚唐政局复杂与诗人身世飘零,就能理解《锦瑟》中“此情可待成追忆”的无奈与怅惘。

把握诗歌的艺术手法

古典诗词运用丰富艺术手法构建独特审美世界,比喻使抽象情感具象化,李白用“飞流直下三千尺”写瀑布气势,贺铸用“一川烟草,满城风絮”喻愁绪纷繁,这些比喻既生动又耐人寻味。

象征手法赋予物象深层含义,屈原以香草美人喻君子情操,陶渊明借菊花表达高洁品格,陆游梅花“零落成泥碾作尘”象征坚贞不渝,理解这些象征体系,才能触及诗歌核心。

对仗与平仄构成古典诗词独特韵律,杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,工整对仗营造出视觉与听觉的双重美感,掌握基本格律知识,能更好欣赏这种形式之美。

诗歌的现代价值

古诗词教学不应停留在字句解读,更要关注其现实意义,苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达,范仲淹“先天下之忧而忧”的胸怀,这些精神财富至今仍能滋养心灵。

将诗歌融入生活是最好学习方式,春日踏青时吟诵“等闲识得东风面”,中秋望月时品味“千里共婵娟”,让古典诗意点亮寻常日子,教学过程中,可以引导学生结合个人经历理解诗歌,比如用“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”鼓励面对困境,用“少壮不努力,老大徒伤悲”激励珍惜时光。

有效的学习方法

学习古诗词需要循序渐进,初学者可从浅近易懂的绝句、律诗入手,如孟浩然《春晓》、王之涣《登鹳雀楼》,逐步过渡到更长篇目,朗读是重要环节,通过声音感受诗歌韵律,苏轼“大江东去”的豪迈,李清照“凄凄惨惨戚戚”的婉约,都在声音中变得鲜活。

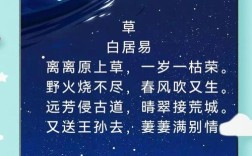

建立知识体系很有必要,按时代顺序了解诗歌发展脉络,从《诗经》现实主义到唐诗鼎盛、宋词繁荣,理解各时期特点,也可按主题分类研读,比较不同诗人如何表现乡愁、爱情、自然等永恒主题。

创作实践能深化理解,尝试按格律写诗填词,不必苛求完美,重在体验创作过程,这样能更深入体会古人推敲字句的苦心,理解“吟安一个字,捻断数茎须”的执着。

教学实践建议

在现代课堂中,多媒体资源能让诗歌活起来,配乐朗诵、书画作品、相关影视片段,都能帮助学生建立立体感知,组织诗歌沙龙、创作比赛、吟诵会等活动,让学习变得生动有趣。

比较阅读是有效方法,将苏轼《水调歌头》与张若虚《春江花月夜》并置,感受不同时代对宇宙人生的思考;对比王维与孟浩然山水诗作的异同,理解诗人个性如何影响作品风格。

鼓励个性化解读很重要,古典诗词内涵丰富,不同读者会有不同感悟,李商隐“春蚕到死丝方尽”既可解为爱情誓言,也可视为理想追求,尊重学生独特体验,让诗歌与个体生命产生共鸣。

古典诗歌教学最终目的是搭建古今对话桥梁,当我们读懂杜甫“安得广厦千万间”的悲悯,理解文天祥“人生自古谁无死”的坚贞,这些跨越时空的声音就成为精神资源,在快节奏的现代社会,古典诗词提供一方宁静天地,让我们在传统文化滋养中获得前行力量。