诗歌,这颗人类文明长河中璀璨的明珠,始终以其凝练的语言、深邃的意境和优美的韵律,触动着无数心灵,当诗歌与“移动”这一现代概念相遇,并非指物理位置的迁移,而是指诗歌情感的流动、意境的跃迁以及其在当代数字媒介中的鲜活传承,理解诗歌,便是理解一种跨越时空的“移动”艺术。

溯源:诗歌的出处与流变

中国诗歌的源头,可追溯至远古先民的劳动号子与祭祀歌谣。《诗经》作为第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,其“风雅颂”的划分,清晰地展现了诗歌从民间歌谣到宫廷雅乐、宗庙祭祀的“移动”轨迹。“国风”中的篇章,正是当时社会生活与情感最直接的流动记录,随后,以屈原《离骚》为代表的楚辞,开创了浪漫主义诗风,将个人情志与国家命运紧密相连,实现了诗歌从集体叙事向个人抒情的重要“移动”。

至唐代,诗歌发展至巅峰,格律诗定型,李白诗歌的豪放飘逸,是盛唐气象与个人精神在字句间的自由移动;杜甫诗作的沉郁顿挫,则是时代苦难与仁者情怀在韵律中的深刻沉淀,宋词继之而起,依声填词,长短句错落,更适于表达复杂细腻的情感,完成了诗歌从案头吟咏向歌筵传唱的又一次华丽“移动”,元曲则进一步通俗化、口语化,让诗歌艺术更广泛地“移动”到市井百姓之中。

内核:作者的情志与创作背景

真正读懂一首诗,必须了解其作者与创作背景,诗歌是诗人情志的载体,是其精神世界的“移动”呈现,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的恬淡,源于其辞官归隐、躬耕田园的人生选择;苏轼“一蓑烟雨任平生”的旷达,是在屡遭贬谪的逆境中淬炼出的生命智慧,诗人的个人经历、时代风云、地理环境,共同构成了诗歌创作的土壤。

创作背景如同诗歌的坐标,赋予诗句以具体的时空重量,读李煜后期词作,需知那是亡国之君的血泪悲歌;品陆游《示儿》的悲壮,须明那是南宋志士至死不渝的复国期盼,背景知识让静止的文字重新“移动”起来,还原其最初的情感冲击与历史语境,使今人的共鸣有了坚实的依托。

方法:鉴赏与使用的路径

如何让古典诗歌的精华“移动”至我们的当代生活,滋养我们的精神世界?这离不开有效的鉴赏与使用方法。

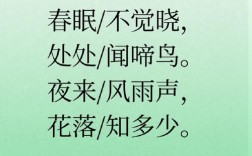

吟诵与涵泳: 诗歌之美,首在声韵,通过反复吟诵,感受其平仄、对仗与押韵带来的音乐性,让声音的“移动”带动情感的体验,在涵泳(即沉浸式品味)中,不急于寻求确解,而是让意象自然浮现,与自身经验悄然结合。

意象捕捉与意境还原: 诗歌依靠意象说话。“枯藤老树昏鸦”是并置的意象,“春蚕到死丝方尽”是隐喻的意象,学会识别并串联意象,在脑海中构建画面,便能跟随诗人的指引,“移动”入诗歌独特的意境空间——或苍茫,或缠绵,或壮阔。

知人论世与以意逆志: 如前所述,结合诗人生平与时代背景(知人论世),并尝试以自身的体会去揣摩、迎合作者的诗旨(以意逆志),是深入理解诗歌的两把钥匙,这要求我们既要有历史眼光,又要有共情能力。

生活化运用: 诗歌的使用,绝非机械引用,它可以是面对壮丽山河时,心中自然涌起的“江山如画,一时多少豪杰”;可以是身处逆境时,给予力量的“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,让诗句在恰当的生活场景中“移动”出场,是对其最好的激活与传承。

手法:构筑艺术殿堂的技艺

诗歌的艺术高度,离不开精妙的表现手法,这些手法是情感与思想得以优美“移动”的桥梁。

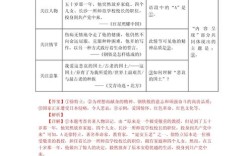

- 赋比兴: 《诗经》奠定的基本手法。“赋”是直陈其事,铺叙流动;“比”是比喻,使抽象具体化;“兴”是先言他物以引起所咏之词,营造情感氛围,三者常交织运用。

- 象征与用典: 象征赋予具体物象以深层寓意(如松竹梅象征品格),用典则援引历史故事或前人诗句,以简驭繁,丰富内涵,实现古今意义的“移动”与叠加。

- 虚实结合与时空交错: 诗人常将现实描写与想象、回忆交织(虚实),打破物理时空限制(时空交错),如李商隐“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,极大地拓展了诗歌的表现维度。

- 炼字与诗眼: 古人作诗讲究“吟安一个字,捻断数茎须”,一个精准妙绝的字词(诗眼),往往能点亮全篇,如“春风又绿江南岸”的“绿”字,使色彩与生机动态地“移动”于眼前。

在信息碎片化的时代,诗歌提供了一种深度的、凝练的、富有美感的精神“移动”方式,它让我们从日常的庸常中暂时抽离,进入一个更广阔、更悠久的情感与智慧空间,掌握一些基本的诗歌知识,并非为了掉书袋,而是为了获得一张更精细的地图,能让我们更自如地在这片璀璨星空中遨游,汲取那份穿越千年依然鲜活的生命力,并最终让这份美好,灵动地“移动”到我们自己的语言与生活之中。