诗歌,是语言凝练的艺术,是情感与意象的交响,当青春与诗歌相遇,便碰撞出最为璀璨的火花,一次成功的诗歌朗诵,不仅是声音的传递,更是对诗歌灵魂的深度触摸,要抵达这一境界,便需深入理解诗歌的肌理,从它的血脉与骨骼中汲取力量。

溯源:知人论世,方能入情

每一首流传至今的诗词,都不是孤立的文字符号,它承载着作者的生命印记与时代的呼吸,理解诗歌,第一步便是回到它的源头。

探访作者的心灵地图。 诗人的生平际遇、性格气质,是其作品最深刻的底色,了解李白的浪漫不羁与仕途跌宕,才能读懂“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”的狂放与“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”的深郁,知晓杜甫的忧国忧民与颠沛流离,方能体会“国破山河在,城春草木深”的沉痛与“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的博大,朗诵者如同一位传记读者,需先走进诗人的生命,感受其喜怒哀乐,让诗人的情感成为自己情感的储备。

重返作品的诞生现场。 创作背景是诗歌的时空坐标,是盛世欢歌,还是乱世悲吟?是个人酬唱,还是家国咏叹?王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,写于出使边塞途中,其雄浑壮阔,源于亲历的苍茫;苏轼的“明月几时有,把酒问青天”,作于中秋怀弟之时,其旷达中的缠绵,源于骨肉分离的实感,把握住这个“现场”,朗诵时便有了具体的情境依托,声音的起承转合才有了坚实的依据。

析艺:洞悉手法,方得韵味

诗歌是高度艺术化的语言,其魅力,很大程度上源于精妙的创作手法,理解并感受这些手法,是朗诵出诗歌韵味的关键。

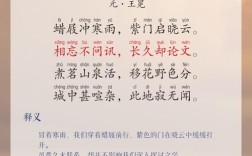

意象的捕捉与营造。 诗歌不言抽象之情,而托具体之象。“杨柳”常寓离别,“明月”多寄相思,“松竹梅”象征品格,马致远的《天净沙·秋思》,通篇密集意象的叠加,构建出苍凉羁旅图,朗诵时,需在心中清晰“看见”这些意象,并用声音的明暗、虚实、轻重为其赋形,让听众通过你的声音“看见”画面。

节奏与韵律的体察。 古典诗词的平仄格律,现代诗歌的内在节拍,构成了诗歌的音乐性,格律诗的严谨对仗与押韵,词牌的长短句错落,自由诗的呼吸感,都是声音设计的蓝图,朗诵时,需尊重这种音乐性,但避免陷入机械的“唱读”,应在理解诗意的基础上,让节奏自然服务于情感表达,时而如溪流潺潺,时而如江河奔涌。

修辞与留白的品味。 比喻、拟人、夸张、用典……这些修辞手法是诗歌的华彩,而“此时无声胜有声”的留白,则给予读者无限的想象空间,处理修辞时,声音可略带强调,以突出其艺术效果;面对留白,则需运用恰当的停顿与气息控制,营造“言有尽而意无穷”的听觉效果,邀请听众共同完成最终的审美创造。

践行:声情交融,方显魂魄

当完成了内心的理解与沉淀,朗诵便是水到渠成的外化过程,技巧是舟楫,情感是流水。

以声传情,情为根本。 声音的高低、强弱、快慢、虚实,都是情感的调色板,激昂处可喷薄而出,沉郁处需低回婉转,喜悦时明亮轻快,哀伤时凝滞沙哑,但一切技巧的运用,必须发自对诗歌真诚的感悟,切忌空洞的炫技或固定的腔调,最动人的朗诵,是让听众忘记声音的存在,直接感受到情感的热度。

形神兼备,气质相辅。 适当的姿态、眼神和面部表情,能强化朗诵的感染力,姿态应端庄自然,与诗歌气质相合,眼神是心灵的窗户,应视通万里,与想象中的意象和现场的听众交流,形体语言贵在精而不在多,它是内在情感的自然流露,而非刻意添加的表演。

共鸣:经典新声,青春回响

对于青春年华的朗诵者而言,诗歌并非尘封的古董,经典之所以永恒,正因其蕴含的人类共通情感,能与每一代人的心灵对话,青春的迷茫、热望、激情与忧伤,都能在诗歌的长河中找到回响。

选择朗诵篇目时,不必局限于题材,既可以是“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪迈宣言,也可以是“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”的柔情低语;既可以是对“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”的深沉诠释,也可以是对“面朝大海,春暖花开”的温暖向往,关键在于,找到那首真正触动你心弦的诗,让它的文字与你的生命体验发生化学反应。

真正的诗歌朗诵教学,绝非简单的读音校正或技巧堆砌,它是一场跨越时空的对话,一次深入文本的探险,一种将文学转化为生命体验的创造性过程,它要求朗诵者既是严谨的学者,探寻诗的来路;又是敏锐的艺术家,捕捉诗的精魂;更是真诚的倾诉者,传递诗的温度。

当你站在朗诵的舞台上,或面对镜头,你呈现的不仅仅是一首诗,更是你全部的文化理解、审美修养与生命热情,让诗歌通过你的声音重新苏醒,让青春的脉搏与千年文心同频共振,这或许便是诗歌朗诵最迷人、也最本质的意义所在,它最终抵达的,是美,是真,是每一个灵魂深处对共鸣的渴望。