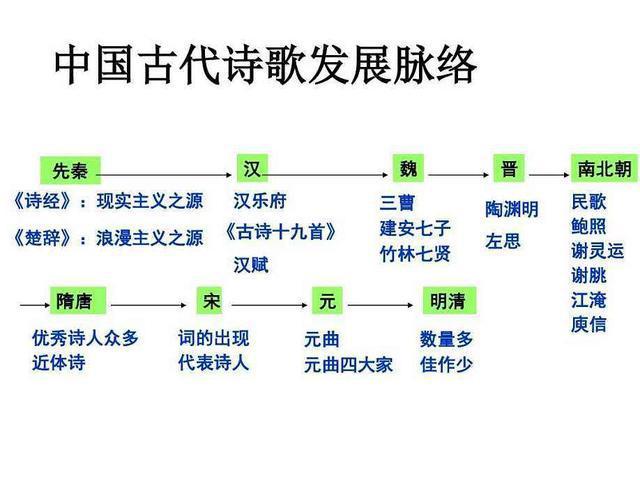

中国现代诗歌的源头可追溯至二十世纪初的新文化运动,这场思想与文学的革新浪潮,直接催生了白话文取代文言文的语言革命,诗歌作为文学的先导,首当其冲,1917年,胡适在《新青年》杂志发表《文学改良刍议》,明确提出“不作无病之呻吟”、“须言之有物”等主张,并随后发表《尝试集》,这部诗集虽在艺术上尚显稚嫩,却如一声春雷,正式拉开了中国现代诗歌创作的序幕,它标志着诗歌从古典的格律枷锁中解放出来,开始用日常语言书写现代人的思想与情感。

紧随其后的,是一批才华横溢的诗人,他们以各具特色的创作,共同奠定了现代诗歌的基石,郭沫若的《女神》以磅礴的激情、奇特的想象和彻底的自由体形式,抒发了“五四”时代破旧立新的狂飙精神,成为浪漫主义诗歌的巅峰之作,闻一多、徐志摩为代表的新月派,则倡导“理性节制情感”与诗歌的“三美”(音乐美、绘画美、建筑美),为自由诗注入了形式上的节制与美感,《死水》、《再别康桥》等作品至今传诵,而以李金发为代表的早期象征派诗人,则引入了朦胧、暗示的手法,开拓了诗歌表现内心幽微世界的维度。

诗歌的创作,从来不是孤立于时代的文字游戏,中国现代诗歌的每一次脉动,都深深烙印着社会历史的变迁,二十世纪三四十年代,民族危亡的阴影笼罩大地,“救亡”主题成为强音,艾青以深沉而炽热的诗句,歌唱土地与太阳,他的《大堰河——我的保姆》、《我爱这土地》将个人命运与民族苦难融为一体,充满了泥土的忧郁与时代的抗争精神,田间则创作了短促有力的“鼓点式”诗歌,犹如战斗的号角,这一时期的诗歌,普遍呈现出从个人抒情向民族集体叙事靠拢的倾向,艺术手法上也更为质朴、刚健。

新中国成立后,诗歌创作进入新的阶段,五六十年代,涌现了大量歌颂新生活、建设热潮的抒情诗,郭小川、贺敬之的政治抒情诗气势恢宏,鼓舞人心,诗歌的多元探索一度受限,直至七十年代末“朦胧诗”的出现,这一局面被彻底打破,北岛、顾城、舒婷、江河等诗人,以独特的象征、隐喻和意象群,表达了对历史的深刻反思、对个体价值的重新确认以及对人性复归的呼唤,北岛的“我不相信”是觉醒的宣言,舒婷的《致橡树》则重塑了独立的爱情人格,朦胧诗在艺术上革新了诗歌语言,在思想上完成了重要的启蒙,影响深远。

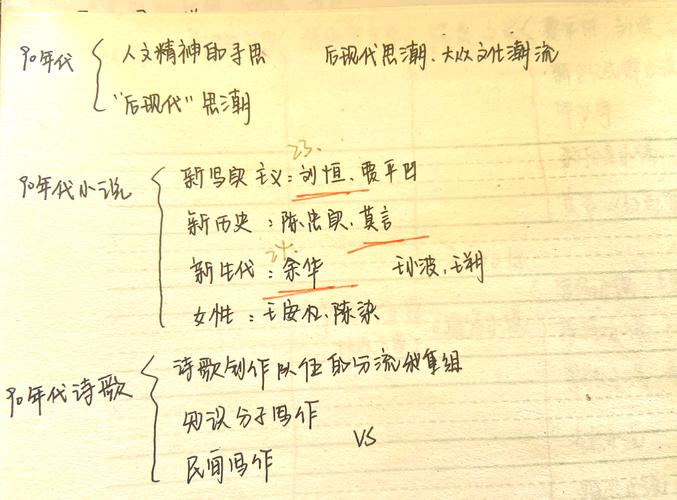

八十年代中期以后,中国现代诗歌进入众声喧哗的“后朦胧诗”时期,也称为“第三代诗歌”,韩东、于坚、李亚伟等诗人提出“Pass北岛”,反对崇高的文化象征与宏大的历史叙事,主张回归日常生活和平凡个体,用口语化、甚至戏谑的方式解构传统诗歌的严肃性。“他们”、“非非”等诗歌团体林立,流派纷呈,呈现出前所未有的多元化景观,九十年代及至新世纪,诗歌更加个人化、内省化,叙事性增强,关注点也扩散到更广阔的城市生活、文化消费与全球语境下的个体生存状态,网络平台的兴起,更是极大降低了诗歌发表与传播的门槛,催生了新的诗歌生态。

欣赏与解读现代诗歌,需要掌握一些基本方法,首要的是直面文本,反复诵读,现代诗歌虽不严格押韵,但内在的节奏、语感、分行和停顿都承载着情感与意义,要关注“意象”,意象是诗歌的基本构成单位,是主观情感与客观物象的融合,海子在《面朝大海,春暖花开》中构建的“大海”、“花”、“粮食”等意象群,共同营造出一种既温暖又孤独的复杂境界,理解诗歌的“张力”至关重要,这体现在语言的反常搭配、情感的矛盾共生、意象的突兀碰撞之中,正是这种张力产生了丰富的审美空间,了解诗人生平与创作背景固然有助于理解,但切忌机械地对号入座,诗歌的意义最终在读者与文本的对话中生成。

在创作手法上,现代诗歌展现出极大的开放性,它广泛运用象征,以具体事物暗示抽象哲理或情感;采用隐喻,在不相干的事物间建立隐秘联系,如“时间是一把无声的锉刀”;通过反讽、冷抒情来保持情感的复杂性与批判的距离;利用跨行、空格等排版形式,参与意义的构建;口语的提炼与运用,也让诗歌更加贴近当代生活的脉搏。

中国现代诗歌的百年历程,是一条从打破枷锁到多元创造、从时代呐喊到个体深潜的探索之路,它记录了一个古老民族迈向现代进程中的心灵史,其价值不仅在于留下了众多脍炙人口的名篇,更在于它持续地拓展着汉语表达的边界,锤炼着民族语言的敏感与精度,诗歌或许不再是大众关注的焦点,但它作为一种最精粹、最直接抵达人心的语言艺术,依然在喧嚣的世界中,为那些愿意倾听的耳朵,提供着不可或缺的精神坐标和审美慰藉,它证明,无论时代如何变迁,人类对诗意栖居的渴望永不熄灭。