诗歌是人类情感与智慧的结晶,而现代诗歌,作为古典诗词在新时代的流变与绽放,以其自由的形式、深邃的意象和个性化的表达,构筑了百年来的精神风景线,它并非无源之水,其脉络深植于中外文化的土壤,又在时代的激荡中破土而出。

溯源:从古典中蜕变,于浪潮间新生

现代诗歌的诞生,常以二十世纪初的“新诗运动”为标志,它是对严格格律的古典诗词的一次大胆反叛,其直接养分来源于两方面:一是中国古典诗词的意境美学与含蓄传统,二是西方象征主义、意象派等诗歌流派的深刻影响,胡适的《尝试集》作为早期尝试,虽显稚嫩,却发出了解放诗体的先声,随后,郭沫若的《女神》以磅礴的激情与瑰丽的想象,彻底打破了旧诗的镣铐,奠定了现代诗歌的浪漫主义基石。

这一时期的创作背景,与“五四”新文化运动紧密相连,诗歌成为启蒙思想、抒写时代苦闷与追求的重要载体,诗人不再是旧式文人,而是觉醒的个体,用白话文书写自我的感受、社会的观察以及民族的命运。

脉络:群星璀璨的百年画卷

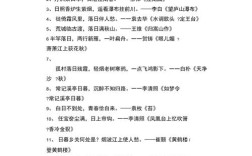

沿着时间轴线,现代诗歌涌现出众多风格迥异的诗人与流派,二十年代,徐志摩、闻一多等“新月派”诗人,倡导“理性节制情感”与“音乐美、绘画美、建筑美”,为自由诗注入了形式的自律与美感,如闻一多的《死水》,便是格律体新诗的典范。

三十年代至四十年代,诗坛呈现多元探索,戴望舒的《雨巷》融合中国古典韵味与西方象征手法,开辟了现代派诗歌的幽深路径,艾青则将个人命运与土地、太阳相连,以深沉而质朴的《大堰河——我的保姆》等诗作,奠定了中国现代诗歌的现实主义高峰,在战火纷飞中,穆旦等“九叶派”诗人,以高度智性化的语言,探讨着个体的生存与时代的矛盾。

八十年代,“朦胧诗”的崛起是另一个里程碑,北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”(《回答》),顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”(《一代人》),以其凝练、隐喻和批判性,重塑了诗歌的哲学深度与审美维度,呼应了改革开放初期一代人的精神探索。

进入九十年代及新世纪,诗歌写作更加个人化、多元化,叙事性增强,日常经验被大量纳入诗写范畴,呈现出更为复杂的当代面貌。

品鉴:进入诗歌的幽微之境

阅读现代诗歌,需调动不同于读小说或散文的心智,它不提供完整的故事,而是呈现情感的瞬间、思想的碎片或意象的碰撞。

首要方法是“沉浸与感受”,不必急于寻求确切的解释,先让语言的声音、节奏和营造的氛围直接作用于感官,反复诵读,体会其内在的韵律,读海子的《面朝大海,春暖花开》,先感受那明快节奏下蕴含的复杂情感张力。

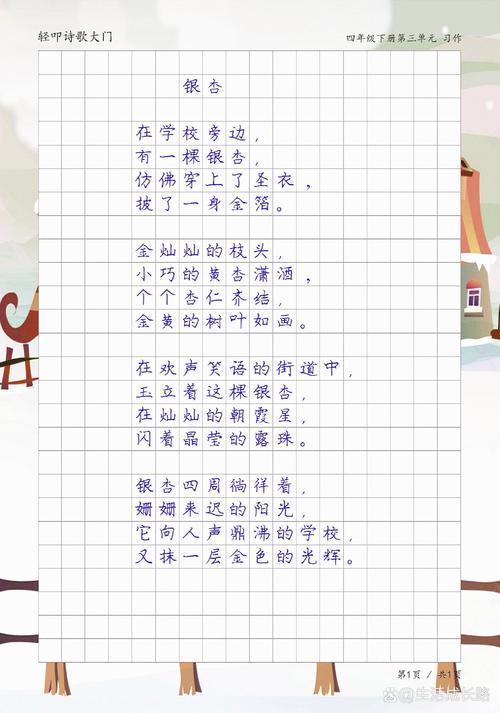

“意象解析”,现代诗歌的核心往往是意象,意象是主观情感与客观物象的结合,分析诗人如何选择、组合意象,是理解诗歌的关键,像舒婷的《致橡树》,通过“木棉”与“橡树”的并置意象,构建了独立平等的爱情观。

再者是“语境关联”,将诗歌放置于诗人的创作历程与时代背景中考察,能获得更丰富的理解,但需注意,背景知识是辅助,而非限定,诗歌最终指向超越具体时空的普遍人类经验。

“空白填补”,现代诗歌讲究“留白”,意义常存在于字句之间、行列之外,读者需要调动自身的生命体验,参与意义的共同创造,完成与诗歌的对话。

手法:现代诗歌的艺术工具箱

现代诗人运用丰富的手法构建其艺术世界。

象征与隐喻:这是现代诗歌的筋骨,诗人借具体事物(如“荒原”、“旅程”)暗示抽象的思想或情感,臧克家的《有的人》,通篇运用对比与隐喻,使主题深刻而鲜明。

意象叠加与跳跃:诗人常将一系列看似不相关的意象并置,通过碰撞产生新的意义火花,思维逻辑呈跳跃性,这要求读者以联想力串联其间。

语言创新:包括词汇的陌生化组合、语法结构的突破、口语的提炼等,旨在刷新人们对语言的惯常感受,诗人可能将形容词动词化,以获得新颖的表达效果。

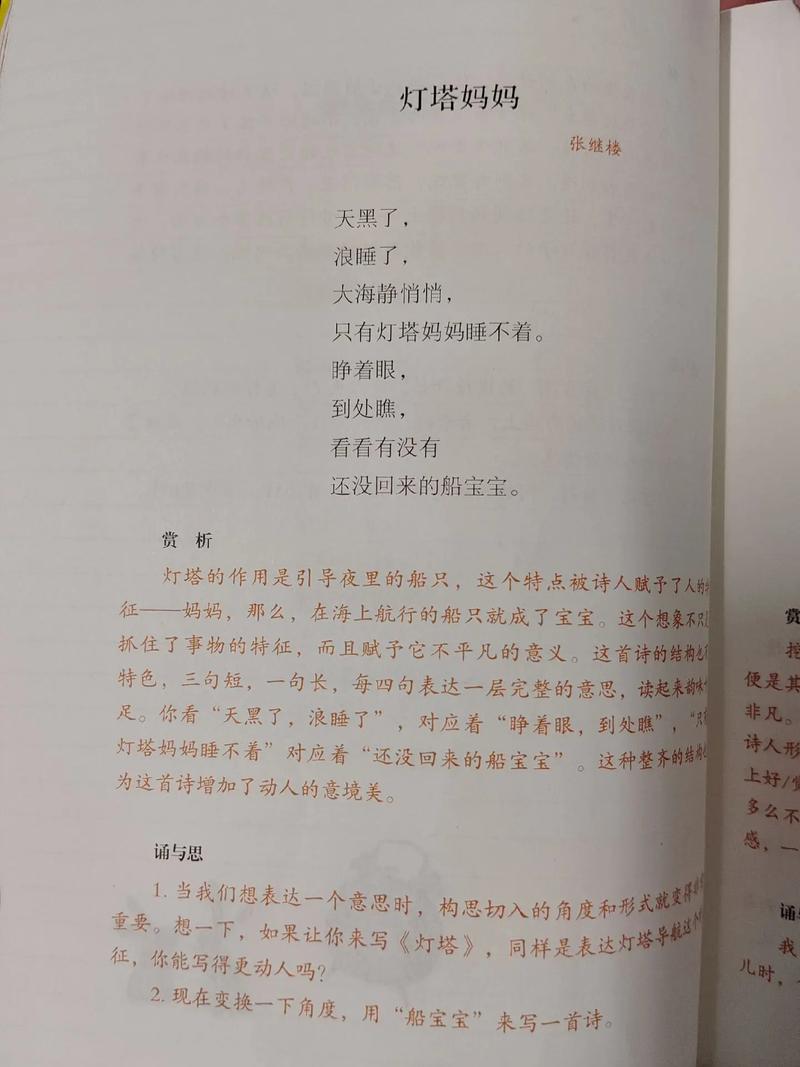

内在韵律与自由格式:现代诗歌虽不拘泥于外在格律,但注重内在的情绪节奏与语感,通过分行、断句、重复等手段,形成独特的呼吸节奏,其视觉形式本身也参与表意。

叙事与戏剧化:许多当代诗歌融入微型叙事或戏剧性场景,在片段中呈现生活的质感与命运的缩影。

诗歌,尤其是现代诗歌,从来不是遥远的文学标本,它是我们凝视自身内心的一面透镜,也是我们触摸时代温度的敏感指尖,在信息喧嚣的当下,阅读和品味一首好诗,恰如于闹市中开辟一处静谧的精神庭院,它不提供简易的答案,而是赠予我们一种更细腻的感知力、一种更复杂的思考方式,以及一种在平凡事物中发现惊奇的能力,每一首真正触动人心的现代诗,都是一次语言的冒险,一次存在的勘探,邀请每一位读者在其中照见自己,理解我们共处的这个世界。