诗歌是语言的精粹,是跨越千年的心灵回响,当我们将那些凝聚着智慧与情感的文字通过朗诵再度呈现时,便完成了一场与古人的对话,一次对文化的传承,要真正诵出诗魂词韵,而非仅仅读出字句,深入理解其背后的知识脉络是必不可少的根基。

溯源:知人论世,方解诗心

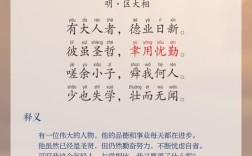

每一首流传至今的经典诗词,都不是孤立的文字符号,它深深植根于其产生的时代土壤,与作者的生命轨迹紧密相连,理解诗歌,第一步便是“知人论世”。

所谓“出处”,不仅指它收录于《全唐诗》或《宋词三百首》,更指向其诞生的具体情境,王维笔下“明月松间照,清泉石上流”的空灵静谧,与他晚年笃信佛学、隐居辋川的生活密不可分,若不了解安史之乱后王维心境的变化,朗诵时便难以把握那超脱尘世的幽远意境。

创作背景更是打开诗意的钥匙,杜甫的“国破山河在,城春草木深”,字字沉痛,若不知此诗写于安史之乱中长安沦陷的次年春天,便无法体会那种山河依旧、世事全非的深哀巨恸,朗诵时的语气、节奏、重音,都需由这份历史沉重感所驱动,同样,李白的“朝辞白帝彩云间”,轻快飞扬,其背景是诗人流放途中忽遇赦免,调头东归,知晓这份绝处逢生的狂喜,声音里才能自然流淌出那份“千里江陵一日还”的畅快与豪情。

在准备朗诵前,不妨花些时间探寻:诗人是在何种人生阶段、何种社会环境下提笔?是个人抒怀,还是酬唱赠答?是即景生情,还是咏史讽今?这份考据的功夫,会让纸面的文字立刻变得立体而温热。

探微:格律声韵,感受形式之美

古典诗歌,尤其是近体诗与词,拥有严谨而优美的形式规范,掌握这些形式特点,能让朗诵从“念字”升华为“吟咏”。

格律是古典诗歌的骨骼,近体诗的平仄交错,营造出汉语独有的音乐性,如“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”(杜甫《登高》),平仄相对,抑扬顿挫,朗读时自然产生节奏感,对仗的运用,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,不仅工整美观,更在声音上形成对称与呼应,朗诵时,需通过细微的停顿和语调的配合,将这形式之美凸显出来。

词,则更富音乐性,词牌本身规定了句数、字数、平仄和用韵,苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》开篇“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,气势磅礴,句式长短错落,而李清照的《声声慢》“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,叠词运用,齿音密集,吟诵时自有一种徘徊低迷、如泣如诉的声效,了解词牌的基本声情特点——是豪放如《满江红》,还是婉约如《浣溪沙》——对确定朗诵的基调至关重要。

韵脚是诗歌的回响,它如同乐章中的节拍点,将分散的诗句凝聚成整体,朗诵时,对韵脚的字可稍作强调或适当延长,但切忌生硬,应使其自然融入语句的气韵流动中,形成前后呼应、一唱三叹的效果。

践行:朗诵之法,以声传情

理解了内涵与形式,最终需通过声音来呈现,朗诵是二度创作,核心在于“以声传情,以情带声”。

定基调,基调源于对诗歌情感的准确把握,是慷慨激昂,还是沉郁悲凉?是清新愉悦,还是深沉哲思?《春江花月夜》的澄澈辽远,与《兵车行》的沉痛控诉,其朗诵基调必然迥异,基调统领着整个朗诵的速度、力度和音色。

抓意象,诗歌是意象的艺术。“孤帆远影碧空尽”,画面感极强,朗诵者心中需先看见那幅江边送别的画卷,声音才能引导听众“看见”,处理意象密集的诗句时,可通过语调的起伏、虚实的结合,为每个意象注入生命力,使其在听众脑海中依次浮现。

再者是重节奏与停连,古典诗歌的节奏并非机械的切分,它基于语意和情感,在句与句、联与联之间,乃至关键词前后,恰当的停顿能制造“此时无声胜有声”的张力,连则气息贯通,停则意味无穷,如马致远《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,意象并列,中间可用稍短的停顿区分画面,而最后“断肠人在天涯”之前,则可有一个较长的情感蓄势停顿。

归真诚,所有技巧的运用,都应服务于真诚地表达诗歌的情感内核,避免陷入固定腔调或过度表演,最好的朗诵,是朗诵者自身被诗歌打动后,那份感动通过恰切的声音形式自然流淌出来,从而感染听众,它需要一种沉浸式的体悟,将自己代入诗人的情境,用他的眼睛去看,用他的心去感受。

融通:经典在当下

今天我们朗诵古典诗词,绝非简单的怀古,这些经典篇章中,蕴藏着对生命本质的洞察、对自然万物的热爱、对家国天下的情怀,这些是人类共通的情感,通过朗诵,我们不仅在传承一种文化遗产,更是在用古老而优美的汉语,滋养当下的精神生活,安顿个人的心灵。

当我们以敬畏之心追溯其本源,以审慎之态剖析其肌理,以诚挚之声传达其神魂,一首诗、一阕词便真正活了过来,它从故纸堆中走出,在我们的声音里,在听者的心田上,重新生根发芽,绽放出跨越时空的、永恒的光芒,这便是诗歌朗诵最深刻的意义与魅力所在。