诗歌,是语言凝练而成的星辰,是情感淬炼之后的火焰,它穿越千年时光,至今仍能轻易叩动我们的心扉,要真正领略一首诗的魅力,不能仅停留在字面的诵读,而需走进它的世界,了解它的身世、它的创造者以及它被赋予生命的那一刻,这不仅是知识的积累,更是一场与美和智慧对话的情愿之旅。

溯源:诗句的故乡与时代的印记

每一首诗词都非无根之木,它深深植根于特定的文化土壤与历史语境之中,探寻诗歌的出处,便是寻找它最初的故乡。

中国古代诗歌的源流,从《诗经》的现实主义与《楚辞》的浪漫主义开始,便奠定了两大传统,汉乐府民歌的质朴叙事,魏晋风骨的深沉慨叹,都为后世提供了丰沛滋养,唐诗的辉煌,宋词的婉约与豪放,元曲的通俗鲜活,无不与其所处的朝代气象、社会风貌紧密相连,盛唐诗歌中常见的雄浑开阔,与当时国力强盛、文化自信的时代精神密不可分;而南宋词中频现的家国之悲、山河之叹,则是偏安一隅、时局动荡的直接折射。

了解创作背景,是为诗歌拂去历史的尘埃,读杜甫的“国破山河在,城春草木深”,若不知安史之乱给唐朝带来的深重灾难,便难以体会其中浸透的沉痛与忧思,读苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》,若不了解其因“乌台诗案”被贬黄州的困顿处境,也就无法深刻领悟“一蓑烟雨任平生”背后的超然与豁达,背景是解开诗歌情感密码的重要钥匙。

识人:灵魂的铸就与风格的流淌

“诗言志,歌永言。”诗歌是诗人灵魂的肖像,了解作者的生平际遇、性格思想,是读懂其作品的核心路径。

诗人的个人经历往往直接转化为创作的素材与情感基调,李白漫游天下的豪迈,造就其诗风的飘逸奔放;王维半官半隐的禅意生活,滋养了其诗中“诗中有画,画中有诗”的空灵意境,李煜从一国之君沦为阶下囚的巨变,使其词作从早期的绮丽柔靡,转向后期“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的深哀巨痛。

诗人的艺术风格如同其独特的指纹,辛弃疾将金戈铁马的豪情与报国无门的悲愤铸入词中,形成沉郁顿挫、雄深雅健的“稼轩体”,李清照则以其女性特有的细腻敏感,书写闺阁闲愁与流离哀思,语言清丽,意境婉约,自成一家,风格并非孤立存在,它是在诗人天赋、学识、经历与时代风尚共同作用下形成的独特气质。

品鉴:方法的钥匙与手法的光华

欣赏诗歌需要方法,如同进入一座园林需要路径,基本的步骤可以从“音、形、义、境”四个层面入手。

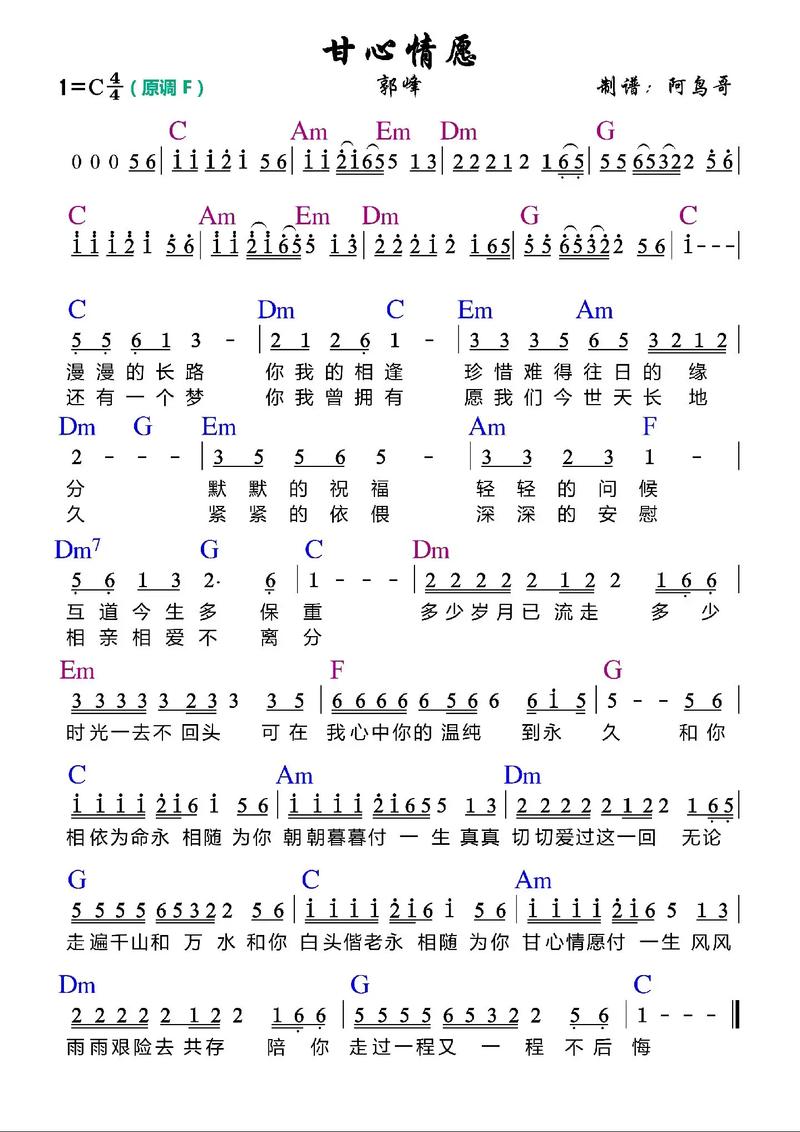

“音”指韵律与节奏,古典诗词的平仄、对仗、押韵,现代诗歌的节奏、旋律,都是其音乐性的体现,朗朗诵读,方能感受其声韵之美。“形”指语言与结构,凝练精准的用字,巧妙安排的句式,起承转合的篇章布局,都值得细细揣摩。“义”指意象与内涵,诗歌很少直白说理,多借助意象来传达,如“明月”常寄乡思,“杨柳”多寓别情,捕捉并理解核心意象,是抵达诗意的关键。“境”指意境与主旨,这是前三者融合升华后形成的整体艺术境界与思想情感,是欣赏的最终归宿。

诗歌创作中丰富的手法,是诗人点石成金的魔法,比喻与象征,能让抽象情感变得具体可感,如李商隐“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,用典,能借古事抒今情,在有限篇幅内蕴含丰厚的历史文化信息,增加作品的深度与厚重感,对比与烘托,能强化情感张力,如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,这些手法并非炫技,它们服务于情感的表达,让诗意更加含蓄隽永、动人心魄。

致用:心灵的滋养与生命的对话

诗歌并非博物馆中的陈列品,它真正的价值,在于能与当代读者的生命发生关联,产生共鸣。

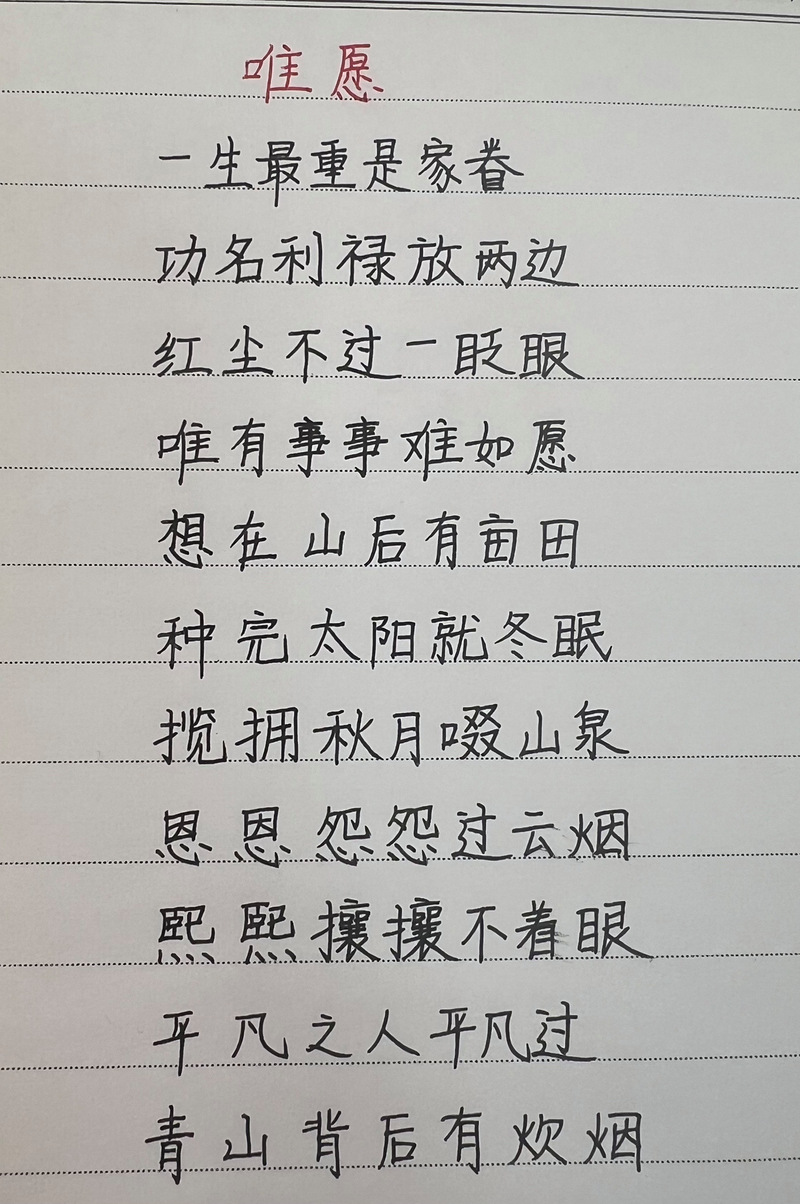

学习诗歌,是提升语言素养与审美能力的绝佳途径,它教会我们如何用最精粹的语言表达最复杂微妙的情感,在浮躁的日常中,读诗能让我们获得一片宁静的栖息地,让心灵得到净化和滋养,当我们在人生失意时读到李白“天生我材必有用,千金散尽还复来”,或许能重拾一份自信;当我们面对逆境时吟诵郑板桥“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,或许能平添几分韧性。

诗歌的使用,更在于将其精神内化为生活的智慧,它不提供标准答案,而是提供看待世界、体察人生的另一种眼光,一份深刻的理解与悲悯,我们不必人人成为诗人,但可以尝试用诗意的眼光去观察生活,用诗性的思维去理解世界,让平凡的日子也闪烁出些许超越性的光芒。

归根结底,亲近诗歌是一种“情愿”,它需要我们放下功利心,以一份闲适与真诚,去触摸文字的温度,去倾听跨越时空的心跳,在这个过程中,我们不仅认识了诗歌,更照见了自己,丰富了生命,这份与美相遇的“情愿”,或许就是诗歌给予我们最珍贵的馈赠。