诗歌,是人类情感与智慧的凝练,是语言艺术皇冠上最璀璨的明珠,它穿越千年时光,至今仍以其独特的韵律和深邃的意境,叩击着我们的心灵,要真正领略诗歌之美,不能止步于表面的诵读,而需深入其肌理,了解它的源流、创作与鉴赏之道。

溯源:诗歌的源起与流变

中国诗歌的源头,可追溯至远古先民的劳动号子与祭祀颂歌。《诗经》作为第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,其“风、雅、颂”的划分,正是诗歌不同社会功能与来源的体现。“风”来自十五个地区的民间歌谣,质朴真挚,描绘了先民的生活、劳作与情感;“雅”多为贵族宴饮或朝会时的乐歌,体现礼仪与教化;“颂”则是宗庙祭祀的舞曲歌辞,庄严而肃穆。《诗经》开创的“赋、比、兴”手法,奠定了中国诗歌创作的基石。

战国时期,南方楚地孕育出以屈原《离骚》为代表的楚辞,它句式灵活,多用“兮”字,想象瑰丽,情感奔放,开创了浪漫主义诗歌的先河,自此,“风”“骚”并称,成为中国诗歌现实与浪漫两大传统的源头。

历经汉乐府的叙事风采、魏晋南北朝的诗风嬗变与格律探索,诗歌在唐代达到巅峰,近体诗(格律诗)的定型,让诗歌在音韵、对仗、平仄上臻于完美,涌现出李白、杜甫、王维等巨匠,宋词继之而起,合乐而歌,长短句交错,情感表达更为细腻婉转,元曲则更贴近市井,语言通俗活泼,直至明清近代,诗歌形式虽趋稳定,但精神内涵不断拓展,始终与时代脉搏紧密相连。

知人:作者、时代与作品的交融

“诗言志,歌永言。”每一首经典诗篇,都是诗人生命体验与时代精神的结晶,了解作者生平与创作背景,是打开诗歌内涵之门的钥匙。

杜甫被称为“诗史”,因其作品深刻反映了安史之乱前后唐代社会的巨大动荡,读“国破山河在,城春草木深”,若不置于烽火连天、山河破碎的背景下,便难以体会其中沉郁顿挫的家国之痛,李煜从一国之主沦为阶下囚的巨变,使其后期词作如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,浸透了亡国之君的深哀巨恸,境界为之大开。

同样,苏轼的“一蓑烟雨任平生”,是其历经“乌台诗案”贬谪生涯后,超然豁达人生观的自然流露;辛弃疾的“醉里挑灯看剑”,则凝聚了一位壮志未酬的军事家,在偏安一隅的南宋时代,无法实现的收复河山的悲愤与执着,诗人的人格、际遇与时代风云,共同熔铸了诗篇的魂魄。

入微:创作手法与意象的奥秘

诗歌之美,极大程度依赖于其精妙的艺术手法,掌握这些手法,方能由“读”诗进阶为“品”诗。

- 意象与意境:意象是融入诗人主观情感的客观物象,如“明月”、“杨柳”、“长亭”,多个意象组合,营造出可供读者沉浸与想象的审美空间,便是意境,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤、老树、昏鸦”等意象叠加,浑然天成地勾勒出苍凉萧瑟的秋日羁旅图,意境全出。

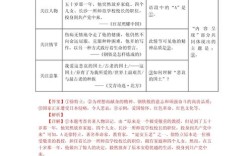

- 赋比兴:此乃中国诗歌核心手法。“赋”是直陈其事,如《诗经·七月》细致叙述农事活动;“比”是比喻,贺知章“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”便是佳例;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以“关关雎鸠”起兴,引出君子对淑女的思慕。

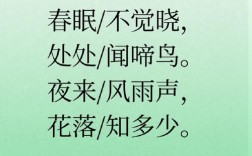

- 格律与声韵:尤其是近体诗与词,讲究平仄交错、对仗工整、押韵和谐,平仄使诗句抑扬顿挫,富有音乐性;对仗形成工整对称之美;押韵则增强节奏感与感染力,这些规则并非束缚,而是诗人匠心独运的舞台。

- 用典与炼字:典故的巧妙化用,能以简驭繁,丰富诗歌的历史文化内涵,辛弃疾词中典故频出,正因其胸藏万卷,而“炼字”更是诗人苦吟的功夫,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,贾岛“僧敲月下门”的“敲”字,都是反复推敲、一字生辉的典范。

致用:诗歌在当代的鉴赏与滋养

古典诗词并非博物馆中的陈列品,它活在当下,能为我们提供丰厚的精神滋养与审美愉悦。

鉴赏之道,贵在“设身处地”与“反复涵泳”,初读可感知其韵律与画面;再读需结合背景,体会诗人情感;反复咀嚼,方能领悟其深层意蕴与普遍人性,不必强求字字索解,有时直观的审美感动更为珍贵。

诗歌的现代价值至少体现在三方面:一是情感共鸣,人类的基本情感——爱、恨、离愁、壮志、乡思——古今相通,诗歌是我们最精粹的情感代言,二是美学教育,它锤炼我们对语言、节奏、意象的敏感度,提升审美品位,三是文化传承,诗歌是中华文明最生动的载体,诵读之间,文化基因便悄然延续。

在信息纷繁、节奏迅疾的今天,静心读一首诗,恰如于喧嚣中开辟一方宁静田园,它不提供即时答案,却赋予我们审视生活、安顿心灵的深度与高度,那些历经时间淬炼的诗句,如同暗夜中的星光,永恒地照亮着人类的精神世界,亲近诗歌,便是选择与这份深邃的美丽同行,让生命获得一份古典而鲜活的力量。